Angélique du Coudray

Angélique-Marguerite le Boursier du Coudray connue sous le nom de Angélique du Coudray[1] (née en 1712 à Clermont-Ferrand, morte le [2] - [3] à Bordeaux) est une sage-femme française. Elle est la première sage-femme à enseigner devant public l'« art des accouchements » et fait partie de ceux qui, à partir de la seconde moitié du xviiie siècle, font la promotion des sages-femmes éduquées dans des cours pour remplacer les matrones accoucheuses formées sur le tas.

| Naissance | |

|---|---|

| Décès | |

| Nationalité | |

| Activités |

Biographie

Famille

Angélique du Coudray naît dans une famille de médecins.

Formation

Angélique du Coudray est d'abord pendant trois ans l'élève d'Anne Bairsin[4], maîtresse sage-femme. Elle reçoit son diplôme le et peu après devient sage-femme jurée[5] - [6].

Carrière

Après avoir été maîtresse sage-femme au Châtelet à Paris pendant seize ans, elle retourne en Auvergne en 1754 et commence à donner des cours gratuitement[7] aux femmes en charge d'accouchements en milieu rural[8].

Pour rendre ses cours « palpables[9] », elle invente un mannequin (fait de bois, carton, tissus, coton), reproduisant grandeur nature le bassin d'une femme en couches et permettant différentes manipulations[10] - [11] ; en 1758 il est approuvé par l'Académie de chirurgie[5]. L'intendant d'Auvergne[12], qui la trouve « très habile et de bonne volonté », décide que les principales villes de sa province doivent disposer d'un mannequin.

Louis XV lui donne en 1759 un brevet[8] et une pension : elle ira donner des cours dans tout le royaume. À quarante-cinq ans donc, pendant près d'un quart de siècle (jusqu'en 1783), malgré les ennuis de la goutte et de l'obésité, elle sillonne la France[13] et forme plus de 5 000 femmes[8]. Elle forme également des chirurgiens[14]. Elle fait ouvrir dans beaucoup de grandes villes des maisons de maternité[5]. La méthode « simple, claire et exacte » de Mme du Coudray, « sa patience, son zèle », lui valent « estime et considération »[5].

En 1789, Mme du Coudray a au moins 74 ans et demeure chez sa nièce, Mme Coutanceau. Elle perd la pension royale que lui avait octroyé Louis XV. L'avènement[15] de la Révolution fait craindre que l'instruction des sages-femmes ne soit plus une priorité. Mme Coutanceau présente un mémoire à l'Assemblée nationale pour en rappeler l'importance. Elle cite le cas de La Fayette, dont la naissance quasi miraculeuse est due à Mme du Coudray. La Fayette tombera bientôt et Alphonse Leroy, un vieil ennemi, se manifeste, dénonçant l'ignorance de toutes les sages-femmes et parlant de la « demoiselle » (femme non mariée) qui enseigne les accouchements avec une poupée. Vicq d'Azyr lance une enquête et les provinces sont largement favorables à du Coudray. Parallèlement, le fossé se creuse entre un Leroy, qui veut réserver l'accouchement aux hommes, et les femmes perçues comme des amateurs obscurantistes qui veulent la liberté totale. Les titres sont abolis : n'importe qui peut se dire « officier de santé ». En outre, l'État devient pauvre et l'ancienne association de Mme du Coudray au pouvoir royal la dessert auprès du pouvoir en place qui se radicalise. C'est sans doute Mme du Coudray qui, en vendant ses biens, subvient aux besoins de tout le monde.

Aidée d'abord de son mari, Mme Coutanceau, qui n'a reçu aucun argent de Paris depuis le dépôt de son mémoire, garde la flamme allumée. Elle devient même, le , devançant son mari, la première directrice d'une maison de maternité qui vient d'être fondée. La Terreur s'installe. Dans la peur générale, les deux femmes obtiennent un certificat de civisme, mais un jour, sa nièce et son mari étant absents, Mme du Coudray meurt, dans le dénuement et la solitude.

Contributions

La « machine »

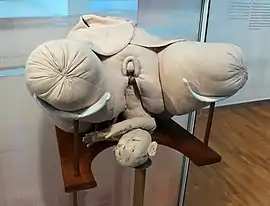

Angélique du Coudray invente un mannequin (qu'elle appelle « La Machine de Madame Du Coudray »). Sur la photo, prise au musée de l'Homme en 2016, il s'agit d'un fac-similé réalisé en 2004 par Rebecca Campeau, pour le musée de l'Homme, de la « machine »[16] conçue pour l'aider dans ses démonstrations et pour permettre aux étudiantes, durant leur formation de deux mois, de pratiquer ; ce mannequin

« représentait le bassin d'une femme, la matrice, son orifice, ses ligaments, le conduit appelé vagin, la vessie, et l'intestin rectum. J'y joignis un modèle d'enfant de grandeur naturelle, dont je rendis les jointures assez flexibles pour pouvoir les mettre dans des positions différentes[,] un arrière-faix[17], avec les membranes, et la démonstration des eaux qu'elles renferment, le cordon ombilical, composé de ses deux artères, et de la veine, laissant une moitié flétrie, et l'autre gonflée, pour imiter en quelque sorte le cordon d'un enfant mort, et celui d'un enfant vivant, auquel on sent les battements des vaisseaux qui le composent. J'ajoutai le modèle de la tête d'un enfant séparée du tronc, dont les os du crâne passaient les uns sur les autres[18]. »

Abrégé de l’art des accouchements

Angélique du Coudray publie en 1759 l’Abrégé de l’Art des accouchements, qui sera son manuel scolaire[19]. Elle étudie les grossesses gemellaires alors particulièrement risquées pour l'époque[8].

La deuxième édition, parue en 1769, est remarquable en ce qu'elle est illustrée — c'est une première — de 26 gravures en taille douce en couleurs[20].

Place dans l'histoire

La démographie

La contribution la plus évidente, mais celle qui est mentionnée le moins souvent, est son rôle dans l'augmentation de la démographie. N. R. Gelbart écrit :

« Nous savons aujourd'hui que, même si la France craignait la décroissance, sa population s'éleva durant le XVIIIe siècle de 20 à 27 millions ; les démographes ont fixé à 1750 le début de cette transformation où s'est établi un accroissement marqué de l'espérance de vie des nouveau-nés. Les historiens ne reconnaissent pas le rôle de Mme du Coudray dans cet évènement (et ne le mentionnent même pas)[21] - [22]. »

Extension du territoire de la médecine

En dépit des avancées qu'elle a permises, Mme du Coudray, comme maïeuticienne, pâtit à la fois de la mauvaise fâme des autres accoucheuses ignorantes de la campagne, et de la rivalité des hommes scientifiques se plaçant sous le signe de la raison, dont on considère de plus en plus à l'approche du XIXe siècle que toutes les femmes, de manière générale, seraient dénuées. D'une affaire « entre femmes » où la matrone aide la jeune femme inexpérimentée, l'accouchement doit devenir un « art », accessible par des cours, couronné par des diplômes, et où l'homme médecin, prend la position de commande. Dans le même esprit, Étienne Pierre Morlanne (1772-1862), médecin-accoucheur à Metz, fonde en 1804 la société des Sœurs de la Charité Maternelle, apportant son aide aux parturientes.

Œuvres

- [Abrégé] Abrégé de l'art des accouchemens : dans lequel on donne les préceptes nécessaires pour le mettre heureusement en pratique, & auquel on a joint plusieurs observations intéressantes sur des cas singuliers

Hommages

- Il y a une rue Angélique du Coudray, à Thorigné-Fouillard et également une rue Madame-du-Coudray à Clermont-Ferrand, sa ville natale.

- La maternité de l'hôpital de Melun (77) porte aussi son nom.

Notes et références

- « Madame du Coudray, sage-femme itinérante : mise au point biographique - Archives départementales du Puy-de-Dôme », sur www.archivesdepartementales.puy-de-dome.fr (consulté le )

- Gelbart 1998, § 63. Ces dates sont aussi celles de la Bibliothèque du Congrès.

- « Registre Bordeaux Sud, acte n° 907 du 28 germinal de l'an II enregistrant son décès la veille le 27, soit le 16 avril 1794. »

- Sur Bairsin : « Bairsin (dame Philbert Mangin, Anne) », dans Delacoux 1834, p. 30.

- Voir Delacoux.

- Sur ce qu'était une « sage-femme jurée », voir la Revue médico-chirurgicale, 1848, p. 314. D'autres disent que seule la sage-femme jurée pouvait témoigner en justice.

- Abrégé, p. VI.

- « 5 femmes scientifiques qui ont marqué leur siècle », sur 5 femmes scientifiques qui ont marqué leur siècle (consulté le )

- Le mot est de Delacoux : p. 72.

- Il en reste un exemplaire, au musée Flaubert et d'histoire de la médecine de Rouen. On a des photos en ligne. Le Musée a coédité, avec les éditions Point de vues : La « machine », ou l'Art des accouchements au XVIIIe siècle, Rouen, 2005, épuisé.

- Description détaillée, site medarus.

- Siméon-Charles-Sébastien Bernard de Ballainvilliers (1721–1767), intendant d'Auvergne de 1758 à 1767.

- N. R. Gelbart, (voir Gelbart 1998), a dressé une carte des déplacements de du Coudray.

- medarus.

- La source pour cette période est Gelbart 1998, à partir de la section 6.

- Le mot n'est pas aussi surprenant dans le français de l'époque qu'il l'est aujourd'hui.

- « Arrière-faix » : « Ce qui reste dans la matrice après la sortie du fœtus, c’est-à-dire le placenta, le cordon ombilical et les membranes qui enveloppaient le fœtus », définition du Wiktionnaire.

- Abrégé, p. VII.

- « 40 femmes scientifiques remarquables du XVIIIe siècle à nos jours », sur femmesetsciences.fr, , p. 52

- Les illustrations sont signées P. Chapparre ; la gravure J. Robert.

- Gelbart 1998, p. 277. Gelbart mentionne ici le deuxième volume de L'identité de la France de Fernand Braudel.

- Sur cette question de la démographie de l'époque, voir : Jacqueline Hecht, « Le Siècle des Lumières et la conservation des petits enfants », dans Population, 47e année, no 6, 1992, p. 1589–1620 DOI 10.2307/1534090.

- Fiche de worldcat.org.

Annexes

Bibliographie

- [medarus] « Angélique-Marguerite Du Coudray Le Boursier », site medarus.org

- (en) Olivia Cambell, « How a French Midwife Solved a Public Health Crisis », sur Jstor Daily, .

- [Delacoux 1834] Alexis Delacoux, Biographie des sages-femmes célèbres, anciennes, modernes et contemporaines, 1834 — Voir particulièrement l'article « Ducoudray (Angélique-Marguerite Leboursier) ».

- [Gelbart 1998] Nina Rattner Gelbart, The king's midwife : a history and mystery of Madame du Coudray, Berkeley – Los Angeles – Oxford, University of California Press, 1998.

- Jacques Gélis, « Sages-femmes et accoucheurs : l'obstétrique populaire aux XVIIe et XVIIIe siècles », dans Annales. Économies, Sociétés, Civilisations, 32e année, no 5, 1977, p. 927–957. DOI 10.3406/ahess.1977.293872

- Jacques Gélis, L’arbre et le fruit : la naissance dans l’Occident moderne, XVIe–XIXe siècle, Fayard, 1984.

- Jacques Gélis, La sage-femme ou le médecin : une nouvelle conception de la vie, Fayard, 1988.

- Ludivine Perret, « Les tensions entre sages-femmes et chirurgiens accoucheurs au travers des paratextes de leurs traités médicaux aux XVIIe et XVIIIe siècles », sur dumas.ccsd.cnrs.fr, .

- Jennifer S. Uglow et Maggy Hendry, The Northeastern dictionary of women's biography, p. 176.

- Jérôme van Wijland, Enluminer les accouchements, éclairer l’enseignement — Les planches de l’Abbrégé de l’Art des Accouchemens de Madame du Coudray.

- Aurélie Jean, Femmes de science : à la rencontre de 14 chercheuses d'hier et d'aujourd'hui, Editions de La Martinière Jeunesse, (ISBN 978-2-7324-9653-5 et 2-7324-9653-7, OCLC 1245191758, lire en ligne).

Articles connexes

Liens externes

- Ressource relative à la santé :

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :

- Demain Clermont, no 236, novembre 2007, p. 48 — Magazine de la ville de Clermont-Ferrand.

- Dans le catalogue Joconde, Rechercher (boîte de dialogue « accès au catalogue ») la chaîne « Du Coudray Angélique Marguerite ». Voir aussi le site du CHU de Rouen.