Amathonte

Amathonte (Amathus) est un site archéologique situé à une dizaine de kilomètres à l'est de Limassol à Chypre.

| Amathonte | ||

Ruines de l'ancienne cité d'Amathonte. | ||

| Localisation | ||

|---|---|---|

| Pays | ||

| Coordonnées | 34° 42′ 45″ nord, 33° 08′ 31″ est | |

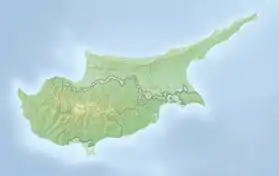

| Géolocalisation sur la carte : Chypre

| ||

La ville a été le siège d'un des royaumes de Chypre et a abrité un sanctuaire consacré à Aphrodite. Le site inclut une agora monumentale d’époque hellénistique et romaine

Histoire

Époque néolithique

Les archéologues ont trouvé d'importants vestiges datant de l'époque néolithique acéramique à proximité du site d'Amathonte (Shillourokambos et Agios Tychonas-Klimonas). Cependant la disparition encore inexpliquée de cette civilisation paraît marquer le début d'une période d'abandon qui s'étend sur plusieurs siècles, avant que la région soit à nouveau peuplé à l'époque du néolithique céramique (4600 - 3800 av. J.-C.) mais de manière beaucoup moins importante pendant les périodes successives (Chalcolithique et âge du bronze).

Âges obscurs (1200-800 av. J.-C.)

On peut fixer la fondation de la cité d'Amathonte vers 1050 av. J.-C.. De cette période date un petit dépôt de céramiques retrouvé dans un puits sur l’acropole, dans le voisinage immédiat du palais. La tombe, dite d'Ariane, qui a été découverte à proximité du temple d'Aphrodite est datée approximativement de la même période.

À ces premières traces correspond donc, au début du XIe siècle av. J.-C., l’installation probable dans les environs d’un nucleus de gens que les sources littéraires postérieures identifient à la population originaire de l’île, les « étéochypriotes »[1]

Cette période est marquée par les échanges avec d'autres grands pôles de la Méditerranée, comme la Grèce et le Proche Orient. Les principaux témoignages de cette époque viennent des nécropoles qui entourent Amathonte. Les archéologues ont fouillé des tombes datant de la période géométrique dans lesquelles ont été trouvés de nombreux vases venant du Levant et plusieurs imitations de formes phéniciennes. On a également découvert des broches et des couteaux en fer de type égéen. À partir de 950-900 av. J.-C., des importations égyptiennes viennent attester l’élargissement de l’horizon maritime et commercial de la ville.

Époque Archaïque (800 - 500 av. J.-C.)

Cette période est marquée par la richesse et la puissance commerciale des royaumes chypriotes, parmi lesquels Amathonte. Chypre devient une plaque tournante du commerce dans toute la Méditerranée et le lieu de rencontre des civilisations environnantes.

On ne sait pas grand chose de l'histoire de la période archaïque. Après avoir été tributaires de l’empire néo-assyrien, les royaumes chypriotes ont peut-être connu une phase de contrôle égyptien[2] ; l’île dans son ensemble intègre l’empire perse dans le dernier tiers du VIe siècle av. J.-C. On ne connaît pas le rôle direct joué éventuellement par Amathonte dans ces événements. Cependant, la circulation d’hommes, d’idées et d’objets a considérablement influencé les artisans et les artistes à Amathonte comme dans le reste de l’île : les archéologues ont par exemple mis au jour des représentations de type égyptisant, des statues représentant un personnage coiffé et vêtu à l'égyptienne et un homme à tête de faucon, qui pourrait être une représentation d’Horus. Une statue colossale du dieu égyptien Bes datant des VII-VIe siècle a ainsi été découverte à Amathonte. Elle est aujourd'hui conservée au musée archéologique d'Istanbul.

Les grands vases en pierre situés sur l'acropole et dont l'un se trouve actuellement au musée du Louvre sont sculptés à cette époque. Les taureaux en bas reliefs sous les anses rappellent des œuvres phéniciennes et représentent un symbole de fécondité à mettre en relation avec le culte d'Aphrodite.

Époque classique (500 - 310 av. J.-C.)

Les débuts de l’époque classique sont marqués par les conflits gréco-perses. En 499 et 498 av. J.-C., les Grecs d'Ionie se révoltent contre la tutelle perse. Onésilos de Salamine entraîne dans son combat aux côtés des Ioniens les rois de Chypre, tous sauf celui d’Amathonte, qui reste fidèle aux Perses. En assiégeant la ville Onésilos est tué et les Amathousiens réclament son corps afin de suspendre sa tête au-dessus des portes de la ville. Une fois son corps décomposé et son crane vide, un essaim d'abeilles vient s'y installer. Surpris, les Amathousiens consultent un oracle qui leur répond d'enterrer le corps et de lui offrir un sacrifice annuel à l'instar des héros. Cet épisode, raconté par Hérodote (V 115), illustre la mise en place d’un culte héroïque lié au pouvoir royal de la ville.

Les textes épigraphiques de la période classique, peu nombreux et presque exclusivement en étéochypriote, mentionnent quelques notables de la ville, et dans la majeure partie des cas ceux-ci portent des noms grecs. On peut dire de même des rois, dont certains noms nous sont connus grâce aux monnaies inscrites en grec et en etéochypriote syllabique.

La fin des royaumes chypriotes (IVe siècle av. J.-C.)

Androclès, le dernier roi d'Amathonte, est connu par deux dédicaces retrouvées sur le site, les deux bilangues et digraphes, en grec alphabétique et en étéochypriote syllabique. Il engage le royaume, avec les autres rois chypriotes, dans les opérations du roi macédonien Alexandre contre l'empire perse. À ce titre, il participe personnellement, au même titre que Pnytagoras de Salamine et Pasicratès de Soloi au siège de Tyr en 332 av. J.-C[3]. L'intégration des royaumes chypriotes dans le nouvel empire d’Alexandre se traduit par des changements notables dans l’organisation politique interne, puisque les monnaies sont désormais frappées au nom d'Alexandre et non plus, comme c’était le cas avant, des rois locaux. Lors des conflits qu'entraîne la mort d’Alexandre en 323, Androclès est parmi les rois chypriotes qui prennent le parti de Ptolémée, fondateur de la dynastie des Lagides, installée en Égypte, contre le macédonien Perdiccas[4]. Ptolémée envoie son frère Ménélaos attaquer à Chypre les cités restées fidèles à Antigone, le successeur de Perdiccas. C'est Ménélaos qui règne sur l'île au nom de son frère quand Démetrios, le fils d'Antigone, débarque pour reprendre la lutte contre les Lagides. Démétrios l'emporte lors de la bataille de Salamine de Chypre en 306 av. J.-C. et règne sur l'île avec son père jusqu'à la mort de ce dernier en 301, puis seul jusqu'en 294 av. J.-C., date à laquelle il quitte Chypre pour la Grèce. Ptolémée reprend alors l'île et y demeure jusqu'à l'arrivée des Romains.

Sous les Lagides (294 - 58 av. J.-C.)

La monarchie des Lagides ne semble pas poursuivre la politique de fortification entreprise par les Antigonides (Démetrios et son père) à Amathonte : c'est à cette époque en effet que le port de guerre, dont la construction était encore en cours, est abandonné et s'ensable.

L’intérêt des Lagides pour Amathonte n'est pas très vif, du moins dans la première partie de l’époque hellénistique : ils n'y frappent pas de monnaie, et le sanctuaire d'Aphrodite ne bénéficie que d'aménagements modestes. De plus, Amathonte n'est pas le siège du représentant de Ptolémée dans l’île, et la disparition de son port, ainsi que la concentration des constructions navales à Nea Paphos entraînent un certain dépérissement économique.

Les affaires internes de la ville étaient gérées par un conseil municipal dont on ne sait pas s'il réunissait l'ensemble des citoyens ou seulement les notables. Cependant c'est à ces derniers que revenait la charge de l’entretien du gymnase et certaines dépenses exceptionnelles liées au fonctionnement de cette institution. Parmi les constructions de cette période, il faut mentionner l'établissement de bains en bordure du bassin interne du port, ce qui pourrait signaler la présence à proximité du gymnase connu par des inscriptions.

Époque impériale (58 av. J.-C. - IVe siècle apr. J.-C.)

L'île était autosuffisante en blé, en huile et en vin et se trouvait convoitée par Rome pour ses ressources et sa position stratégique. En 58 av. J.-C., elle est annexée par Rome, et en 22 av. J.-C. elle devient une province sénatoriale dont le centre administratif est à Nea Paphos. Même si Amathonte est toujours sur le déclin, les institutions continuent de fonctionner et on construit sur l’acropole un temple monumental, rarissime dans l’île. Dans l’agora on crée des installations hydrauliques importantes, le quartier nord est occupé et continue d’être aménagé, on construit l’aqueduc, on réoccupe pas mal de tombes… Les inscriptions existent, surtout funéraires (plus qu’ailleurs dans l’île), et quelques importantes inscriptions publiques.

À partir de la seconde moitié du IIIe siècle, les documents épigraphiques disparaissent, l'artisanat, hormis celui des céramistes, s'éteint et le mobilier funéraire devient d'une très grande pauvreté. À cette époque, l'escalier d'accès au temple d'Aphrodite s'effondre et n'est jamais réparé.

Époque paléochrétienne IVe – VIIe siècle apr. J.-C.)

Le IVe siècle marque pour Amathonte le début de l’époque paléochrétienne, à laquelle mettront fin les raids arabes du VIIe siècle. Cette transition s’opère en correspondance de deux catastrophes naturelles majeures : les tremblements de terre de 342 et 365, le dernier entraînant l'effondrement de la muraille. Plusieurs basiliques sont construites à Amathonte, dont une consacrée à saint Tychon, premier évêque de la ville, une autre, monumentale, en bord de mer, et une autre au sommet de l’acropole, en remployant des nombreux blocs architecturaux du temple d’Aphrodite.

En 649, un raid de Muawiyah surprend la ville, qui est prise et incendiée. Une fois les pirates partis, la muraille est renforcée et les portes latérales sont bouchées. Un habitat sporadique se met en place sur l'acropole, recouvrant les ruines du palais ou réutilisant les murs encore debout.

Un nouveau raid commandé par Abul'Awar en 653 – 654 a encore une fois raison des défenses d'Amathonte. Des enfouissements massifs d'ossements parfois calcinés témoignent du sort tragique des habitants de la ville. Ces invasions ont été dévastatrices pour l'ensemble de l'île.

Par la suite, les ruines ne sont jamais relevées et la ville est abandonnée.

Religion

On sait peu de choses sur les croyances des premiers Amathousiens : il est certain toutefois qu'ils vénéraient, comme dans le reste de l’île à l'âge du bronze, une déesse de la fécondité. À la fin de la période géométrique on trouve les premières attestations du dieu égyptien Bès qui a joui à Amathonte d'un culte important jusqu'à la période romaine. Le culte de la Grande Déesse sur l’acropole est établi au début de la période archaïque.

Pendant cette période on voit apparaître une multiplication de représentations d'Astarté nue offrant ses seins, ainsi que des figurines de femmes tenant leur enfant dans un bras (kourotrophes) et d’autres avec une main posée sur la bouche en signe d'adoration, toutes liées au culte de la Grande Déesse.

Pendant la période classique, la Grande Déesse d'Amathonte paraît toujours être honorée sous sa forme archaïque d’Astarté ou sous la forme égyptienne d’Hathor. La déesse était également identifiée à Ariane, d’après une version locale du mythe transmise par Plutarque et attribuée à l'historien Paion d'Amathonte[5]. Selon cette histoire, lors d'une tempête Thésée dépose Ariane enceinte à Amathonte puis repart en mer afin de sauver son bateau. La jeune femme et l'enfant meurent pendant l'accouchement avant le retour de Thésée. Lorsque celui-ci revient chercher Ariane, il est déjà trop tard. Il fait alors dresser deux statuettes, l'une en bronze, l'autre en argent, et instaure un sacrifice annuel. Ariane est enterrée dans un bois sacré appelé le « bois d'Ariane-Aphrodite ». Elle est donc assimilée à la Grande Déesse du royaume, qu’on nomme Aphrodite à partir de la fin de l’époque classique.

Sous les Lagides on voit apparaître le culte des souverains et en particulier d’Arsinoé, associé à celui de la déesse Aphrodite, ainsi que d’autres divinités, comme l’atteste la construction d'un temple consacré à Héra ou le culte rendu à Isis (autre avatar d’Aphrodite).

Sous l'empire le paysage religieux se diversifie : outre le culte d'Aphrodite ou de Bès, déjà bien attestés, des dédicaces aux empereurs Titus et César ont été trouvées à proximité des grands vases en pierre de l'acropole.

Enfin de nombreux textes magiques, inscrits sur des tablettes de plomb ou de mica, déposées dans des tombes, viennent jeter un jour original sur les croyances populaires du IIIe siècle. Les IVe et Ve siècles sont marqués par le développement du christianisme. Vers le milieu du IVe siècle apparaît le premier évêque d'Amathonte, saint Tychon, présenté comme l’évangélisateur de la ville. À sa mort entre 402 et 408 sa tombe devient un lieu de guérison et d'exorcisme. De nombreuses basiliques sont bâties, l'une d'entre elles à l'emplacement même du temple d'Aphrodite, les pierres de ce dernier ayant servi à sa construction.

Description du site

Situation géographique

La situation géographique d'Amathonte est remarquable. Située sur deux collines, la ville pouvait bénéficier d'un point de vue exceptionnel sur la mer et le territoire environnant, permettant de contrôler les voies terrestres et maritimes.

La ville s'est développée à l’écart des grandes vallées du massif du Troodos, elle est donc protégée des crues des cours d'eau de montagne, mais elle n'est séparée des reliefs, riches en bois et en minerais de cuivre, que par quelques collines faciles à traverser.

Organisation du site

Le site s'organise sur deux collines dissymétriques (acropole et ville basse). Sur la colline la plus haute se trouve l'acropole avec le palais royal et le sanctuaire consacré à Aphrodite. Plus tard, une basilique sera élevée à l’endroit même du sanctuaire. C'est ici qu'a été trouvé l'un des vases monumentaux qui est conservé actuellement au musée du Louvre.

Sur l’autre colline se trouve la ville basse avec son agora, au centre de laquelle on remarque la présence d'une fontaine monumentale. Autour de l'agora se trouvent des installations de bains de différentes époques et quelques fontaines plus petites. On trouve aussi des habitations, dont seulement une partie a été mise au jour, le port et une basilique paléochrétienne.

Monuments

Le palais est construit sur une série de terrasses artificielles et se trouve au milieu de l'acropole. Seuls ses entrepôts ont été partiellement dégagés, mais les renseignements qu’ils livrent sont importants. De profondes citernes ou silos en forme de bouteille pouvaient contenir de grandes réserves d’eau et de céréales d’environ 150 litres chacune. Elles étaient entourées d’ateliers artisanaux (fonderie, tissage). La présence d’un autel, de statuettes en calcaire et en terre cuite et de plusieurs chapiteaux hathoriques témoignent de l’existence, à proximité immédiate, d’un ou de plusieurs lieux de culte, en lien avec le pouvoir royal.

Le palais a été construit à la fin du IXe ou au début du VIIIe siècle av. J.-C., et a été remanié au cours du VIIe siècle. Il a vraisemblablement été détruit ou endommagé en 498 par Onésilos, allié des Grecs d’lonie en révolte contre les Perses, auxquels le roi d’Amathonte était resté fidèle. Le palais a été reconstruit après ces destructions du début du Ve siècle, mais le bâtiment fut abandonné vers la fin du IVe siècle av. J.-C., lors du passage de Chypre aux mains des successeurs d’Alexandre.

_1.jpg.webp)

Le sanctuaire d’Aphrodite, au sommet de l’acropole, ne semble pas avoir été établi avant le VIIIe siècle av. J.-C. : le seul vestige antérieur pourrait être une tombe datée du début de la période géométrique. Il s’agirait, avec quelques fragments céramiques du XIe siècle découverts près du palais, du plus ancien témoignage d’occupation du site. La construction d’un portique hellénistique, puis du temple d’époque impériale et enfin de la basilique chrétienne ont oblitéré tout vestige antérieur, à l’exception de quelques modestes installations et des fameux vases colossaux en pierre. Le premier, malgré son poids d’une douzaine de tonnes, a été transporté au Louvre en 1865, et le second a été retrouvé en morceaux, sur la plate-forme rocheuse où il était installé. Celui que l'on peut voir actuellement sur le site est une copie du premier.

Le grand temple de la "Déesse de Chypre", une Aphrodite figurée à l’époque archaïque et classique sous les traits de Hathor, a été construit dans les années 70-100 apr. J.-C. et flanqué d’une petite chapelle à fronton. De type grec, il présente un soubassement à trois degrés et une cella avec une arrière-salle ; ses quatre colonnes de façade sont couronnées par d’originaux chapiteaux de type nabatéen, inconnus en Grèce et d’une grande pureté d’exécution. Au Ve siècle apr. J.-C. il a sans doute été transformé en lieu de culte chrétien ; vers 600 il a été presque entièrement démonté, et ses pierres furent remployées dans la construction d’une basilique à trois nefs. La multiplicité des salles annexes fait penser à une basilique de monastère ou de pèlerinage. L’abandon est à situer en même temps que la fin de la ville, au cours des raids arabes du VIIe siècle.

L'agora de la ville s'organise autour d'une vaste place dallée, bordée par la rue principale au Sud et entourée de portiques sur les trois autres côtés. Au centre se dressait une fontaine monumentale de forme carrée. Dans l'angle Nord-Ouest, au pied de la colline se trouvent une fontaine-réservoir et un bassin tardif qui dominent l'ensemble de la place. À l'Est ont été construites des thermes de type romain, tandis qu'au Sud-Est se trouvent des bains de type grec.

Le port de guerre se trouve aujourd’hui sous la mer ; ses jetées sont encore visibles sous la surface de l’eau. La muraille de la ville je joignait aux blocs composant les quais de manière à intégrer le port dans le système de défense. On peut fixer le début de sa construction tout à la fin du IVe siècle av. J.-C., et son abandon, avant même son achèvement, au début du IIIe siècle av. J.-C.[6].

L’enceinte d'Amathonte est rendue bien visible par un puissant mur encore debout sur la plage, à la limite Ouest de la ville. Les fouilles ont permis de dater sa première phase de l’époque archaïque, de dégager certaines des portes et de démontrer qu’elle entourait l’acropole et la ville basse. La porte Nord, au passage dallé, a été mise au jour à proximité de l’arrivée d’un aqueduc, ainsi que des tours, échelonnées sur le tracé de l’enceinte au Nord et à l’Est. Cette fortification comporte plusieurs phases de construction, depuis l’époque archaïque jusqu’au Ier siècle de notre ère. Devant les menaces arabes de la fin du VIIe siècle. Elle a été complétée par un mur, à mi-pente de l'acropole, en partie construit avec des blocs de remploi du palais et du temple d’Aphrodite.

Les fouilles

Riche d'une multitude de sites archéologiques, Chypre a depuis longtemps suscité l’intérêt des archéologues français. Avant l’occupation de la partie nord de Chypre, des missions françaises fouillaient de nombreux sites dans le nord de l'île. Mais après 1974 elles furent contraintes à abandonner leurs terrains de travail et à en trouver d'autres au sud. La mission de l’École française et du Ministère des Affaires Étrangères à Amathonte fut établie dans ces circonstances, en 1975.

Dans un premier temps, la mission a lancé différentes opérations : détection magnétique, évaluation des ressources épigraphiques du village d'Agios Tychonas et collecte des testimonia. La mission a identifié le sanctuaire d'Aphrodite avec ses premières constructions et la basilique paléochrétienne de l’acropole, le palais, le rempart, le port et a approfondi les premières phases d’occupation de la ville grâce à la découverte d’un dépôt de céramiques datant du XIe siècle av. J.-C.

Les fouilles de la ville basse ont commencé en 1977 et se sont poursuivies jusqu'en 1991 sous la directement du Département des Antiquités. Un grand espace pavé d'environ 1 200 m2 a été mis au jour, avec en son centre une fontaine monumentale, ainsi que des thermes romains à l'Est, tandis qu'au Sud a été découvert un balaneion (établissement de bains de forme circulaire).

Des fouilles complémentaires ont été confiées à l’École française d'Athènes entre 2001 et 2003. Elles ont permis de préciser des points de chronologie, essentiellement en ce qui concerne la stoa Ouest (dite stoa double), et le portique qui se dressait au Sud de la place.

Les fortifications de la ville incluent le rempart qui entourait l’acropole et la ville basse, et une muraille tardive qui se trouvait en travers de la colline de l'acropole. Une partie de ces fortifications était connue avant le début des fouilles en 1975.

L’enceinte faisait le tour de la ville englobant l'acropole et la ville basse dès l'époque archaïque, et les archéologues ont daté les cinq grandes phases de son évolution :

- Établissement des fortifications entre la seconde moitié du VIIIe et le VIIe siècle av. J.-C.

- En 498 av. J.-C., dans le contexte de la révolte ionienne à Chypre, prise de la ville et destruction du palais.

- Après 306 av. J.-C., projet de construction d'un port et remplacement des anciennes fortifications de la ville. Le projet est abandonné sans doute dès la reprise en main de l'île par Ptolémée en 294 av. J.-C.

- Pendant la pax romana, malgré quelques réfections ou renforts, la muraille perd son rôle défensif.

- Dans la première moitié du VIIe siècle apr. J.-C. une nouvelle défense est mise en place, uniquement sur la partie supérieure de l'acropole, à la suite des raids arabes.

Les premières fouilles sous-marines du port ont été réalisées à l'automne 1984 ; dès la première campagne les archéologues sont parvenus à établir une chronologie assez précise de la construction du port, essentiellement grâce à la découverte, dans un blocage de pierres, d'un ensemble de tessons caractéristiques de l'époque hellénistique. L'année suivante a été consacrée à l'étude de l'entrée du port, fonctionnant avec un système de plates-formes, de brise-lames et de bassins.

Peu à peu, les fouilles d'Amathonte ont donc mis au jour des parties importantes de la ville antique, éclairé plusieurs aspects de sa religion, son art, son économie et sa civilisation, et précisé certains événements historiques. Elles éclairent donc la vie et l’histoire de cet établissement original mais encore peu connu, ainsi que, à travers lui, celles de l’île tout entière.

Notes et références

- Le terme « étéochypriote » est moderne et contesté. Ce peuple est désigné par d'autres termes par Théopompe, FGrHist 115 F 103 ; Pseudo-Scylax, Périple 103.

- Hérodote II 182.

- Arrien, Anabase II 22.

- Arrien, FGrHist 156 F 10,6.

- Plutarque, Vie de Thésée 20.

- Pierre Aupert, « Les vicissitudes du port d’Amathonte », Revue des études anciennes, vol. 122, no 1, , p. 195 (lire en ligne, consulté le )

Liens externes

- La Mission Amathonte sur le site de l'ambassade de France à Chypre

- (en) Amathous sur le site du Département des Antiquités de la République de Chypre

- Carte narrative sur Amathonte (A. Cannavò, A. Rabot)