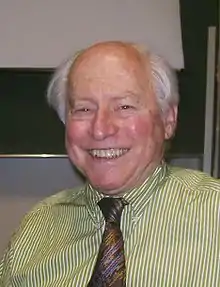

Allan Hobson

John Allan Hobson, né le à Hartford (Connecticut) et mort le à East Burke au Vermont[1], est un neuropsychiatre américain. Il obtint son doctorat de médecine en 1959 à l'école de médecine de Harvard. Il est professeur émérite de psychiatrie à l'école de Médecine de Harvard et professeur au Département de Psychiatrie du Centre Médical Beth Israel Deaconess.

| Naissance |

Hartford |

|---|---|

| Décès |

(à 88 ans) East Burke (en) |

| Nationalité | Américaine |

| Formation | Harvard Medical School et université Wesleyenne |

|---|---|

| Profession | Psychologue, psychiatre, professeur d'université (d) et neurologue (en) |

| Employeur | Université Harvard |

Allan Hobson est connu pour ses recherches sur le sommeil paradoxal, pour le modèle Activation-Synthèse qu'il élabora avec son collègue Robert McCarley et pour le modèle AIM de la conscience.

Biographie

En , il participe à la IIe conférence du Mind and Life Institute à Newport Beach en Californie, ayant pour thème les neurosciences[2].

Le modèle Activation-Synthèse

L'hypothèse de l'activation-synthèse (AS) pose que les rêves sont issus de l'activation aléatoire des neurones dans le cortex cérébral. Le cerveau fait de son mieux pour attribuer un sens aux signaux, dans les conditions de travail défavorables du sommeil paradoxal. Cette hypothèse se présente comme une critique des thèses psychanalytiques.

Allan Hobson distingue cinq procédures à l'œuvre dans le sommeil paradoxal :

- l'auto-activation du cerveau, plus précisément des neurones cholinergiques (alors que les neurones aminergiques cessent toute activité) ;

- l'auto-stimulation du cerveau, produisant des stimuli internes dont l'interprétation va donner le rêve ;

- le blocage sensoriel, qui stoppe l'arrivée des stimuli externes au cerveau ;

- le blocage moteur, qui empêche le dormeur de réagir aux stimuli lui parvenant ;

- la démodulation, c'est-à-dire l'absence de traitement rationnel des stimuli parvenant au rêveur, les neurones chargé de la modulation étant inactifs.

Le modèle AIM

Le modèle tridimensionnel AIM est le résultat d'années de recherche sur le sommeil et le rêve. Allan Hobson décrit ce modèle dans l'ouvrage Consciousness (1998). C'est une représentation des états de conscience sur trois axes :

- A pour activation (présente ou absente) ;

- I pour input-output ou entrée-sortie de stimuli externes (présente ou absente) ;

- M pour modulation (présente ou absente).

L'état de conscience se localise comme un point dans cet espace tridimensionnel défini par les valeurs de l'activation du cerveau (A), la source et l'intensité de l'entrée (I) et le mode de traitement (M). Il peut théoriquement se trouver en tout point de cet espace. En plus de l'état de veille et du sommeil paradoxal, il est également un lieu réservé dans cet espace à d'autres états comme la relaxation, le rêve, l'hallucination, la somnolence, le coma, le rêve lucide, etc.

Par exemple, le sommeil paradoxal se caractérise par l'activation du cerveau (A = 1), l'absence de stimuli externes (I = 0) et l'absence de modulation (M = 0). On voit par là que ce modèle plus général est le prolongement du précédent modèle d'activation-synthèse. Son intérêt est aussi de comprendre le passage d'un état à l'autre grâce à l'existence d'états intermédiaires.

Publications

- 1989, Abnormal States of Brain and Mind

- 1992, Sleep and Dreams

- 1989, Le cerveau rêvant, Gallimard, 1992 pour la traduction

- 1996, The Chemistry of Conscious States: How The Brain Changes Its Mind

- 2000, Dreaming As Delirium: How the Brain Goes Out of Its Mind

- 2002, Dream Drugstore: Chemically Altered States of Consciousness

- 2002, Dreaming: An Introduction to the Science of Sleep

- 2002, Out of Its Mind: Psychiatry in Crisis, a Call for Reform

- 2005, 13 Dreams Freud Never Had

Notes et références

- (en) Katharine Q. Seelye, « Dr. J. Allan Hobson, Who Studied the Dreaming Brain, Dies at 88 », sur The New York Times, (consulté le )

- (en) Daniel Goleman, Destructive Emotions, p. 366.