Acte de Cession

L’Acte de Cession (anglais : Deed of Cession) est le document et l'instrument légal par lequel les chefs autochtones fidjiens cèdent au Royaume-Uni la souveraineté sur leur territoire le . Par ce texte, les autorités britanniques promettent de gouverner les Fidji en accord avec les intérêts de la population autochtone.

Contexte et signature

.svg.png.webp)

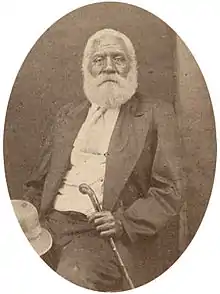

Ratu Seru Epenisa Cakobau, vunivalu (chef suprême) de l'île de Bau, se proclame monarque de l'ensemble de l'archipel fidjien dans les années 1850. En 1858, lorsque les États-Unis exigent de sa part, avec insistance et menaces, le paiement d'une somme exorbitante pour compenser l'incendie ayant détruit la maison de leur agent commercial (incendie causé entièrement par la négligence de l'agent lui-même), Cakobau offre son pays au Royaume-Uni en échange d'un paiement par les Britanniques de cette prétendue dette aux Américains. Le gouvernement britannique refuse. En 1871 Cakobau instaure un régime constitutionnel, se déclare Tui Viti (roi des Fidji), et gouverne avec une assemblée législative composée à la fois de chefs autochtones et de représentants élus de la communauté de colons européens. Contesté toutefois par bon nombre de colons, ainsi que par certains chefs dont notamment Enele Maʻafu, Cakobau demande à nouveau en 1872 au Royaume-Uni d'annexer son pays afin d'y apporter paix et stabilité. À l'issue de négociations quant aux modalités de la cession, le roi fidjien confirme à Sir Hercules Robinson, gouverneur de Nouvelle-Galles du Sud et représentant du gouvernement britannique auprès des Fidji, la décision de son gouvernement de céder à la Couronne britannique la souveraineté sur l'archipel[1] - [2] - [3] - [4].

Le transfert de souveraineté s'effectue au moyen d'un acte rédigé par le procureur-général de Nouvelle-Galles du Sud puis traduit en fidjien. Le , le roi Cakobau reçoit au siège de son gouvernement dans le village de Nasova, sur l'île de Viti Levu, le commodore James Goodenough, en présence du Premier ministre fidjien John Bates Thurston, de quatre grands chefs autochtones, du ministre fidjien des Finances Rupert Ryder, du secrétaire particulier du roi et d'un interprète. Après la lecture de l'acte dans les deux langues, le roi signe l'Acte de Cession. Les quatre chefs présents, dont Ratu Savenaca Naulivou et le Tui Bua (grand chef de Bua), signent à leur tour. James Goodenough accepte alors formellement la cession des Fidji au nom de la reine Victoria[4]. Le 10 octobre, à Nasova à nouveau, huit autres chefs de haut rang, dont Enele Maʻafu, signent le document, puis Hercules Robinson signe à son tour au nom de la Couronne britannique. Les Fidji deviennent alors formellement une colonie britannique, et le titre de Tui Viti (roi des Fidji) passe de Seru Epenisa Cakobau à Victoria. Le drapeau du royaume des Fidji est solennellement abaissé, et le drapeau du Royaume-Uni est levé. Cakobau présente à Robinson sa massue de guerre, comme don à la reine Victoria et symbole du transfert d'autorité sur l'archipel. La massue est conservée au château de Windsor jusqu'à ce que le roi George V la restitue aux Fidji en 1932 ; elle devient alors la masse cérémonielle de l'Assemblée législative de la colonie[5] - [6] - [7].

Termes de l'Acte

Le document contient sept articles. Il transfère la souveraineté sur les îles Fidji à la reine Victoria et à « ses héritiers et successeurs » (art. 1). Hercules Robinson reçoit la tâche de constituer un gouvernement provisoire (art. 3). La propriété coutumière des terres par les chefs et tribus fidjiens est reconnue (art. 4). Par l'article 7, le gouvernement britannique promet de reconnaître « les droits et les intérêts » des chefs autochtones coutumiers[8]. Un exemplaire du texte est conservé aux Fidji, et se trouve aujourd'hui au Musée des Fidji à Suva[8] - [9]. L'autre est expédié à Londres, et est conservé à Kew par les Archives nationales[10].

Suites

Arthur Gordon, le premier gouverneur colonial des Fidji, s'attache à respecter « les conditions par lesquelles nous avons pris possession » de l'archipel, et notamment la préservation des droits des Fidjiens autochtones à leurs terres coutumières. Il se rend ainsi « impopulaire auprès de nombreux Européens » parmi la petite communauté européenne installée dans la colonie, mais est « admiré par les Fidjiens ». Il institue en 1876 le Grand Conseil des Chefs, qui a pour rôle de le conseiller et d'exprimer la volonté des chefs autochtones. Ses successeurs et lui gouvernement à travers les ratu (chefs) et le système social hiérarchique ancestral des Fidjiens, préservant ainsi effectivement l'autorité des chefs[2].

Les Fidji deviennent un État indépendant en 1970. Les chefs autochtones s'appuient alors sur l'Acte de Cession, l'interprétant de manière à revendiquer la prééminence des intérêts de la population autochtone, par rapport notamment à l'importante population d'origine indienne immigrée durant la période coloniale, ainsi que la légitimité de la suprématie politique de l'aristocratie autochtone. De 1970 à 1987 les chefs autochtones sont de fait au pouvoir à travers le gouvernement que mène Ratu Sir Kamisese Mara, tandis que des représentants de la communauté indo-fidjienne à la Chambre des représentants forment l'opposition parlementaire. Les élections législatives fidjiennes de 1987, toutefois, sont remportées par une coalition progressiste de roturiers autochtones et d'Indo-Fidjiens. S'ensuivent une série de coups d'État, menés par des autochtones revendiquant « une vision raciale de souveraineté ethnique ». Ils sont soutenus par le Grand Conseil des Chefs qui initie les partis politiques Soqosoqo ni Vakavulewa ni Taukei (en) (années 1990) puis Soqosoqo Duavata ni Lewenivanua (années 2000) pour mettre en application un gouvernement des chefs donnant la prééminence aux intérêts autochtones - au nom des promesses exprimées dans l'Acte de Cession[11]. La prise de pouvoir en 2006 par Frank Bainimarama aboutit à l'abolition du Grand Conseil des Chefs, et à des réformes visant à briser une lecture et une politisation racialisantes de la nation.

Plus généralement, l'Acte de Cession a été interprété historiquement par la société autochtone fidjienne comme un don de souveraineté à la Couronne britannique par les chefs, créant pour les autorités coloniales une responsabilité de « sauvegarder la prospérité et les droits » de la population, dont l'autorité des chefs. Si l'Acte de Cession est parfois comparé au traité de Waitangi de 1840 par lequel les chefs maoris ont cédé à la reine Victoria leur souveraineté sur la Nouvelle-Zélande en échange de la garantie de droits similaires (propriété autochtone des terres, maintien de l'autorité des chefs), c'est pour souligner la meilleure efficacité de l'Acte de Cession comme fondation d'un « partenariat britannico-fidjien » devant « respecter la prééminence des intérêts » des Fidjiens[11] - [12].

En octobre 2020, dans le cadre des célébrations du cinquantenaire de l'indépendance des Fidji, une reconstitution de la signature de l'Acte de Cession est jouée à Nasova en présence du ministre Osea Naiqamu (en)[13].

Lien externe

Références

- (en) Trudy Ring et al., Asia and Oceania: International Dictionary of Historic Places, Routledge, 2012, p.266

- (en) "Fiji - a brief history", Radio New Zealand

- (en) John Spurway, Maʻafu: Prince of Tonga, chief of Fiji, Australian National University Press, 2015, ch.10-11

- (en) "150th anniversary: The letter to the Queen", Fiji Times, 9 mai 2020

- (en) "Deed of Cession", Fiji Times, 10 octobre 2015

- (en) "Fiji's Deed of Cession", Fiji Times, 12 septembre 2019

- (en) "150th anniversary: Viti’s flag lowered", Fiji Times, 23 mai 2020

- (en) "The Deed of Cession of Fiji to Great Britain", Université du Pacifique Sud

- (en) "Deed of Cession", Musée des Fidji

- (en) "Deed of Cession for Fiji",

- (en) Colin Newbury, “History, Hermeneutics and Fijian Ethnic 'Paramountcy': Reflections on the Deed of Cession of 1874”, The Journal of Pacific History, vol.46, no.1, juin 2011, pp.27–57

- (en) Timoth Macnaught, The Fijian colonial experience : a study of the neotraditional order under British colonial rule prior to World War II, Université nationale australienne, 1982, p.1

- (en) "Children recreate Deed of Cession day to mark 50 years of freedom", Fiji Times, 11 octobre 2020