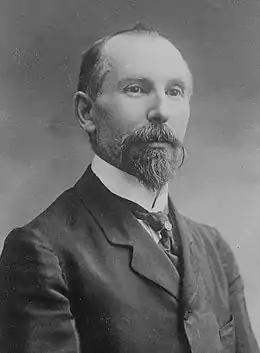

Abel Lefranc

Abel Jules Maurice Lefranc, né à Élincourt-Sainte-Marguerite le et mort à Paris (5e) le , est un historien de la littérature français.

| Naissance | |

|---|---|

| Décès |

(à 89 ans) Paris |

| Nom de naissance |

Abel Jules Maurice Lefranc |

| Nationalité | |

| Formation | |

| Activités |

| A travaillé pour | |

|---|---|

| Membre de | |

| Distinctions | |

| Archives conservées par |

Archives nationales (AB/XIX/3631-AB/XIX/3751)[1] |

Biographie

Après des études à l’École des chartes où il rédige une thèse intitulée Étude sur l'histoire et l'organisation de la commune de Noyon jusqu'à la fin du XIIIe siècle (1886), il part étudier à Leipzig et Berlin (1887), et rédige à son retour un rapport sur l’enseignement historique allemand, qui passe alors pour le meilleur du monde.

Alors qu'il travaille aux Archives nationales, il poursuit ses recherches historiques, se tournant plus particulièrement vers le XVIe siècle. Il publie à l’âge de 30 ans une Histoire du Collège de France depuis les origines jusqu’à la fin du Premier Empire (1893), entreprise suggérée par Ernest Renan, qui cesse de se focaliser sur les origines pour réhabiliter les périodes plus récentes. Il devient alors secrétaire du Collège de France sous les trois administrateurs Gaston Boissier, Gaston Paris et Émile Levasseur, charge cumulée avec celle d’archiviste et de bibliothécaire de l'institution. Il continue parallèlement ses recherches personnelles sur l'histoire de la littérature.

À la mort d'Émile Deschanel, titulaire de la chaire de littérature française moderne du Collège de France, Abel Lefranc se porte candidat face à Ferdinand Brunetière. Ce dernier étant jugé doctrinaire, trop théologien et trop défiant vis-à-vis des sciences, Lefranc est élu professeur (1904). Il avait auparavant été nommé maître de conférence à l'École pratique des hautes études en histoire littéraire de la Renaissance, dont il devient directeur d’étude en 1911. Il est alors considéré comme un important historien et philologue, dont les travaux sur Calvin, Marguerite de Navarre ou François Rabelais font autorité. Il fonde la Société et la Revue des études rabelaisiennes.

Abel Lefranc est élu à l’Académie des inscriptions et belles-lettres en 1927.

Les travaux d'Abel Lefranc sont aujourd'hui largement dépassés. Ses recherches sur William Shakespeare sont fortement contestées dès leur publication et celles sur François Rabelais ne font plus autorité.

Ses théories sur William Shakespeare sont énoncées dans un livre de 1918 intitulé Sous le masque de William Shakespeare: William Stanley, VIe comte de Derby (2 vol., 1918). Lefranc tente de démontrer que les textes de Shakespeare sont en réalité l'œuvre de William Stanley, 6e comte de Derby. Il se fonde pour cela sur une lettre où il est indiqué que Derby est « busy in penning comedies for the common players »[2]. Il considère que la vie de Derby correspond aux intérêts et croyance de Derby ; que ce dernier ayant eu une relation avec Mary Fitton, celle-ci ferait une bonne candidate pour être la Dark Lady des sonnets ; et qu'il semblait avoir de la sympathie pour le catholicisme et la France, ce que Lefranc considérait alors comme une caractéristique de Shakespeare ; le passage de Derby à la Cour de Navarre aurait marqué la rédaction de Love's Labour's Lost. Enfin, Lefranc pensait que le personnage de Falstaff était influencé par les œuvres de Rabelais, qui n'étaient alors pas disponibles en anglais[2].

Il présente Rabelais comme un athée, voire un anti-clérical[3], théorie controversée depuis les travaux de Lucien Febvre[4].

Il aura néanmoins contribué à former toute une génération d’historiens de la littérature du XVIe siècle, qui ont pour partie poursuivi ses travaux et appliqué ses méthodes.

Principales publications

Ouvrages

- Histoire de la ville de Noyon et de ses institutions jusqu'à la fin du XIIIe siècle (1887)

- La Jeunesse de Calvin (1888), prix Thiers de l'Académie française en 1889

- Histoire du Collège de France depuis ses origines jusqu'à la fin du premier Empire (1893), prix Thérouanne de l'Académie française

- Les Idées religieuses de Marguerite de Navarre d'après son œuvre poétique Les Marguerites et les Dernières poésies (1898)

- Les Navigations de Pantagruel, études sur la géographie rabelaisienne (1905)

- Les Lettres et les idées depuis la Renaissance (2 vol., 1910-1914)

- Sous le masque de William Shakespeare : William Stanley, VIe comte de Derby (2 vol., 1918)

- Hélène de Tournon. Celle qui mourut d’amour et l’Ophélie d’Hamlet, Saint-Félicien-en-Vivarais, Au pigeonnier,

(Wikisource)

(Wikisource) - La Vie quotidienne au temps de la Renaissance (1938)

- À la découverte de Shakespeare (2 vol., 1945)[5]

Éditions d'ouvrages

- Marguerite de Navarre : Les Dernières poésies (1896), prix Saintour de l'Académie française

- Jean Calvin : Institution de la religion chrestienne (en coll., 2 vol. 1911)

- François Rabelais : Œuvres (en coll., 5 vol. 1913-1931)

- André Chénier : Œuvres inédites (1914)

Distinctions

Sources

- François Michel, « Abel Lefranc », Bibliothèque de l'école des chartes, Société de l'École des chartes, no 112, , p. 316-320 (ISSN 0373-6237, lire en ligne)

- Marcel Bataillon, Charles Samaran, Raymond Lebègue, Michel François, Fernand Desonay et Christian Fouchet, Hommage à Abel Lefranc (1863-1963). Commémoration du centenaire de sa naissance, Paris, 1964, 44 p. (avec une bibliographie de ses travaux de 1936 à sa mort)

- Mélanges offerts à M. Abel Lefranc par ses élèves et ses amis, Paris, 1936 (avec une bibliographie de ses travaux jusqu’en 1936)

- Abel Lefranc, le Collège de France et l'EPHE, Yves Bruley (conférencier) () Collège de France. Consulté le .

Notes et références

- « https://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/POG/FRAN_POG_05/p-pjfg046o-d62r53bu7a74 »

- Georges Connes, The Shakespeare Mystery, Kessinger Publishing, 2003, p. 212-224

- Davis, Natalie Zemon. "Beyond Babel" in Davis & Hampton, "Rabelais and His Critics". Occasional Papers Series, University of California Press.

- Lucien Febvre, Le problème de l’incroyance au XVIe siècle. La religion de Rabelais, Paris, Albin Michel (L’évolution de l’humanité), 1942, 549 pages.

- Longue critique de l'ouvrage par Jacques Vallette in Les Lettres françaises no 96 du 22 février 1946, p. 4

Liens externes

- Ressources relatives à la recherche :

- Ressource relative à la littérature :

- Ressource relative aux militaires :

- Notice dans un dictionnaire ou une encyclopédie généraliste :