16e régiment d'infanterie coloniale

Le 16e régiment d'infanterie coloniale (16e RIC) est une unité de l'Armée française, affectée enExtrême-Orient de 1900 à 1946 puis recréée pendant la Guerre d'Algérie.

| 16e régiment d'infanterie coloniale | |

Insigne de 1954 du 16e RIC. | |

| Création | |

|---|---|

| Dissolution | |

| Pays | |

| Branche | Armée de terre, Troupes coloniales |

| Type | Régiment d'infanterie coloniale |

| Rôle | Infanterie |

| Garnison | Tianjin |

| Ancienne dénomination | 16e régiment d'infanterie de marine |

| Inscriptions sur l’emblème |

Cochinchine 1860 Tonkin 1883 Petchili 1900-1901 |

| Guerres | Révolte des Boxers Seconde Guerre mondiale Guerre d'Indochine Révolte des Boxers |

Création et différentes dénominations

- : Création du 16e régiment d'infanterie de marine, implanté en Chine et réorganisé en septembre à Tien-Tsin (Tianjin)

- : Renommé 16e régiment d'infanterie coloniale

- : Devient bataillon d'infanterie coloniale de Chine du nord

- : recréé sous le nom de 16e régiment mixte d’infanterie coloniale en Indochine

- : Disparait au combat

- : Création du bataillon de marche du 16e RIC en Indochine

- : Dissolution

- : Recréation du 16e régiment d'infanterie coloniale en Tunisie

- : Devient 16e régiment d'infanterie de marine, passe à deux bataillons

- : Devient 16e bataillon d'infanterie de marine

- : Devient 1re compagnie du 16e régiment d'infanterie de marine à Angoulème

- : Dissolution

Chefs de corps

Historique

Révolte des Boxers (1900)

Le régiment est créé le à trois bataillons[4] :

- Un bataillon formé avec les hommes valides des bataillons de Cochinchine et du Tonkin débarqués en juin.

- Deux bataillons arrivant de France.

Avec le 17e RIC (colonel Lalubin), le 18e RIC (colonel Comte) et 3 batteries d'artillerie coloniale de 80, le 16e fait partie en septembre 1900 de la 1re brigade du général Frey[5].

De 1900 à 1939

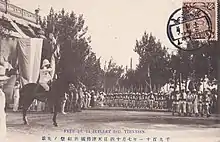

En à Tien-Tsin, remise du drapeau au 16e régiment d'infanterie de marine, renommé 16e régiment d'infanterie coloniale le [6]. Après la fin de l'insurrection au Petchili (actuel Hebei), il reste le seul régiment français en Chine, avec un bataillon à Shanghai[7].

En 1918, deux de ses compagnies forment un élément du bataillon colonial sibérien qui lutte contre les Bolcheviks en Sibérie[8].

Le 16e RIC fait partie du Corps d'occupation de Chine[9]. Le , il est dissous, devenant le bataillon d'infanterie coloniale de Chine du nord[6].

En Indochine

Le régiment est recréé en Indochine française le sous le nom de 16e régiment mixte d'infanterie coloniale. Il disparait au combat le , lors du coup de force japonais en Indochine[6]. Le bataillon Lepage parvient à se replier en Chine.

Il est brièvement recréé entre le et le , sous le nom de bataillon de marche du 16e régiment d'infanterie coloniale[6], à deux compagnies de montagnards Rhades et une compagnie d'infanterie, sous les ordres du commandant Lepage[10]. Il participe à la reconquête du Tonkin évacué par les Japonais[11].

Algérie

Le 16e RIC est reconstitué en 1954 pour entrer dans la composition de la 14e division d'Infanterie. Il compte un état-major, une compagnie de commandement régimentaire et trois bataillons. Il forme l'infanterie d'un des trois groupes mobiles de la division (le Groupe Mobile 214). Il s'installe dans le sud tunisien dès l'été 1954, au mois d'août.

Au cessez-le-feu du en Algérie, le 16e RIMa crée comme 91 autres régiments, les 114 unités de la Force Locale. Le 16e RIMa forme deux unités de la Force locale de l'ordre algérienne, la 421e UFL-UFO et la 422e UFL-UFO composé de 10 % de militaires métropolitains et de 90 % de militaires musulmans, qui pendant la période transitoire devaient être au service de l'exécutif provisoire algérien, jusqu'à l'indépendance de l'Algérie (accords d'Évian du ).

Traditions du 16e régiment d'infanterie coloniale

Insignes

Le régiment a porté deux insignes. Le premier, réalisé en 1936, montre un dragon bleu sur fond cloisonné. Le second, sorti en 1954, garde le symbole du dragon[12], entourant l'ancre de la Coloniale[13].

Drapeau du régiment

Il porte les inscriptions[14] :

Fêtes

- La fête des troupes de marine

- Elle est célébrée à l'occasion de l'anniversaire des combats de Bazeilles. Ce village qui a été 4 fois repris et abandonné sur ordres, les et le .

- Et au Nom de Dieu, vive la coloniale

- Les Marsouins et les Bigors ont pour saint patron Dieu lui-même. Ce cri de guerre termine les cérémonies intimes qui font partie de la vie des régiments.

Références

- Indochina Order of Battle, http://france1940.free.fr/vichy/ob_indo.html

- « Georges BACHETTA (2 septembre 1891 - 27 mars 1969) », sur Georges BACHETTA (2 septembre 1891 - 27 mars 1969) (consulté le )

- http://www.anocr34.fr/acces-membres/nos-decedes/177-eloge-et-biographie-du-col-christian-milhe-de-saint-victor

- (en) René Chartrand, French Naval & Colonial Troops 1872–1914, Bloomsbury Publishing, , 48 p. (ISBN 978-1-4728-2617-6, lire en ligne), p. 10

- Raymond Bourgerie et Pierre Lesoueff, La guerre des Boxers (1900-1901) : Tseu-Hi évite le pire, Economica, (ISBN 978-2-402-11053-2, lire en ligne), p. 172

- Henri Vaudable, Histoire des troupes de marine, à travers leurs insignes: Des origines à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, Service historique de l'armée de terre, (ISBN 978-2-86323-092-3, lire en ligne), p. 61

- Maurice Abadie, La défense des colonies: Résumé historique, Charles-Lavauzelle, (ISBN 978-2-402-22464-2, lire en ligne), p. 112

- Pascal Tran-Huu, « Le Bataillon colonial sibérien », sur www.revuemethode.org (consulté le )

- Jacques Guillermaz, Une vie pour la Chine, Robert Laffont, coll. « Pluriel », 1989.

- Service historique de l'Armée de terre, Les troupes de marine, Ministère de la défense nationale, (lire en ligne), p. 104

- Pierre Pellissier, Salan, Place des éditeurs, (ISBN 978-2-262-08667-1, lire en ligne), p. 84

- Pierre Lang, Le bestiaire de la Coloniale, (1re éd. 2013) (lire en ligne), p. 57

- Louis Hourcade, Au pied du djebel Sidi Driss: Algérie décembre 1956-juin 1958, Nouvelles Éditions latines, (ISBN 978-2-7233-2064-1, lire en ligne), p. 21

- Service historique de la Défense, Décision no 12350/SGA/DMPA/SHD/DAT du 14 septembre 2007