Œuf cosmique

L’œuf cosmique ou œuf du monde est un concept symbolique utilisé pour expliquer, selon de nombreuses cultures et civilisations, l'apparition du monde.

Dans les textes sanskrits

Des textes anciens en sanskrit évoquent un « cosmos en forme d'œuf ». Le mot sanskrit est Brahmanda (où Brahman signifie « cosmos » et anda signifie « œuf »). Certains Purana comme le Brahmanda Purana en parlent en détail.

Le Rig Veda (RV 10.121) utilise un nom similaire pour la source de l'univers : Hiranyagarbha, qui signifie littéralement le « fœtus doré » ou l'« utérus d'or » (ou « œuf » ou « matrice » d'or). Les Upanishads indiquent que le Hiranyagarbha flotta dans le vide pendant un certain temps puis se brisa en deux moitiés qui formèrent Dyaus Pitar (le Ciel) et Prithvi (la Terre). Ce récit existe dans presque toutes les cultures antiques.

Dans la mythologie chinoise

Dans le mythe de Pangu, créé par les moines taoïstes des centaines d'années après Lao Tseu, au début l'univers est un œuf. Un dieu nommé Pangu, né dans cet œuf le brise en deux moitiés : la partie supérieure devient le Ciel et la moitié inférieure devient la Terre. Quand le dieu grandit alors le Ciel et la Terre s'élargissent et se séparent encore plus. Finalement, Pangu meurt et son corps devient les différentes parties de la terre[1] - [2] - [3].

Dans la mythologie japonaise

Texte du Nihongi : « À l’origine lorsque le Ciel et la Terre n’étaient pas encore séparés, que le principe femelle et le principe mâle n’étaient pas divisés, le Chaos, semblable à un œuf, se forma en nuage, renfermant un germe. La partie pure et lumineuse s’évapora et forma le Ciel ; la partie lourde et trouble se coagula et forma la Terre. La combinaison des éléments purs et parfaits fut facile ; la coagulation des éléments lourds et troubles fut difficile. Aussi le Ciel fut-il accompli tout d’abord, et la Terre constituée plus tard. »

Dans la mythologie égyptienne

Selon le mythe de Ogdoade d'Hermopolis, la voie lactée a émergé des eaux sous la forme d'une colline. Ra était dans un œuf déposé sur ce monticule par un oiseau céleste. Dans une version antérieure de ce mythe, l'oiseau est une oie. Plus tard après l'apparition du culte de Thoth, l'œuf est présenté comme étant un cadeau donné par Thoth et déposé par un ibis, l'oiseau auquel Thot était associé.

Dans la mythologie finnoise

Dans la mythologie finnoise et dans le Kalevala[4] - [5], le monde est créé à partir des fragments d'un œuf déposé, par un canard plongeur, sur les genoux de la déesse de l'air Ilmatar.

Dans la mythologie pélasge (Grèce)

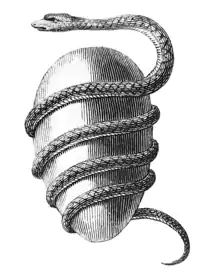

« Dans le mythe pélasge de la Création, la Grande Déesse primordiale, Eurynomé, commença par créer l’Océan sur lequel elle se mit à danser. Puis, avec le “Vent du Nord”, elle façonna le serpent Ophion, auquel elle s’unit. Ayant pris la forme d’une colombe (péléia), elle couva ensuite, sur les vagues de la mer, l’œuf qu’elle avait pondu. Ophion s’enroula sept fois autour de cet œuf qui, en se brisant, donna naissance à tout ce qui existe ; ce mythe évoque l’Œuf de Serpent, cher aux druides, et il renvoie aux représentations d’omphalos entouré par un reptile. »

Source: Raimonde Reznikov, Les Celtes et le Druidisme[6]

« On raconte qu’au commencement, tout était chaos, d’interminables volutes et spirales tournoyant sans cesse. De là surgit la divine Eurynomé, splendide dans sa nudité. Ne trouvant où poser ses pieds ni comment s’appuyer pour danser, elle créa le ciel et la mer. Ses mouvements formèrent le grand vent du nord, qu’elle pris contre elle et modela, donnant vie à un majestueux serpent nommé Ophion. A mesure qu’elle dansait, Eurynomé se faisait vive et sauvage, et plus elle dansait, plus Ophion la désirait. Il s’enroula autour d’elle et ils s’unirent. Eurynomé se transforma alors en colombe, afin de pondre l’Œuf Universel. »[7]

Le mythe rapporté ici est issu d'une version librement développée par Robert Graves (Les mythes grecs, I, 1a-b, Fayard 1967) à partir d'Apollonios de Rhodes (Argonautiques, I, 496-505) et de des commentaires de Jean Tzétzès à l'Alexandra de Lycophron (v.1191). Selon Apollonios de Rhodes:

[Orphée] chantait comment la terre, le ciel et la mer, autrefois confondus entre eux dans un ensemble unique, à la suite d'une funeste discorde, furent séparés et mis chacun en son lieu ; comment dans l'éther un emplacement fixé à jamais fut assigné aux astres et aux routes de la lune et du soleil ; comment les montagnes s'élevèrent et comment naquirent les fleuves sonores avec leurs Nymphes, ainsi que tous les animaux. Il chantait aussi comment à l'origine Ophion et l'Océanide Eurynomé étaient les maîtres de l'Olympe neigeux ; comment, vaincus par la force de leurs bras, ils cédèrent leur apanage, l'un à Cronos, l'autre à Rhéa, et tombèrent dans les flots de l'Océan. (traduction E. Delage, Belles Lettres, 1974)

Dans la théologie Orphique Éros est à l'origine de la création. Il nait de l'œuf cosmique issu de l'union de l'Éther et du Chaos. Prôtogonos/ Phanès est souvent assimilé à Eros

Hymne Orphique - parfum de prôtogonos [8]

J’invoque Prôtogonos aux deux sexes, grand, qui vagabonde dans l’Aithèr, sorti de l’Œuf, aux ailes d’or, ayant le mugissement du taureau, source des Bienheureux et des hommes mortels, mémorable, aux nombreuses orgies, inénarrable, caché, sonore, qui chassa de tous les yeux la noire nuée primitive, qui vole par le Kosmos sur des ailes propices, qui amène la brillante lumière, et que, pour cela, je nomme Phanès. Bienheureux, très-sage, aux diverses semences, descends, joyeux, vers les sacrifices des Orgiophantes!

Dans la mythologie kazhake

Dans la mythologie Kazakh un oiseau pond un œuf au sommet de l'arbre Bayterek (peuplier).

Dans la mythologie nauruane

Le mythe de la création sur l'île Nauru est le suivant : le ver Rigi parvient à séparer les deux valves d'un coquillage (bénitier) qui est équivalent à un oeuf. La valve supérieure devient le ciel et l'inférieure, la Terre.

Dans la mythologie maori

A l'origine Papatuanuku (la Mère Terre) et Rangi (le Père ciel) s'aiment tellement qu'ils ne forment qu'un. Il règne alors l'obscurité. Mais Tane Mahute parvient à la séparer, ce qui laissa entrer la lumière.

Dans la mythologie Kotoko (Tchad, Cameroun et Nigeria)

Pour les Kotokos « quatorze mondes tiennent sur la tête d’une gazelle posée sur une terre en équilibre sur un taureau dont les pattes baignent dans un lac. Le tout est contenu dans un œuf ».

Dans la cosmologie moderne

Durant les années 1930 à 1950, des scientifiques modernes ré-exploreront le concept dans une tentative de réconcilier l'Expansion de l'Univers observée par Edwin Hubble et prédite par Alexander Friedmann à partir des équations de la relativité générale d'Einstein et partant de la notion d'un univers éternellement vieux. Certains modèles cosmologiques actuels prennent pour hypothèse qu'il y a 13,7 milliards d'années la masse entière de l'univers était compressée en une singularité gravitationnelle, dite œuf cosmique[9], qui s'est étendue vers son état actuel par le Big Bang.

En 1927, Georges Lemaitre propose l'idée selon laquelle le cosmos a pour origine l’atome primitif.

À la fin des années 1940, Ralph Alpher, chercheur en cosmologie, propose le mot « ylem » pour nommer la substance primitive ayant existé entre le Big crunch de l'univers précédent et le Big bang de notre propre univers[10].

Notes et références

- Vincent Mespoulet, « Pangu 盘古 dans la cosmologie chinoise », (consulté le )

- « Pan Gu », Mythologica.fr (consulté le )

- Marc Kalinowski, Mythe, cosmogénèse et théogonie dans la Chine ancienne, vol. 36, Persée, année 1996 (lire en ligne), chap. 137, p. 41-60

- (fi) Elias Lönnrot, « La structure du Kalevala », (consulté le )

- (fi) Le Kalevala en version complète, Projet Runeberg, (lire en ligne)

- « Racines et Traditions en Pays d'Europe », sur racines.traditions.free.fr (consulté le )

- Dame-Fée, « Eurynomé et Ophion », sur Ecole des mystères de la Déesse, (consulté le )

- Hymne Orphique - parfum de prôtogonos Wikisource

- Jean Audouze, « Big bang et nucléosynthèse », Revue Générale Nucléaire, no 4, , p. 14–17 (ISSN 0335-5004, DOI 10.1051/rgn/20014014, lire en ligne, consulté le )

- The Cosmos -- Voyage Through the Universe, New York, Time-Life Books, , p. 75

Voir aussi

Bibliographie

- Anna‐Britta Hellborn, "The creation egg", Ethnos: Journal of Anthropology, 1, 1963, pp. 63-105.