Élections municipales de 1971 à Paris

Les élections municipales de 1971 à Paris se déroulent le et .

| ||||||||||||||

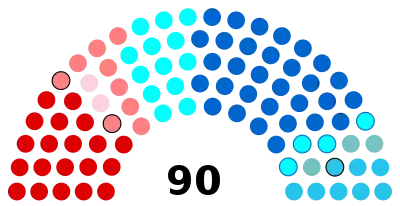

| Élections municipales de 1971 à Paris | ||||||||||||||

| 90 conseillers de Paris | ||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Les 14 et | ||||||||||||||

| Type d’élection | Élections municipales | |||||||||||||

| Participation | 56,2 % | |||||||||||||

| 2d tour | 56,24 % | |||||||||||||

| UDR | ||||||||||||||

| 43 % | ||||||||||||||

| 51,67 % | ||||||||||||||

| Sièges obtenus | 46 | |||||||||||||

| PCF | ||||||||||||||

| 28,48 % | ||||||||||||||

| 38,37 % | ||||||||||||||

| Sièges obtenus | 31 | |||||||||||||

| CD | ||||||||||||||

Paris pour tous les parisiens/Libertés de Paris

| ||||||||||||||

| 18,72 % | ||||||||||||||

| 9,94 % | ||||||||||||||

| Sièges obtenus | 13 | |||||||||||||

Ce sont les premières élections municipales dans la capitale depuis la réorganisation de la région parisienne entrée en vigueur en 1968.

La droite gaulliste menée par l'UDR remporte la majorité absolue lors du scrutin, confirmant son ancrage dans la capitale, face aux listes d'union de la gauche conduites par le PCF qui conservent leur élus dans les arrondissements du nord-est parisien.

Mode de scrutin

Depuis la réorganisation de la région parisienne dans les années 1960, le conseil municipal de Paris et le conseil général de la Seine sont remplacés par le Conseil de Paris, qui exerce à la fois les compétences d'un conseil municipal et celles d'un conseil général[1]. Celui-ci est mis en place au , avec pour conseillers de Paris les anciens conseillers élus lors des élections municipales de 1965.

Les 20 arrondissements de la capitale sont depuis 1965 divisés en 14 secteurs de vote. Les dix premiers arrondissements sont regroupés au sein de quatre secteurs, tandis que les dix derniers forment chacun un secteur distinct[2].

| Secteur | Arrondissements | Nombre de conseillers |

|---|---|---|

| 1 | 1er, 2e, 3e et 4e | 7 |

| 2 | 5e et 6e | 6 |

| 3 | 7e et 8e | 6 |

| 4 | 9e et 10e | 7 |

| 5 | 11e | 6 |

| 6 | 12e | 5 |

| 7 | 13e | 5 |

| 8 | 14e | 6 |

| 9 | 15e | 8 |

| 10 | 16e | 7 |

| 11 | 17e | 7 |

| 12 | 18e | 8 |

| 13 | 19e | 5 |

| 14 | 20e | 7 |

| Total | 90 | |

Le système électoral employé est le scrutin majoritaire, dans le cadre d'une désignation plurinominale à deux tours, avec listes bloquées[2].

Candidats

Un total de 76 listes avec 482 candidats se présentent lors du premier tour[2] - [3].

Disposant d'une solide implantation à Paris, le PCF mène de nouveau l'ensemble des listes d'union de la gauche dans tous les secteurs. Les communistes présentent 48 candidats sur toute la capitale, tandis que les socialistes en ont seulement 19. L'alliance sous le nom de l'Union démocratique comprend également le CIR qui dispose de 8 candidats, les radicaux de 6 et Objectif 72 de 3. Désavoués par leur parti pour avoir négocié des places sur les listes de la gauche, les radicaux soutenant l'Union démocratique s'organisent au sein de comités de gauche dans leur formation politique sous la direction de Serge Rot, ancien secrétaire général de la fédération de Paris du Parti radical[4]. Ces listes revendiquent notamment une démocratisation du statut de Paris avec des droits identiques à ceux des autres collectivités locales, l'élection de conseils d'arrondissements et s'engagent à écarter « toute compromission avec les forces représentatives du capitalisme »[5].

À droite, les listes de la majorité du Président Georges Pompidou, alliées aux centristes pendant la mandature précédente, visent la majorité absolue pour éviter un nouvel accord. De nombreuses personnalités gaullistes se présentent, dont 3 membres du gouvernement, Gabriel Kaspereit, André Fanton et Bernard Lafay[6], ainsi que 20 députés et 3 sénateurs. Afin de regagner le premier secteur, perdu en 1965 face à la gauche, une alliance est établie dès le premier tour avec Jean Legaret. En tout, 57 candidats sont issus de l'UDR, 13 des Républicains indépendants, 9 de Centre Démocratie et Progrès, 5 du Centre National des Indépendants et 3 de l'Union centriste de Paris et de la Seine dirigée par Bernard Lafay[2]. Dans deux secteurs ces listes sont opposées à des dissidents, dont Libérer Paris dans le deuxième secteur et Paris-Opposition dans le dixième secteur sous la direction de l'ancien ministre Paul Antier, qui s'oppose au changement de nom de la place de l'Étoile[3].

Les centristes, soutenus par le Centre démocrate, le Parti radical et le Centre républicain, se présentent sous l'étiquette Paris pour tous les parisiens dans douze des quatorze secteurs, et sous celle de Libertés de Paris dans le troisième et le dixième[2]. Toutefois, des listes centristes dissidentes sont également présentes, dans le douzième secteur sous le nom de l'Union centriste dirigée par Denise Petit-Moreau et dans le onzième secteur dans le cadre d'une liste nommée Gestion municipale menée par le conseiller sortant Pierre Devraigne[3].

Allié aux communistes et socialistes en 1965, le PSU choisit de s'allier avec l'extrême gauche en 1971 en raison de l'absence d'accord national avec le PCF. Le PSU forme ainsi des listes communes avec LO, avec le soutien de la LCR et l'AMR[2].

L'extrême droite, dont les listes sont constituées par le mouvement Ordre nouveau, est présente dans l'ensemble des secteurs[7]. Par ailleurs, une liste rassemblant des pacifistes se présente dans le deuxième secteur[3].

Listes

Résultats

Résultats globaux

| Liste | Premier tour | Second tour | Élus | |

|---|---|---|---|---|

| % | % | Conseil de Paris | ||

| UDR - FNRI - CDP - CNI - UC | 43 | 51,67 | 46 | |

| PCF - PS - CIR - Comités de gauche du parti radical - Objectif 72 | 28,48 | 38,37 | 31 | |

| CD - PR - CR | 18,72 | 9,94 | 13 | |

| PSU - LO - LCR - AMR | 6,30 | |||

| Extrême droite - ON | 2,57 | |||

| Divers | 0,62 | |||

| Total | 100 | 100 | 90 | |

| Abstention | 43,8 | 43,76 | ||

Résultats par secteur

| Secteur | Arrdts | Liste majoritaire | Tête de liste | Parti | |

|---|---|---|---|---|---|

| 1er | 1er, 2e, 3e et 4e | Paris-Majorité | Pierre-Charles Krieg | UDR | |

| 2e | 5e et 6e | Paris-Majorité | Pierre Bas | UDR | |

| 3e | 7e et 8e | Libertés de Paris | Édouard Frédéric-Dupont | CD | |

| 4e | 9e et 10e | Paris-Majorité | Gabriel Kaspereit | UDR | |

| 5e | 11e | Union démocratique | Maurice Berlemont | PCF | |

| 6e | 12e | Paris-Majorité | Charles Magaud | UDR | |

| 7e | 13e | Union démocratique | André Voguet | PCF | |

| 8e | 14e | Paris-Majorité | Christian de la Malène | UDR | |

| 9e | 15e | Paris-Majorité | Nicole de Hauteclocque | UDR | |

| 10e | 16e | Libertés de Paris | Pierre Lépine | CD | |

| 11e | 17e | Paris-Majorité | Bernard Lafay | UDR | |

| 12e | 18e | Union démocratique | Louis Baillot | PCF | |

| 13e | 19e | Union démocratique | André Sibaud | PCF | |

| 14e | 20e | Union démocratique | Jacques Risse | PCF | |

Conseil de Paris

- Union démocratique: 31 sièges

- PCF: 20 sièges

- CIR: 2 sièges

- Comités de gauche du parti radical: 2 sièges

- PS: 7 sièges Paris pour tous les parisiens/Libertés de Paris : 13 sièges

- Centristes: 13 sièges Paris-Majorité: 46 sièges

- UDR: 31 sièges

- CDP: 4 sièges

- Union du centre: 3 sièges

- CNI: 1 sièges

- FNRI: 7 sièges

Sources

- Philippe Nivet, Le Conseil municipal de Paris de 1944 à 1977, éditions de la Sorbonne, 1994.

Notes et références

- Loi no 64-707 du 10 juillet 1964, articles 3 et 4

- Philippe Nivet, « Chapitre V. Paris place forte du gaullisme (1965-1977) », dans Le Conseil municipal de Paris de 1944 à 1977, Éditions de la Sorbonne, coll. « Histoire de la France aux XIXe et XXe siècles », (ISBN 9782859448509, lire en ligne), p. 137-161

- « PARIS: soixante-seize listes », Le Monde.fr, (lire en ligne, consulté le )

- « Toutes les " têtes " des listes d'union démocratique à Paris sont communistes », Le Monde.fr, (lire en ligne, consulté le )

- « PARIS,, : communistes, socialistes et conventionnels présenteront des listes communes », Le Monde.fr, (lire en ligne, consulté le )

- « PARIS : la majorité est à la recherche de l'absolu », Le Monde.fr, (lire en ligne, consulté le )

- André Laurens, « PARIS : la majorité est en nette progression », Le Monde.fr, (lire en ligne, consulté le )