Église Saint-Mamet de Peyrusse-Grande

L'église Saint-Mamet de Peyrusse-Grande est un ancien prieuré clunisien situé sur la commune de Peyrusse-Grande dans le département du Gers en région Occitanie.

| Église Saint-Mamet | |

Façade et porche | |

| Présentation | |

|---|---|

| Culte | Catholique romain |

| Dédicataire | saint Mamet |

| Type | église paroissiale |

| Rattachement | Diocèse d'Auch |

| Début de la construction | XIe siècle |

| Fin des travaux | XIXe siècle |

| Style dominant | Architecture romane |

| Protection | |

| Géographie | |

| Pays | |

| Région | Occitanie |

| Département | Gers |

| Ville | Peyrusse-Grande |

| Coordonnées | 43° 37′ 57″ nord, 0° 12′ 51″ est |

Historique

La première citation de l'église se trouve dans une bulle de confirmation des possessions du prieuré clunisien de Saint-Orens d'Auch du pape Pascal II au prieur Roger de Montaut, en 1115.

L'existence de l'église avant 1060 est probable si on la relie à une citation du transport du buste de saint Mamet[2] à Nogaro pour une consécration solennelle à cette date.

La construction de ce prieuré correspond à l'époque où l'abbaye de Cluny organisait les chemins du pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle.

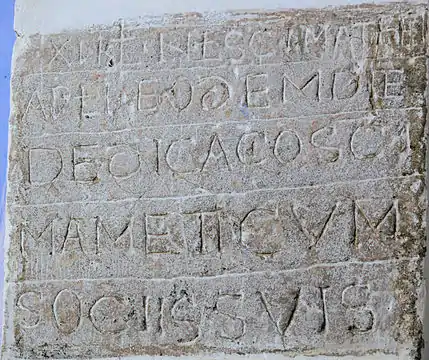

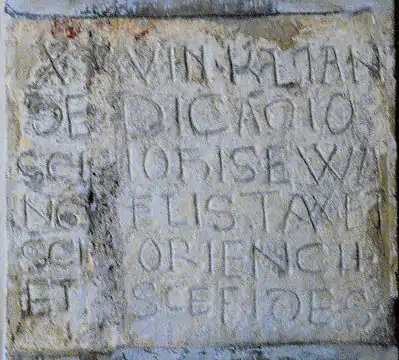

Deux inscriptions de dédicaces du chœur à saint Mamet, le , et de la chapelle méridionale à saint Jean l'Évangéliste, saint Orens et sainte Foy, le , dont les caractères utilisés sont d'une grande rareté ont amené Paul Deschamps à les rattacher à l'époque carolingienne ou au début du XIe siècle.

Dédicace du chœur[3] :

XI K(a)L(endas) N(ata)L(is) S(an)C(t)I MATHEI

AP(osto)LI EODEM DIE

DEDICACIO S(an)C(t)I

MAMETI CUM

SOCIIS SUIS

Dédicace de la chapelle méridionale[4] :

XVIII K(a)L(endas) IAN(uarii)

DEDICACIO

S(an)C(t)I IOH(ann)IS EWA

NGELISTA ET

S(an)C(t)I ORIENCII

ET S(an)C(t)E FIDES

(Bulletin de la Société archéologique du Gers, 1959)

Il n'existe pas d'autres documents permettant de retracer les origines de cette église. Son architecture peut cependant permettre de la dater en la comparant à des églises existantes mieux documentées.

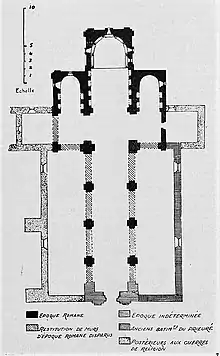

L'église du XIe siècle devait comprendre le chevet actuel avec son chœur et ses deux chapelles parallèles. Ceux-ci devaient se raccorder à un transept non saillant sur lequel arrivait la nef unique placée dans l'alignement du chœur et dont il ne subsiste plus aujourd'hui que les piliers.

Les murs romans de la nef ont été démolis quand il a été décidé de créer les collatéraux. L'architecture de ces bas-côtés permet d'établir que celui du Sud a été créé en reprenant des murs des bâtiments de l'ancien prieuré. Celui situé côté Nord a été construit après les guerres de religion, au XVIe siècle ou XVIIe siècle.

Le transept roman a été prolongé par une chapelle côté Nord et par la sacristie côté Sud. Un des contreforts de la chapelle septentrionale porte la date de 1759.

Le couvrement de la nef centrale a été refait en 1883 par une fausse voûte en plâtre pour remplacer un lambris. Le transept est couvert, au droit de chaque de chaque chapelle et du chœur, par trois coupoles ovoïdes datant de 1884 et remplaçant une charpente. Un courrier de l'archevêque d'Auch au préfet du Gers semble montrer que la chapelle septentrionale et la sacristie étaient couvertes chacune d'une coupole qui ont été démolies en 1885. Les collatéraux sont plafonnés.

L'église est classée au titre des monuments historiques en 1972[5].

Architecture

Ce qui a attiré les historiens de l'art, c'est le plan original du chevet de l'église. Il est en effet constitué de trois éléments totalement séparés- chœur et chapelles latérales échelonnées. Chacun de ces éléments est constitué d'une partie droite se terminant sur une abside semi-circulaire voûtée en cul-de-four et placé dans un massif rectangulaire.

Ce plan d'église cloisonné a une origine orientale et s'est diffusé en Occident pendant le Moyen Âge[6].

Les cul-de-four existants ont été refaits maladroitement. La voûte de l'abside du chœur ne pourrait dater que de 1850. Les fenêtres qui l'éclaire ont dû être faites à cette époque. En regardant le chevet, on s'aperçoit que les trois fenêtre originelles, aujourd'hui bouchées, sont plus basses. L'abside était donc plus écrasée qu'actuellement. Cela permettait d'avoir une chambre au-dessus du chœur une grande salle éclairée par trois fenêtres.

Massif rectangulaire du chœur de l'église.

Massif rectangulaire du chœur de l'église. La nef.

La nef. Plan de l'abside avec la position des fenêtres préromanes dans les contreforts plats et actuellement bouchées.

Plan de l'abside avec la position des fenêtres préromanes dans les contreforts plats et actuellement bouchées. Chœur avec abside.

Chœur avec abside. Chapelle saint Joseph.

Chapelle saint Joseph.

Ce plan particulier se retrouve dans des églises romanes comme l'église Saint-Pierre de Bougneau.

Les trois côtés du chevet rectangulaire du chœur sont animés par des contreforts plans reliés par des arcades en partie supérieure.

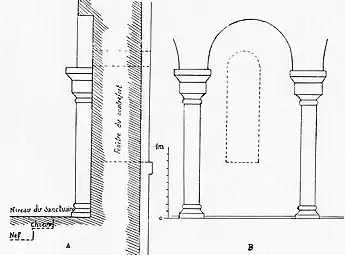

Les contreforts médians sont percés en partie basse par des fenêtres qui ont dû être bouchées quand la voûte de l'abside a été refaite. Cette particularité se retrouve dans des églises de l'ouest et du sud-ouest de la France.

Les décorations extérieure et intérieure du chœur sont elles aussi originales.

La décoration extérieure concerne l'encadrement des trois fenêtres. Elle est faite d'entrelacs ou de palmettes. Pour les archéologues, la décoration extérieure est archaïque et l'épigraphie des deux dédicaces présente des traits carolingiens devant les faire remonter à une période de transition qui va de la fin du IXe siècle à la fin du Xe siècle.

Position des fenêtres préromanes placées dans les contreforts plats, par rapport aux arcatures intérieures romanes : A- En coupe, B- En élévation intérieure

Position des fenêtres préromanes placées dans les contreforts plats, par rapport aux arcatures intérieures romanes : A- En coupe, B- En élévation intérieure Fenêtre d'axe

Fenêtre d'axe Fenêtre d’axe

Fenêtre d’axe Fenêtre latérale droite

Fenêtre latérale droite Fenêtre latérale gauche

Fenêtre latérale gauche

On peut retrouver ce type de motifs sur la fenêtre absidiale de l'église de Saint-Thomas-de-Conac ainsi que dans le Roussillon (par exemple à l'abbaye Sainte-Marie d'Arles-sur-Tech) et en Catalogne.

La réalisation de ces décorations a été posible grâce à une technique particulière appelée taille en gouttière par Georges Gaillard.

Les décorations intérieures concernent les chapiteaux de l'abside. On retrouve la même utilisation de motifs géométriques répétés sur le tailloir chanfreiné rectangulaire, la corbeille au-dessus de l'astragale circulaire sur une colonne cylindrique adossée.

Chapiteau de l'abside

Chapiteau de l'abside Chapiteau de l'abside

Chapiteau de l'abside Chapiteau de l'abside

Chapiteau de l'abside Chapiteau de l'abside

Chapiteau de l'abside

Marcel Durliat reprend dans son analyse du monument celle proposée par Louis Grodecki pour l'église de Bernay en rapprochant ces chapiteaux de ceux qu'il est possible de trouver en Italie ou en Espagne à l'époque pré-romane. On voit ce type de chapiteau se diffuser dans le Languedoc, l'Auvergne et le Rouergue dans la seconde moitié du XIe siècle. Les colombes affrontées s'abreuvant dans un vase se trouvant sur un chapiteau reprend un thème paléochrétien et préroman.

Le chevet et les absides de Peyrusse-Grande ne se rattachent pas à une tradition locale mais à des recherches artistiques et techniques qui se diffusent en Europe Occidentale probablement grâce aux déplacements des artistes. Certaines proximités stylistiques entre les églises de Bougneau, Saint-Thomas-de-Conac et Peyrusse-Grande peut aussi s'expliquer qu'elles étaient rattachées toutes les trois de l'ordre de Cluny.

Abside, XIe s.

Abside, XIe s. Vaisseau central vers le portail

Vaisseau central vers le portail Vaisseau central et collatéral gauche

Vaisseau central et collatéral gauche Vue d'ensemble

Vue d'ensemble

Les autres parties de l'édifice sont plus récentes et présentent moins d'intérêt.

Mobilier

Plusieurs objets (tableaux, reliquaire) sont référencer dans la base Palissy (voir les notices liées)[5].

Notes et références

- « Classement de l'église Saint-Mamet », notice no PA00094891, base Mérimée, ministère français de la Culture. Consulté le 24 septembre 2010

- Saint Mamet, diacre, est un des saints qui est lié à l'évangélisation de l'Auvergne avec saint Mary, prêtre, disciples de saint Austremoine, premier apôtre, aux IIIe-IVe siècles. Mary, ou Marius, Mamet et Flour, ou Florus, sont les évangélisateurs de la Haute-Auvergne, Mary et Mamet seraient les deux premiers. Mary a prêché dans la vallée de l'Allagnon. Mamet a prêché près d'Aurillac. Flour a prêché près de la ville qui a pris son nom. Saint Mamet était invoqué contre les maux de poitrine.

- Adrien Lavergne, « Les plus anciennes inscriptions chrétiennes du diocèse d'Auch », Revue de Gascogne, t. XXII, , p. 261-263 (lire en ligne)

- Adrien Lavergne, « Une inscription nouvellement découverte à Peyrusse-Grande », Revue de Gascogne, t. XXXVI, , p. 118-119 (lire en ligne)

- « Eglise Saint-Mamet », sur www.pop.culture.gouv.fr (consulté le )

- Jurgis Baltrusaitis, L'Église cloisonnée en Orient et en Occident, Paris, Les éditions d'art et d'histoire, , p. 80-81, compte-rendu par Louis Bréhier, Journal des savants, 1945, p. 92-94 (lire en ligne) et Marcel Aubert, Syria, 1942, t. 23, no 3-4, p. 271-273 (lire en ligne)

Voir aussi

Bibliographie

Par ordre chronologique de publication :

- Marcel Durliat, « L'église de Peyrusse-Grande », dans Gascogne Gersoise. Fédération historique du Sud-ouest. Fédération des sociétés académiques et savantes Languedoc-Pyrénées-Gascogne. Actes des XIIe et XVe congrès d'études régionales tenus à Lectoure les 1, 2 et 3 mai 1959, Auch, Société archéologique du Gers, (lire en ligne), p. 95-105

- Henri Polge, Dictionnaire des églises de France, Belgique, Luxembourg, Suisse. Pyrénées, Gascogne (Tome III-A) - pp. 105-106 - Robert Laffont - Paris, 1967

- Marcel Durliat, « L'église de Peyrusse-Grande », dans Congrès archéologique de France. 128e session. Gascogne. 1970, Paris, Société française d'archéologie, (lire en ligne), p. 43-54

- F. Crouzel, « L'église de Peyrusse-Grande », Bulletin de la Société archéologique, historique littéraire & scientifique du Gers, 2e trimestre 1986, 87e année, p. 133-140 (lire en ligne)

- Abbé Jean Cabanot, Gascogne romane, pp. 47-53, Éditions Zodiaque (collection la nuit des temps no 50), La Pierre-qui-Vire, 1992 (ISBN 2-7369-0189-4)