Église Notre-Dame de Lampaul-Guimiliau

L'église Notre-Dame est une église catholique située à Lampaul-Guimiliau (Finistère)[1].

Église Notre-Dame de Lampaul-Guimiliau

Vue de l'église Notre-Dame et de son enclos paroissial. À droite, l'arc de triomphe qui sépare la vie profane de l'espace religieux. À gauche, le clocher, tronqué en 1809 par la foudre qui l'a amputé de 18 mètres.

| Type | |

|---|---|

| Diocèse | |

| Construction |

XVIe siècle, XVIIe siècle |

| Religion | |

| Propriétaire |

Commune |

| Patrimonialité |

| Pays | |

|---|---|

| Région | |

| Département | |

| Commune | |

| Adresse |

Place de l'Église |

| Coordonnées |

48° 29′ 35″ N, 4° 02′ 25″ O |

|---|

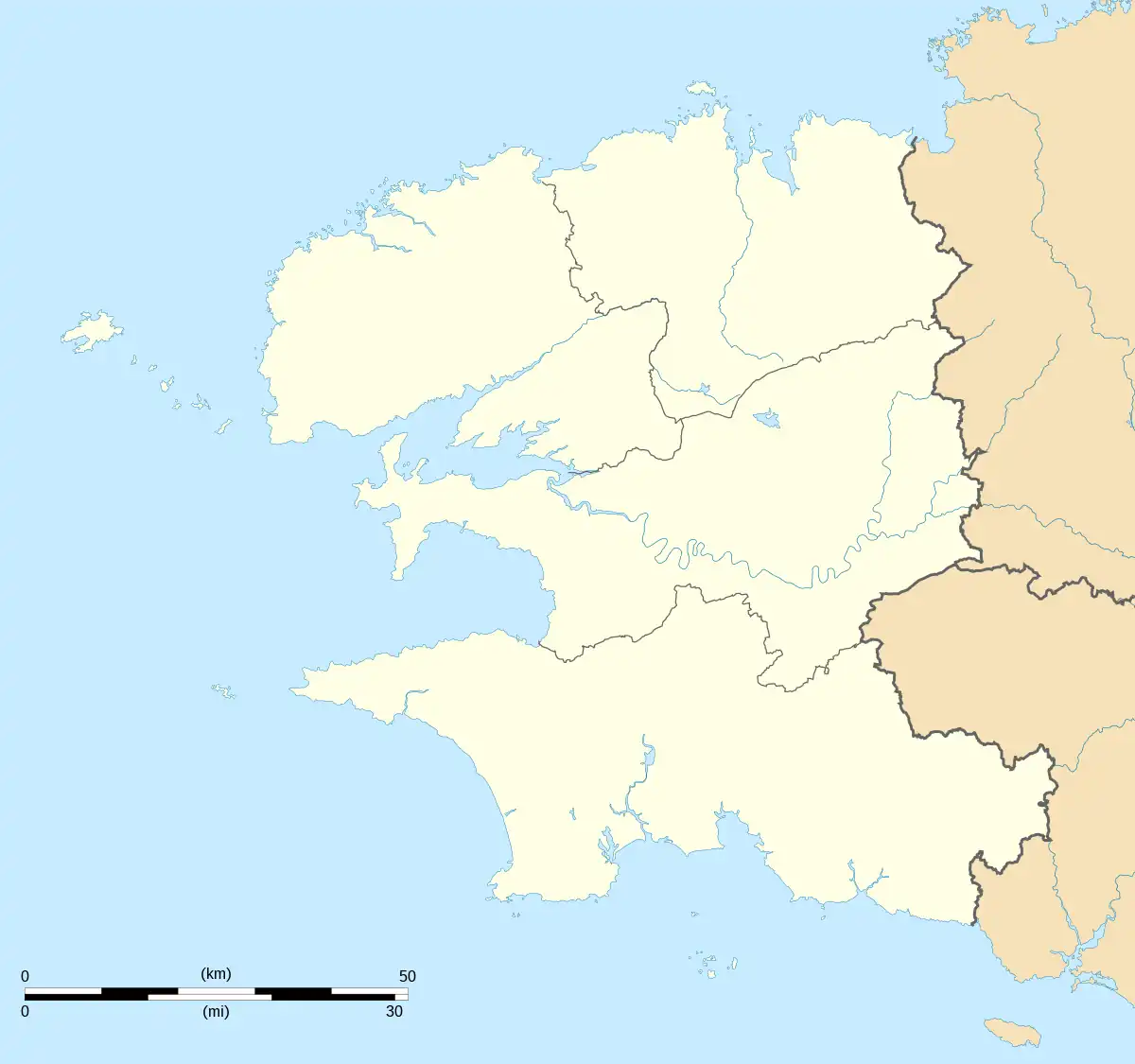

Localisation sur la carte de France

|

Localisation sur la carte du Finistère

|

Localisation

L'église est située dans le département français du Finistère, sur la commune de Lampaul-Guimiliau.

Historique

L'église Notre-Dame est construite aux XVIe et XVIIe siècles.

En 1809, le clocher, d'une taille comparable à celui de la chapelle Notre-Dame du Kreisker à Saint-Pol-de-Léon, est tronqué par la foudre.

En 1875, la charpente est intégralement remplacée par des éléments modernes, à l'exception de la poutre de gloire.

L'édifice est classé au titre des monuments historiques en 1910 ; l'enclos paroissial, composé d'un arc de triomphe, d'une croix et d'une chapelle funéraire, l'est en 1914[1].

L'extérieur de l'église

Le calvaire sur la porte triomphale.

Le calvaire sur la porte triomphale. La porte de l'église Notre-Dame.

La porte de l'église Notre-Dame. Porche : six apôtres (côté gauche).

Porche : six apôtres (côté gauche). Porche : six apôtres (côté droit).

Porche : six apôtres (côté droit).

L'intérieur de l'église

- La Mise au tombeau (XVIIe siècle) a été sculptée dans du tuffeau par Antoine Chavagnac, sculpteur de la Marine à Brest. On remarque l'émotion gravement exprimée sur les visages de Marie et Jean devant le Christ mort, mais qui semble étrangement vivant ;

- La poutre de gloire, datée du XVIe siècle, est également classée au titre des monuments historiques en 1910[2]. Elle sépare la nef du chœur et porte une Crucifixion expressive ; côté nef, des anges recueillent le sang du Christ et les scènes de la Passion y sont représentées ; côté chœur, les Sybilles, prêtresses d'Apollon, encadrent le groupe de l'Annonciation ;

- Les autels de la Passion, de saint Jean-Baptiste, de sainte Marguerite et de saint Laurent ;

- L'autel de la Passion « est d'une grande richesse, formant un merveilleux ensemble, encadrant un fouillis éblouissant d'ors et de personnages. Quatre colonnes torses sculptées accouplées deux à deux soutiennent un riche entablement qui se brise en fronton, couvert de statues. Au centre le Fils de Dieu ressuscité s'élance triomphant vers le ciel. À droite et à gauche sont prosternés des anges adorateurs, flanqués d'anges joueurs de viole »[3] ;

- L'autel de saint Jean-Baptiste est aussi remarquable ;

- Le bénitier en kersanton est formé d'une cuve ciselée où deux diables plongent à moitié dans l'eau bénite et se tordent dans des convulsions ;

- La chaire à prêcher (1760) ;

- Le baptistère et son baldaquin (voir: Fonts baptismaux de Lampaul-Guimiliau) ;

- La Naissance de la Vierge, tableau du XVIIe siècle, saint Joachim complimente sainte Anne, pendant que les sages-femmes baignent Marie ;

- La sacristie présente de curieuses boiseries ;

- Le vitrail de la maîtresse-vitre date du XVIe siècle, mais les différents éléments qui la compose sont disparates, provenant de diverses fenêtres, en raison des destructions lors de la Révolution française ;

- Les bannières (1658), parmi les plus belles et les plus anciennes de Bretagne, sont un don de la confrérie du Saint-Sacrement. L'une d'elles représente saint Miliau en prince de Cornouaille. Parmi les plus récentes, Sainte Anne et Un Calvaire (1992) sont de Pierre Toulhoat.

La Poutre de gloire séparant la nef du chœur (XVIe siècle).

La Poutre de gloire séparant la nef du chœur (XVIe siècle). Le baptistère et son baldaquin.

Le baptistère et son baldaquin.

Détail d'un retable.

Détail d'un retable. Statue de saint Miliau.

Statue de saint Miliau.

Colonne torsadée, détail.

Colonne torsadée, détail. Colonne torsadée, détail.

Colonne torsadée, détail.

Notes et références

- « Église Notre-Dame et abords », notice no PA00090020, base Mérimée, ministère français de la Culture

- Notice no PM29000394, base Palissy, ministère français de la Culture

- A. de Lorme, « Le village, l'église et l'ossuaire de Lampaul-Guimiliau », in Bulletin de la Société académique de Brest, 1905, p. 24 (en ligne).

Annexes

Articles connexes

Liens externes

- Ressources relatives à la religion :

- Ressources relatives à l'architecture :

Cet article est issu de wikipedia. Text licence: CC BY-SA 4.0, Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.