École du circuit

Circuit économique L’école du circuit (ou « circuit monétaire ») est une école de pensée économique. A mi-chemin entre le marxisme économique et le post-keynésianisme, l'école du circuit fait de la monnaie son sujet d'étude centrale.

L'école se base sa théorie à partir de deux ouvrages clefs de Keynes, la Théorie Générale (1936) et surtout le Traité sur la monnaie (1930). Elle reprend et augmente la notion de demande effective et d'anticipations. Elle souligne l'importance du temps en économie, qui justifie l'appellation de « circuit dynamique ». Il s'agit d'une des rares écoles de pensée européennes, dont les représentants sont Frédéric Poulon, Alain Parguez, Bernard Vallageas et Bernard Schmitt (en), et, en Italie Augusto Graziani.

Contrairement à l'école néoclassique qui voit la monnaie comme un élément n'ayant aucun effet sur la production (comme un simple intermédiaire des échanges ou un « voile »)[1], la théorie du circuit établit son analyse sur la thèse de la monnaie endogène. La monnaie tient une place centrale pour au moins quatre raisons: elle est la base de la production et de son niveau, elle modifie les structures économiques et les comportements des agents, elle donne un nouveau sens au concept d'équilibre et de répartition des revenus, et elle est enfin le cœur des crises économiques capitalistes (héritage marxiste).

Fondement de la théorie du Circuit

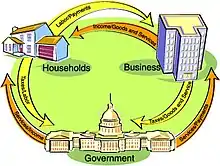

La théorie du circuit retrace la création et la circulation de la monnaie, elle est le cœur d'une économie monétaire: le pôle Banque prête aux pôles Ménage et Entreprise, et ces derniers consomment ou produisent. On peut étendre cette vision en économie ouverte avec le Reste du Monde, et avec la présence étatique via le pôle Administration.

Une économie hiérarchisée

Ici, l'état n'est pas l'agent économique principal des économies capitalistes. Le courant du circuit met en lumière trois pôles principaux, qui se hiérarchisent via leurs flux et leurs fonctions. La construction de ce circuit se base, pour chaque pôle, sur l'égalité comptable emplois=ressources.

Les pôles

La monnaie circule entre trois et cinq pôles (ou fonctions). Il y en a trois principaux : le pôle Financier (fonction de financement), le pôle Entreprise (fonction de production), le pôle Ménage (fonction de dépense). Les deux autres, Administration et Reste du Monde, sont utilisés pour analyser soit les conséquences des politiques budgétaires, soit pour analyser les relations avec l'extérieur. Dans la représentation du circuit, les pôles représentent non pas des institutions physiques, mais bien des fonctions. Ainsi, l'État, à la fois producteur, consommateur et acteur sur le marché financier, est-il présent de manière implicite dans l'ensemble du circuit.

- La fonction financière, notée B (comme banque), regroupe l'ensemble des agents ayant pour fonction de proposer des financements aux agents souhaitant investir. Ce pôle permet aussi de collecter l'épargne des agents à capacité de financement. Ce pôle propose des financements directs et indirects.

- La fonction de production, notée E (comme entreprise), se définit par l'achat de moyens de production, en vue de produire un bien (ou un service), pour le vendre. Cette fonction est donc remplie pleinement par les entreprises.

- La fonction de dépense, notée M (comme ménage), consiste à dépenser une partie du revenu (contrepartie de la participation à la fonction de production). Les ménages sont donc la partie la plus importante de cette fonction.

- Le pôle Administration, noté A, schématise la fonction de l'État dans l'économie. Il emprunte, il investit, distribue des revenus et lève des impôts. Cette fonction spécifique ne peut pas être représentée dans un circuit à trois pôles.

- Le pôle Reste du Monde, noté RdM, représente la fonction d'échange avec l'international. Il est utilisé pour mettre en valeur entre autres les effets de la concurrence extérieure sur l'économie nationale, et de façon plus générale, comment l'économie nationale réagit avec l'extérieur.

Les flux

Chaque fonction possède des flux qui leur est propre. Le circuit étant fermé[2], il a un point de départ et une fin.

Circuit à trois pôles

- Le premier flux du circuit est le flux de financement, noté F. Il émane du pôle financier (B), et se dirige vers le pôle entreprise. Ce flux est constitué de l'ensemble des crédits, mais aussi des flux de financements directs (obligations, actions). Ce flux est un financement net des remboursements.

- Les entreprises (E) vont répartir ce financement en dépenses d'investissement (flux I), de consommation de capital fixe, de consommation intermédiaire (flux U, matérialisant ce que Keynes appelait le coût d'usage de la production[3]), et en paiement des revenus accordés aux ménages (le flux de salaire W et le flux de dividendes P, agrégés dans le flux de revenu Y). Le flux I et le flux U ne sortent pas du pôle entreprise. Le flux Y (Y=W+P) se dirige vers le pôle ménage (M).

- Les ménages (M) perçoivent donc un salaire en échange de leur participation à la production (salaire et dividende). Ce flux, Y, émane des entreprises. Ils utilisent leur revenu en deux flux, la consommation (C) et l'épargne (S pour saving). La consommation C est un flux se dirigeant vers le pôle E, alors que l'épargne S, résiduelle au sens de Keynes, se dirige vers le pôle B. L'épargne clôt donc ce circuit.

Circuit à cinq pôles

En rajoutant le pôle Administration (A) et Reste du Monde (RdM), de nouveaux flux viennent se rajouter aux flux précédents.

- Le pôle Administration emprunte de l'argent (D), investit (J), prélève des impôts et taxes (T), et payent des salaires (Z). Le flux D part du pôle B vers le pôle A. Il peut représenter par exemple l'émission de bons du Trésor. Ensuite, comme pour le pôle E, l'État investit ce financement. Du pôle A émane donc un flux J, allant vers le pôle E. Les impôts, par simplification, émanent tous des ménages, et sont récupérés par A. Ensuite, A verse des salaires (Z) aux ménages. Ce pôle ne modifie pas l'agencement du circuit. Il permet de mettre en évidence les conséquences des politiques économiques (investissements publics, modification du taux d'imposition).

- Le pôle Reste du Monde échange avec l'économie nationale, via les exportations (X) et les importations (H). Les exportations, représentant des flux monétaires entrants, sont dirigés vers le pôle E, alors que les importations émanent de E et vont vers le RdM. Le solde commercial X-H, représente une créance ou une dette vis-à-vis de l'extérieur. On note L le flux X-H. S'il est positif (plus d'exportations que d'importations), ce flux est donc une créance, il émane du pôle B, alors que s'il est négatif (une dette pour l'économie nationale), il émane de RdM, et se dirige vers le pôle B. Cette double fonction (consommation/production et financement du pôle financier) a été reprise pour expliquer les déficits jumeaux aux États-Unis.

Les égalités comptables

Chaque pôle du circuit peut-être représenté par un tableau emplois-ressources. Chaque pôle doit alors être équilibré. On a donc ces égalités comptables :

- Pôle B :

- Circuit à trois pôles : S=F

- Circuit à cinq pôle : S=F+D+L ou S+L=D+F (selon que le solde commercial soit excédentaire ou déficitaire)

- Pôle E :

- Circuit à trois pôles : U+I+Y=U+I+C+F

- Circuit à cinq pôle : U+I+Y+H=U+I+J+C+X+F

- Pôle M :

- Circuit à trois pôles : C+S=Y

- Circuit à cinq pôle : C+S+T=Y+Z

- Pôle A : Z+J=T+D

- Pôle RdM : X=H+L ou X+L=H (selon que le solde commercial soit excédentaire ou déficitaire)

Le circuit monétaire et le motif de finance

La représentation consiste à décrire le flux monétaire partant des banques et se dirigeant vers les entreprises, puis de ces dernières vers les ménages et son reflux vers les banques. Le motif de finance prend, dans la théorie du circuit, une importance capitale. L'investissement, qui crée le revenu, donc l'épargne, ne peut se réaliser que si un montant suffisant de monnaie est mis à la disposition des producteurs de biens capitaux par le système bancaire. Il en est donc de même par la suite pour les producteurs de biens de consommation. La séquence des flux dans une économie monétaire est donc:

Finance (crédits) → Investissement → Revenu → Consommation (épargne)

La conséquence de cet enchaînement est que l'école conclut à l'endogénéité de la monnaie : la monnaie provient du crédit, qui est sollicité par les entreprises pour répondre à leurs besoins de liquidités ; ainsi, la monnaie est le résultat d'un flux de revenus de dépenses provenant de la production anticipée par les entrepreneurs. L'école soutient par conséquent le principe du reflux, selon lequel la monnaie en excédent dans le système économique est détruit par le remboursement des dettes contractées auprès des banques.

La crise des économies capitalistes

Là où les post-keynésiens parlent "d'instabilité des économies capitalistes", les circuitistes emploient le terme de crise. Il y a une condition d'apparition de la crise. Lorsque cette condition est remplie, la crise se manifeste principalement par la récession et le chômage ainsi que l'inflation.

La condition de crise

La condition d'équilibre dégagée antérieurement (positivité du profit ou I - F > 0) signifiait que les entreprises pouvaient rembourser leurs crédits F à l'aide de l'épargne existante. Mais si I - F < 0, c'est-à-dire lorsqu'il y a thésaurisation par les ménages, les firmes ne peuvent plus rembourser qu'une partie de leurs dettes; pour éviter que ces dernières ne s'accumulent nombre d'entreprises, en commençant par les petites, vont réduire leur investissement puis connaître des difficultés et être acculés à la cessation d'activité ; ce phénomène peut se propager des PME sous-traitantes aux grandes entreprises donneuses d'ordre et "contaminer" ces dernières. La condition de crises est donc l'inégalité I - F < 0.

Renouvellement de crédit

Les entreprises peuvent se voir refuser le renouvellement de leurs crédits par les banques. Elles ne réaliseront donc pas leurs anticipations de production, la demande effective sera donc moindre, le déséquilibre se fera ressentir sur le marché des biens et services puis sur le marché du travail: le chômage involontaire Keynésien se développe. D'autre part, les entreprises en état de faillite seront des proies faciles pour les repreneurs (agents ayant fortement thésaurisé). Ce qui conduit à une restructuration et à un mouvement de concentration, entrainant des licenciements qui accentuent la tendance du chômage involontaire.

L'inflation

L'inflation peut représenter une porte de sortie de la crise pour les entreprises. En effet, l'inflation diminue les coûts salariaux, ainsi que la valeur des crédits sur le long terme. Néanmoins, il y a une limite négative: on peut tomber dans une spirale inflationniste, à la hausse des profits suscitée par la baisse des coûts salariaux et à la concentration des entreprises (économies d'échelle), les salariés obtiennent à la période suivante une hausse des salaires équivalente à celle des prix, ce qui va accroitre les coûts, et donc provoquer une hausse des prix, et ainsi de suite.

Bibliographie

- Jean-Gabriel Bliek et Alain Parguez, Le plein emploi ou le chaos, ed. économica.

- Augusto Graziani, The Monetary Theory of Production, Cambridge University Press.

- Frédéric Poulon. Chapitres 2, 3, 4 et 10 dans "Économie Générale". Paris : Dunod, 7èd.

- Frédéric Poulon. "La pensée économique de Keynes". Paris : Dunod, 3èd.

Notes et références

- L'idée est ancienne et commune à l'école classique et à l'école néoclassique, avec en particulier les travaux de Jean-Baptiste Say

- Il faut entendre par circuit fermé le fait que la monnaie a un point de départ et un d'arrivée. À ne pas confondre avec l'économie fermée. En effet, l'école du circuit proposant l'inclusion d'un pôle "Reste du Monde", l'économie n'est pas nécessairement fermée.

- Frédéric Poulon, Economie Générale, p.70. Paris : Dunod, 6e édition.