Zofloya, ou le Maure

Zofloya, ou le Maure (Zofloya; or, The Moor) est le second roman de Charlotte Dacre, publié en 1806, sous le nom de « Rosa Matilda[1]. »

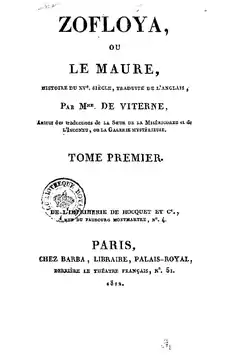

| Zofloya, ou le Maure Histoire du XVe siècle | |

Page de titre du t. 1er de l’édition princeps | |

| Auteur | Charlotte Dacre |

|---|---|

| Pays | Angleterre |

| Genre | roman gothique |

| Version originale | |

| Langue | anglais |

| Titre | Zofloya; or, The Moor |

| Lieu de parution | A Romance of the Fifteenth Century |

| Date de parution | 1806 |

| Version française | |

| Traducteur | Mme de Viterne |

| Éditeur | Jean-Nicolas Barba |

| Lieu de parution | Paris |

| Date de parution | 1812 |

Critique et caractéristiques

Ce roman gothique a dû faire, à sa publication, face à de vives critiques : tantôt qualifié de scandaleux et d’immoral, tantôt qualifié de simple imitation du Moine[2].

Même si la comparaison, comme tendrait à la prouver le choix de son pseudonyme[3], avec le Moine est indubitable, Zofloya ne peut en revanche pas être relégué au rang des nombreuses imitations ou parodies médiocres de son modèle.

En trois volumes (quatre pour l’édition française), Rosa Matilda réussit à entremêler les récits de différents protagonistes et à les faire converger vers un seul et même personnage : Victoria[4].

Charlotte Dacre réunit dans son roman tous les ingrédients du genre gothique : jalousie, vengeance, désir, corruption, perversion, cachot, visions nocturnes, victimes innocentes, meurtre, poison, bandits, etc.

Si Zofloya dérange la critique de 1806, c’est en partie parce que Dacre y présente une femme nouvelle, en opposition avec les codes de l’époque. L’auteur y renverse ou inverse – et peut-être même dépasse – les règles et les modèles du genre, en mettant pour la toute première fois en scène un personnage féminin fort et mauvais, qui exprime et assume ses désirs sexuels[5].

Remise en cause du rôle de la femme au début du XIXe siècle

Lorsque Lewis a écrit le Moine, il a suscité la réprobation, mais on pouvait concevoir qu’un homme puisse écrire ce genre de chose infernal, mais le crime de Dacre était plus grand parce qu’il était inconcevable qu'une femme puisse même imaginer de telles horreurs et un langage aussi voluptueux[3].

Des femmes au caractère bien trempé apparaissent tout au long du récit. Or, ces personnages féminins semblent renvoyer une image de la femme totalement différente de celle du stéréotype féminin d'usage dans le roman gothique. Dacre confère à ces personnages féminins, et plus spécifiquement à Victoria, Laurina, et Magalina Strozzi, un pouvoir et une capacité d'agir qui ne se rencontre guère dans d'autres romans gothiques. Elle donne à ses personnages la capacité d’user de violence, ce qui, dans ces romans, avait été un attribut essentiellement masculin, pour y assouvir leurs fantasmes et leurs désirs[6].

Dacre se sert de la violence pour aller à l'encontre de l'opposition traditionnelle entre l'homme et la femme, en mettant en lumière ses personnages féminins, qui prennent leur destin en main au lieu de souffrir en silence, comme le font tant d'autres personnages féminins des romans gothiques[7]. Au lieu de les mettre en scène sous les traits de femmes pusillanimes et velléitaires, Dacre dote Victoria, Laurina et Megalina d'un sentiment de puissance exacerbé, imposant leur volonté par tous les moyens à leur disposition pour parvenir à leurs fins, y compris en recourant au meurtre[8].

Ce roman est connu pour ses personnages féminins qui s’écartent du modèle de vertueuse féminité habituel à l'orée du XIXe siècle. La forte personnalité de Victoria et de sa mère Laurina transgressent de diverses manières, qui semblaient alors inconvenantes. De ce fait, la critique a considéré que ce roman s'écartait du roman gothique classique, pour le caractériser comme appartenant au courant dit Female Gothic. « Le roman de Dacre constitue une œuvre singulière et complexe de Female Gothic, élaborée de façon stratégique, qui parle à son époque en remettant en question divers points de vue bien établis sur la nature des femmes et leurs rôles[3]. »

Le fait que Dacre se soit dissimulée derrière un pseudonyme lui permet de se distancer de l’accusation d’écrire des textes considérés offensants, sournois et inappropriés pour le XIXe siècle[3].

Défi des rôles sociétaux par les personnages féminins

Les critiques soutiennent que les personnages féminins de Dacre défient les rôles standard à travers :

1. la manipulation des hommes

2. le rejet catégorique de la sensibilité[9]

3. l’exploration du voyeurisme sexuel[9]

4. le contrôle des relations

Manipulation de Berenza par Victoria

« Son plan défini, elle y est entrée petit à petit : ses yeux, qui n'étaient plus animés d'une belle et sauvage animation, avaient appris à languir ou à fixer le sol avec un air méditatif pendant des heures… elle a cessé d’animer la conversation ; elle est devenue silencieuse, silencieuse en apparence et plongée dans ses pensées. »

Voyeurisme sexuel de Megalena

« Bien qu'il se soit ainsi inconsciemment reposé, une chance féminine de se promener près de la tache. Elle avait quitté sa maison pour jouir plus librement de la fraicheur du soir et se promener au bord du lac ; le jeune Leonardo, cependant, retint son attention et elle s'approcha doucement pour le contempler - ses mains étaient jointes sur sa tête et sur ses joues, où la main de la santé avait planté son nez brun rougeâtre, les gemmes nacrées de ses larmes étaient encore pendues - ses cheveux auburn arboraient des boucles autour du front et des tempes, agités par la brise qui passait – ses lèvres en vermeil étaient ouvertes et révélaient ses dents polies – sa poitrine, qu'il découvrit pour laisser entrer l'air rafraîchissant, resta dévoilée et contrastée par sa blancheur enneigée la teinte animée de son teint. »

Domination de la relation par Megalena

« Avec un regard où figurait la rage la plus noire, la vengeance la plus profonde et le plus amer mépris, elle continua de les contempler sans faire un pas ; puis, s'approchant résolument et délibérément de Leonardo, elle le saisit par le bras. Son pouvoir sur son âme était tellement intact, de même que la terreur, une terreur perdue qu'il sentait involontairement alors qu'il s'effondrait sous le regard puissant de son œil, qu'il n'avait aucun pouvoir pour résister à l'action décisive de son action. »

Dacre renforce également la dynamique de ses personnages féminins en les comparant, en particulier Lilla et Victoria plus avant dans le roman. Décrivant Victoria avec « dédain, à cause du fait qu'elle est si opposée à la belle maîtresse[10] » On notera l’opposition avec la description de Lilla comme « belle » et « jolie », les caractéristiques stéréotypées attribués aux protagonistes féminins dans de nombreux romans gothiques[10] Lilla est blonde comme Victoria est sombre, comme prépubère, passive, bonne, comme Victoria est l’inverse. Alors que, selon le code idéologique, Lilla devrait vaincre Victoria, c’est le contraire qui se produit dans le roman[11]. Ainsi, Dacre pousse ces comparaisons complètement opposées pour poursuivre sa tentative d'inverser totalement la dichotomie hommes-femmes caractéristique des XVIIIe et XIXe siècles dans la littérature gothique.

Postérité

Malgré les critiques négatives, Zofloya s’est bien vendu et a été traduit en français en 1812.

Percy Bysshe Shelley l’a lu, aimé et s’en est inspiré[12], et Algernon Swinburne écrit qu’il se rapproche des ouvrages du marquis de Sade[13].

Le roman de Dacre a connu un regain d'intérêt aux États-Unis, ces dernières années. Il a été réédité, en , chez Oxford University Press, et un certain nombre de mémoires et travaux universitaires lui sont consacrés (place de Zofloya au côté des autres grands romans gothiques, figure féminine incarnée par Victoria, rôle de la femme dans la société et dans le roman du début du XIXe siècle, et sexualité féminine). Le roman a été réédité, en français, en 2015[14].

Notes et références

- En référence à la Matilde du Moine, le roman gothique de Matthew Gregory Lewis

- Nicholson, William . "ART. IX.-Zofloya; or, the Moor: a Romance of the Fifteenth Century, in 3 Vols. by Charlotte Dacre, better known as Rosa Matilda; Author of the Nun of St. Omer's, Hours of Solitude, & c.." General Review of British and Foreign Literature 1.6 (1806): 590-593. Print.

- (en) Beatriz González Moreno, « Gothic excess and aesthetic ambiguity in Charlotte Dacre’s Zofloya », Women's Writing, 14e série, no 3, , p. 419-434 (lire en ligne).

- Zofloya. Charlotte Dacre. Ed. Adriana Cracium. p. 92.

- (en) Sara D. Schotland, « The Slave's Revenge : the terror in Charlotte Dacre's Zofloya », Western Journal of Black Studies, 33e série, no 2, , p. 123-131.

- (en) James Dunn, Charlotte Dacre and the Feminization of Violence, University of California Press, , p. 309.

- (en) Robert Harris, Elements of the Gothic Novel, Robert Harris Press, .

- (en) Charlotte Dacre, Zofloya, or The Moor, New York, Oxford University Press, .

- (en) Sue Chaplin, Law, Sensibility, and the Sublime in Eighteenth-Century Women's Fiction, Burlington, Ashgate Publishing Company, .

- (en) Charlotte Dacre, Zofloya, New York ; Oxford, .

- (en) Diane Hoeveler, Féminisme gothique, St Martin's Press, .

- « Zofloya ».

- « Charlotte Dacre »

- Zofloya, ou le Maure, Otrante, 2015.

Bibliographie

- Maurice Lévy, Le Roman gothique anglais, 1764-1824, Paris, Albin Michel, , 1re éd., xxxvii, 774, 20 cm (ISBN 978-2-226-07624-3, LCCN 95202251).

- Max Milner, Le Diable dans la littérature française : De Cazotte à Baudelaire 1772-1861, Paris, José Corti, , 960 p. (ISBN 978-2-7143-0946-4, OCLC 489462294).