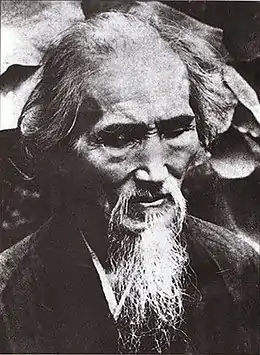

Xuyun

Xuyun, Xu Yun, Hsü Yun, ou Tsu Yun (chinois : 虚云 ; pinyin : Xūyún) fut un moine bouddhiste chinois et un maître chán renommé et influent, ayant contribué à la réforme du bouddhisme en Chine au XXe siècle[1] - [2]. Le récit de sa vie mêle autobiographie et hagiographie[3]. Il parcourut dans sa vie des milliers de kilomètres à pied lors de pèlerinages[4], vivant aussi en ermite dans des grottes, en pratiquant ascèse et austérités.

| Naissance | |

|---|---|

| Décès | |

| Nationalité | |

| Activité |

Sa date de naissance est sujette à débat, 1840 étant traditionnellement retenue, mais remise en question, par exemple par l'historienne et sinologue Daniela Campo qui avance 1864[5]. Il meurt en 1959.

Sa vie : entre hagiographie et réalité historique

Il naît dans la province de Fujian sous le nom de Xiao Guyan[1] ou à Xiangxiang dans la province de Hunan[2]. Après être devenu moine, il mène une vie ascétique, passe de longue périodes en tant qu'ermite, et réalise de longs pèlerinages. Il participe à la restauration et reconstruction de plusieurs monastères. Sa popularité sera importante, et le professeur Mario Poceski considère qu'il est sans doute le plus connu et influent maître chán du XXe siècle. Il a mené des retraites méditatives suivies aussi bien par des moines que des laïcs[1].

Il est aussi connu sous le nom de Deqing[2] - [3]. C'est lui qui choisira le nom de Xuyun (« Nuage Vide[2] » en chinois) aux alentours de 1900, alors que la nouvelle se répand qu'il s'est établi dans une état d'éveil (samadhi)[3].

L'historienne et sinologue Daniela Campo a publié en 2013, à partir de sa thèse, l'ouvrage La construction de la sainteté dans la Chine moderne : La vie du maître bouddhiste Xuyun. Elle y distingue par une étude approfondie les aspects hagiographiques de la vie de Xuyun (tels que des pouvoirs surnaturels, ou sa supposée longévité) et mène une reconstruction biographique historique[5]. Deux émissions de Sagesses bouddhistes lui sont consacrées[6]. Elle mentionne que c'est Xuyun lui-même qui aurait engendré le « mythe » de sa longévité, lors d'une interview donnée en 1952, et elle pense que c’était dans le but de mieux incarner un modèle de sainteté[7].

Du fait de l'aspect hagiographique inhérent à sa biographie chronologique (nianpu) officielle, qui est en fait une autobiographie dictée en partie par Xuyun à ses disciples et rédigée principalement à la première personne, il est souvent difficile, selon Daniela Campo, de séparer la réalité historique des légendes, bien que par son travail elle relève des incohérences, inexactitudes, voire des omissions faites dans le but d'idéaliser l'image de Xuyun[3].

Éléments biographiques

Se basant sur l’autobiographie de Xuyun, Érik Sablé a publié un ouvrage en 2004 qui résume sa vie supposée.

Sa vocation religieuse débute lorsqu'il a 13 ans. Son père a peur qu'il devienne moine et lui propose la voie taoïste, plus engagée dans le monde. À 17 ans, il fait une fugue mais est rattrapé et contraint de se marier. À 19 ans, il s'enfuit de nouveau et se rend au monastère du mont Gu dans lequel il est ordonné moine par le maître Miao Lian[8]. Pour ne pas être retrouvé par son père, il doit se cacher un certain temps dans une grotte en montagne, tout en réalisant différentes pratiques spirituelles ; c'est cette période qui marque le début de sa vie d'ascèse[9] et d'austérités (toutuo[3]). Puis il retourne au monastère et exerce diverses fonctions, depuis porteur d'eau jusqu'à prêtre[8].

À 28 ans, il retourne vivre dans une grotte plusieurs années, ne se nourrissant que d'herbe sauvage, tel Milarépa. Sa pratique de prédilection, provenant de l'école de la Terre Pure, est alors la répétition du nom du Bouddha Amidha (nianfo). Ayant entendu parler du maître Yang Djing de l'école Tien Taï qui vit sur le Mont Hua Ding, il s'y rend. Il est accepté comme disciple et étudie pendant quatre ans des soutras, tout en s'exerçant à la pratique du gōng'àn (kōan en japonais). Son maître lui dit d'aller visiter d'autres maîtres, monastères et lieux saints, ce qu’il fera[10].

Il réalise des pratiques d'automutilations, et se brûle notamment un doigt en offrande au Bouddha, pour exprimer sa gratitude à sa mère morte alors qu’elle lui avait donné naissance[9]. Il conçoit un projet de pèlerinage de trois années vers le mont Wutai qu'il aurait fait à pied, en se prosternant tous les trois pas[9] en récitant le nom du bodhisattva Manjushri. À 46 ans, après son pèlerinage éprouvant, il passe quelque temps avec des moines chán dans une cabane du pic Wutai. Il repart à pied pour parcourir le Tibet, le Bhoutan, l’Inde, sans que la traversée de la chaîne himalayenne ne semble lui avoir posé de problème. Il a 50 ans lorsqu’il s’embarque pour le Sri Lanka, puis, après avoir visité des lieux saints, il rejoint la Birmanie pour finalement revenir en Chine dans sa région natale[11].

Il connaît un samādhi lors d’une période de méditation de quinze jours dans une grotte durant laquelle il perd toute notion du temps ; il est ramené à la réalité par des moines préoccupés par son état. En 1904, il commence à enseigner en commentant des sutras et conduisant des méditations dans différents monastères. Puis il trouvera des fonds nécessaires pour restaurer le monastère Po Yu qui accueillera quelque 700 moines[12].

Très impliqué par la diffusion du Dharma, il enseigne à travers l’Asie, en Birmanie, Malaisie, Thaïlande. Il rencontre un ancien consul anglais qui lui fait une donation pour qu’il se charge de transférer le Tripitaka de Penang en Birmanie jusqu’au Yunnan en Chine, ce qu’il fait en 1909 lors d’une expédition composée d’une centaine d’hommes et de trois cents chevaux pour traverser les montagnes[13].

En 1935, il reçoit une invitation des autorités de Guangdong pour conduire la restauration du temple de Huineng, sixième patriarche du chán. Il accepte. Puis, alors que la guerre sino-japonaise fait rage, il restaure, avec l’aide de villageois qui travaillent gratuitement pour lui, le temple de l’école Yunmen[14]. Il repart, à la fin de la guerre, pour enseigner et accomplir des cérémonies dans différentes villes de Chine où il est invité.

Alors qu’il se trouve dans le monastère Yunmen restauré, des communistes chinois font intrusion et battent les moines pour qu’ils révèlent une soi-disant cachette d’armes et d’or. Il est battu à mort mais survivra miraculeusement. Après cette expérience, il dicte ses mémoires à la demande de ses disciples[15].

Il meurt quelques années plus tard, en état de méditation[15]. Il laisse de nombreux disciples, dont plusieurs s'engageront pour la reconstruction du bouddhisme en Chine après la période de révolution culturelle, en assumant des charges au sein de l'association bouddhiste de Chine, ou en formant et ordonnant de nouvelles générations de moines. Xuyun est l'un des maîtres les plus vénérés dans la Chine moderne, et un culte lui est rendu dans ses monastères ou les lieux qu'il a parcourus telles que les grottes où il a médité[7].

Enseignements

Il recommande l'usage convergent du questionnement (kanhua chan) et de la récitation du nom du bouddha (nianfo), à travers l'exercice méditatif hua tou[2].

Xuyun explique par exemple, quelques années avant la fin de sa vie au Temple du Bouddha de jade : « Dans notre école, l’enseignement consiste en la vision directe de notre essence propre, que les mots et les phrases ne peuvent exprimer. [...] Cependant, à cause de notre nature inférieure, les anciens maîtres furent obliger d'user d'artifices pour instruire leurs disciples et leur donnèrent à méditer des phrases particulières appelées hua tou. Et comme les adeptes de la Terre Pure qui récitaient le nom de bouddha était nombreux, ils leur donnèrent à méditer le hua tou suivant : « Qui récite le nom du Bouddha ? » [...] Dans notre investigation du hua tou, le mot « qui » doit être soigneusement examiné. [...] Vous devez vous efforcer de connaître d'où vient ce « qui » et à quoi il ressemble. Notre investigation doit être tournée vers l'intérieur et pour cela elle est aussi nommée l'écoute intérieure de notre nature propre[16]. »

Bibliographie

Études sur Xuyun

- Érik Sablé, Tsu Yun, le moine aux semelles de vent : vie et paroles du dernier maître bouddhiste chinois, Paris, Dervy, coll. « Chemins de sagesse », , 83 p. (ISBN 2-84454-281-6)

- Daniela Campo, La construction de la sainteté dans la Chine moderne : la vie du maître bouddhiste Xuyun, Les Belles Lettres, , 470 p. (ISBN 978-2-251-90010-0)

- (en) Daniela Campo, « Chan master Xuyun: The embodiment of an ideal, the transmission of a model », dans Making Saints in Modern China, Oxford University Press, (ISBN 9780190494568, lire en ligne), p. 99-136

Références

- (en) Mario Poceski, « Contemporary chinese buddhist traditions », dans The Oxford Handbook of Contemporary Buddhism, Oxford University Press, (ISBN 9780199362387, lire en ligne), p. 86

- (en) Robert E. Buswell Jr et Donald S. Lopez Jr, The Princeton Dictionary of Buddhism, Princeton University Press, (ISBN 978-1-4008-4805-8, lire en ligne)

- Campo 2017

- Sablé 2004, p. 29

- (en) Gregory Adam Scott, « La construction de la sainteté dans la Chine moderne: La vie du maître bouddhiste Xuyun par Daniela Campo (review) », Journal of Chinese Religions, vol. 43, no 2, , p. 200–201 (ISSN 2050-8999, lire en ligne, consulté le )

- Sabrina Pastorelli, « La vie du grand maître bouddhiste chinois Xu Yun, un saint de l’époque moderne », sur Religions et laïcités (consulté le )

- La vie du grand maître bouddhiste chinois Xu Yun, deuxième partie. Daniela Campo, Sagesses bouddhistes, 2015

- Sablé 2004, p. 11-15

- La vie du grand maître bouddhiste chinois Xu Yun, première partie. Daniela Campo, Sagesses bouddhistes, 2015

- Sablé 2004, p. 16-21

- Sablé 2004, p. 22-29

- Sablé 2004, p. 36-40

- Sablé 2004, p. 42-44

- Sablé 2004, p. 49-51

- Sablé 2004, p. 53-54

- Sablé 2004, p. 58-65

Voir aussi

Liens externes

- [vidéo] La vie du grand maître bouddhiste chinois Xu Yun, Daniela Campo, Sagesses bouddhistes, 2015