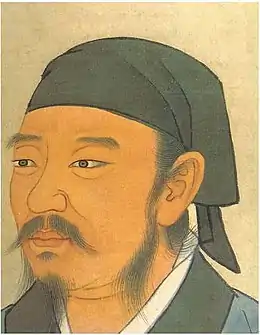

Xun Zi

Xun Zi ou Siun Tseu (chinois : 荀子 ; pinyin : ; Wade : Hsün Tzu ; EFEO : Siun-tseu) est un penseur chinois confucéen, originaire du royaume de Zhao et ayant vécu tout à la fin de la période des Royaumes combattants, au IIIe siècle av. J.-C.

| Naissance | |

|---|---|

| Décès | |

| Nom dans la langue maternelle |

荀況 (Xún Kuàng) |

| Surnoms |

荀子 (Xúnzǐ), 荀卿 (Xúnqīng) |

| Activité | |

| Période d'activité |

IIIe siècle av. J.-C. |

| Parentèle |

Xun Shu (d) (descendant) |

Xunzi (d) |

Xun Zi a vu dans son enfance des guerres incessantes avec leurs séquelles de cruautés, de félonies et de misère. Ces maux le persuadent sans peine que les hommes ne possèdent pas ces quatre rudiments de vertu (compassion, vergogne, modestie, sens du juste) que discernait en eux Mencius[1].

Membre de l'Académie Jixia, grand foyer culturel et point de ralliement des grands penseurs de l'époque, puis haut magistrat du royaume méridional de Chu, Xun Zi élabore une pensée réaliste, tournée vers l'action et « rationaliste ». Il est le penseur de référence de la branche dite « réaliste » du confucianisme, la branche opposée étant celle de Mencius. Il la défend vigoureusement, face aux écoles de pensées concurrentes, dans un livre du même nom, le Xunzi (荀子), divisé en 32 chapitres portant chacun sur un thème précis, et qui fut le premier écrit chinois à proposer un discours construit et argumenté.

De même, ce qui l'importe est la pratique de la justice, la manifestation de l’humanité et les rites. Ainsi, Xun Zi accorde de l’importance à l’étiquette, mais dans un contexte de formation d’une société, s’est introduite une discipline du désir à valeur éducative incluant des fêtes religieuses et des danses.

Il eut notamment pour élèves les penseurs légistes Han Fei Zi et Li Si.

Nom

Le nom originel de Xun Zi est Xún Kuàng (chinois traditionnel : 荀況 ; chinois simplifié : 荀况 ; EFEO : Siun-k'ouang) : le nom Xún Zǐ, en chinois 荀子, traditionnellement francisé en Siun-tseu, est en fait un titre honorifique signifiant « maître Siun »[2], le mot 子 (tseu) étant ajouté après le nom du philosophe de la même manière que pour Confucius (夫子, K'ong-tseu), Mencius (孟子, Mong-tseu), Lao Tseu (老子), Tchouang-tseu (莊子) ou encore Micius (墨子, Mö-tseu). Xun Zi porte également parfois le titre honorifique de Xún Qīng[3] (荀卿, Siun-k'ing), qui peut aussi être rencontré sous la forme Sūn Qīng[2] (孫卿 / 孙卿, Souen-k'ing).

Livre

Doctrine

La doctrine morale repose sur un postulat simple : les hommes sont mauvais. Les hommes sont faits du bois d'un arbre tordu, ils inclinent constamment vers les mauvais penchants. Dans l'inné se trouvent l'égoïsme, la jalousie, la paresse, la licence ainsi que la violence. Si on laisse les hommes à leur propre nature, il s'ensuivra le chaos et l'injustice pour la société. En cela, Xunzi s'oppose frontalement à Mencius qui pense, lui, que l'homme est bon à l'état naturel. Pour Xunzi : "La nature de l'homme est mauvaise; ce qui est bon en elle est fabriqué" (Xunzi,23).

Il en résulte que l'éducation joue un rôle essentiel dans la pensée de Xunzi. Si ce qui est bon en nous est fabriqué, c'est à l'éducation de contraindre notre nature et de la façonner pour que les hommes aient le sens des rites et le sens du juste. Xunzi compare ce rôle de l'éducation au fait de façonner une cuillère à partir d'un morceau de bois. Éduquer revient à faire violence à notre nature pour fabriquer un homme de bien comme le menuisier taille dans le bois pour en faire une cuillère. La vision de l'éducation est donc très sévère: il s'agit de sanctionner tous les débordements possibles de la nature humaine. Il reste néanmoins très confucéen dans sa croyance que l'éducation peut changer et améliorer les hommes.

En outre, Xun Zi oppose à une parole ne portant aucune valeur morale, qui ne détient aucune influence sur les comportements et les pensées des hommes, le rôle éducatif des gestes et des attitudes. Il explique qu’un sage fixe dans son cœur ce qu’il entend et transmet ceci à tous ses membres et l’exprime à travers son comportement. Ceci établit indirectement une norme, un modèle parmi les individus ainsi qu’ils peuvent s’en inspirer. En revanche, ce théorème ne s’applique pas auprès des hommes de basse classe, de faible intellectualité; le penseur déclare : « […] ce qui lui rentre dans l’oreille et la bouche n’étant que de quatre pouces comment cela serait-il suffisant pour policer un corps de sept pieds? »[4]

Xun Zi ajoute que la parole est inférieure au geste ainsi que déclare que l’une des qualités du sage est le don oratoire. De même, il exprime la nécessité de l’argumentation et son pouvoir; un sage ne se démarque point parmi un ensemble d’hommes qui ne cherchent à philosopher. Contrairement à ceux-ci qui se concentrent sur leurs motivations personnelles, en attirant son attention vers la bienveillance, le sage démontre une supériorité provenant de cette habileté oratoire grâce à la richesse du discours en lien à la bienveillance[5].

Interprétation du confucianisme

Selon Kristofer Schipper, Xunzi ne voit plus un projet de société utopique conformé aux informations données par les Sages mythiques, mais pense qu’il serait favorable de se gouverner de manière conservatrice et traditionaliste, comme pour lui, l’homme ancien est le même que celui d’aujourd’hui. Selon Xunzi, le Ciel n’étant que de nature libre, il n’est pas question de divinité comme pensait Mencius et les anciens confucianistes. Il ne serait donc pas question de se poser des questions sur l’au-delà, mais de se concentrer sur le bas monde, la nature de l’homme, comme le Ciel en est indifférent. Selon le philosophe, l’homme étant de nature mauvaise, il n’aime pas le travail, mais savoure le gain et le plaisir. Comme l’homme ne devient bon que par l’éducation, celle-ci en serait donc le reflet de l’ordre cosmique lui-même. La nature de l’homme ne serait donc rectifiée que par les rites. Des rituels qui permettent un maintien de l’équilibre des désirs instinctifs de l’homme et leurs objets.

Xunzi étudie toutefois les cérémonies de deuil et les sacrifices malgré son matérialisme et utilitarisme. Il va également se rectifier sur les désignations des œuvres sophistes. Alors que pour Confucius, l’attribution de noms aux différentes personnes définissait leur relation sociale, pour maître Xun, il était ici question de liturgies inséparables apportant au privilège royal et permettant l’établissement des rapports honnêtes entre les hommes. Ainsi, changer le sens d’un mot ou en inventer un de toutes pièces constituait un crime. « C'est pourquoi le peuple n'ose pas faire des termes étranges et troubler la nomenclature correcte. Il est donc sans arrière-pensée. Ainsi, il est facile à commander et ainsi, il peut produire. » L’utilisation correcte des noms permet donc l’unité de civilisation et la possibilité de distinguer le mal chez l’homme et s’en débarrasser de celui-ci : « Tuer des brigands, ce n'est pas tuer des hommes. » Ainsi, l’éducation et l’État peuvent gouverner l’homme et l’améliorer[6].

D’ailleurs, malaisé à interagir avec les grands, Xun Zi dénonce la complexité d’une interaction entre l’être le plus noble et le plus pur à l’homme le plus vil et le plus pervers : celui possédant une influence notable doit faire attention à ses choix de mots et d’expressions afin de transmettre son point[7].

Texte et structure

Le Xunzi (荀子) est le premier vrai texte à caractère argumentatif de l'histoire chinoise. Il se démarque des Entretiens de Confucius ou du Mengzi par l'absence d'un dialogue entre maître et disciples. Sa structure en trente-deux chapitres, compilés par Liuxiang (77-6 av J.C), est déterminée par le seul enchaînement des idées.

Il complète la pensée de Confucius et développe ses méthodes de la nature de qualité et la nature de défaut.

Langue maîtrisée, images saisissantes, telles sont ses qualités qui suscitent l'admiration des historiens de la philosophie. La critique traditionnelle ne retint néanmoins pas ces qualités comme caractéristiques essentielles du Xunzi. Jugé trop sec, voire haché, ce dernier ne fut pas rangé à côté des Entretiens (puis plus tard du Mengzi) comme l'un des Classiques confucéens que tout lettré (ru) se devait de connaître en vue des examens impériaux.

Influence

La pensée chinoise pré-impériale se dotait pour la première fois d'un texte structuré, élaboré, selon l'expression d'Anne Cheng, comme un « modèle d'élocution », à l'heure des « Cent Écoles » où l'émulation intellectuelle poussait les représentants de chaque courant philosophique à faire montre de talent pour convaincre leur audience et évincer les concurrents.

Les idées développées dans le Xunzi trouvent leur concrétisation sous la dynastie Han.

Un confucianisme mâtiné d'autoritarisme légiste, selon l'idéal du Xunzi, fut la ligne directrice idéologique et politique de l'Empire sous la dynastie Han, qui éleva le confucianisme au rang de religion d'État.

Ces idées perdent de l'influence sous la dynastie Tang où apparaissent les prémices du néoconfucianisme, qui reniera Xunzi pour voir en Mencius le penseur confucéen de référence.

Notes et références

- Etiemble, « Confucius & confucianisme », sur Universalis, s.d (consulté le )

- (en) Ulrich Theobald, « Xunzi 荀子 », sur www.chinaknowledge.de (consulté le )

- (en) « Xunzi », sur Encyclopedia Britannica (consulté le )

- Xun Kuang, Xunzi, Zhuzi jicheng, p. 7

- Xun Kuang, Xunzi, Zhuzi jicheng, pp. 55-56

- Encyclopædia Universalis, « XUNZI [SIUN-TSEU], XUNKUANG [SIUN-K'OUANG] ou XUNJING », sur Encyclopædia Universalis (consulté le )

- Xun Kuang, Xunzi, Zhuzi jicheng, p. 53

Sources

- "Xunzi" xuci yanjiu de Huang Shan, Henan daxue chubanshe, 2004 et "Le mot vide dans la langue chinoise classique" de Fan Keh-li, Librairie You Feng, 1991

- "Xunzi", Zhongguo fangzhi chubanshe, 2007

- Anne Cheng, Histoire de la pensée chinoise, chap.8, éd. du Seuil, Paris, 2002, pp.212-233.

- Jean Levi, « L'art de la persuasion de l'époque des Royaumes Combattants (Ve-IIIe siècles avant J.-C.) », Extrême-Orient, Extrême-Occident, vol. 14, , p. 49-65 (lire en ligne, consulté le ).

- Mathieu Rémi, « Xun Zi (Siun Tseu), introduit et traduit du chinois par Ivan P. Kamenarovié », Études chinoises. 漢學研究, vol. 6, no 2, , p. 120-122 (lire en ligne, consulté le ).