Technique acoustique picoseconde

La technique acoustique picoseconde permet la génération et la détection d'ondes sonores de hautes fréquences par des impulsions lumineuses ultracourtes. C’est une méthode non destructive et sans contacts, dans laquelle une impulsion acoustique picoseconde pénètre dans des films minces ou des nanostructures. Cette technique est parfois appelée technique optique picoseconde.

Vue générale

Cette technique a été inventée par H.Maris et son équipe à l'université Brown. Ils ont observé la vibration d'un film d'As2Te3 soumis à une brève impulsion lumineuse[1].

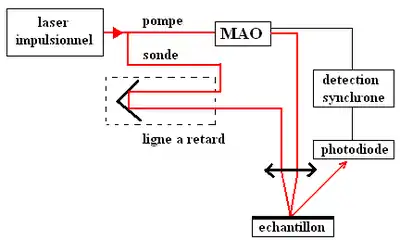

Le principe général est le suivant (voir figure ci-contre) : une impulsion laser de pompe permet de générer un paquet d'ondes acoustiques qui va se propager dans l'échantillon. Le faisceau sonde, décalé en temps grâce à une ligne à retard, permet de mesurer les variations de réflectivité en fonction du temps. Les signaux à détecter étant faibles, on utilise un modulateur acousto-optique (MAO) associé à une détection synchrone.

Génération et détection

Génération : l'échauffement brutal de la surface provoque la dilatation du matériau et l'envoi d'un train d'ondes élastiques. Dans le cas d'un matériau transparent non absorbant, on recouvre celui-ci d'un mince film absorbant, qu'on appelle aussi transducteur (par analogie avec les techniques de génération d'ultrasons).

Détection : la ligne à retard permet de retarder le faisceau sonde et donc de mesurer la réflectivité totale à des temps différents. La brusque montée en température provoque un changement brutal de réflectivité, qui correspond à la coïncidence des impulsions de pompe et de sonde à la surface de l'échantillon. L'échantillon se refroidit lentement et on observe une lente descente vers le niveau moyen. De plus, on peut observer les phénomènes suivants :

- la vibration du film traducteur qui recouvre les échantillons transparents, sous la forme d'oscillations fortement amorties dans la reflectivité ;

- lorsque l'impulsion rencontre une interface, une partie est réfléchie et revient à la surface. Il se produit alors une variation des propriétés optiques de la souche. Les variations de réflectivité détectées sont appelées un "écho", par analogie avec l'écholocation. Le temps d'aller-retour permet de déduire l'épaisseur ou la vitesse du train d'ondes ;

- dans le cas d'une impulsion générée en profondeur, celle-ci possède une forme monopolaire (c'est-à-dire une nature uniquement compressive). Son retour en surface entraine une variation de l'épaisseur de la couche et donc un saut de réflectivité dû aux effets de résonance optique (les couches nanométriques transparentes se comportant comme des cavités de Fabry-Pérot) ;

- dans certains conditions, on observe des oscillations périodiques. En effet, une partie du faisceau sonde est réfléchie par le train d'ondes acoustiques qui se comporte comme une interface mobile se déplaçant à une vitesse . Le déphasage varie entre les faisceaux qui interfèrent, ce qui provoque l'apparition d'oscillations dans la réflectivité, appelées oscillations Brillouin. La période de celles-ci dépend de la longueur d'onde de la lumière sonde

- où est l'indice optique, est la vitesse longitudinale et est l'angle d'incidence interne. Ces oscillations peuvent être atténuées, soit par l'absorption optique, soit par l'atténuation acoustique.

Résultats : d'une part, cette technique permet de mesurer les propriétés élastiques de matériaux en couches minces. D'autre part, elle est largement utilisée dans le domaine, de l'acoustique physique aux petites échelles (nanostructures, solitons acoustiques, atténuation acoustique).

Notes et références

- Thomsen et coll Phys. Rev. Lett. 53 989 (1984)