Structure de Richat

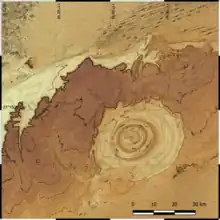

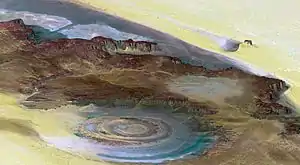

La structure de Richat (ou dôme de Richat), surnommée « l’œil de l'Afrique » ou traditionnellement Guelb er Richât (قلب الريشات en arabe) , est une structure géologique située dans le Sahara en Mauritanie près de Ouadane[1], à 30 kilomètres au sud de la source d'un ancien cours d'eau appelé oued Saguiet el Hanura[2]. Longtemps considérée comme une « énigme scientifique », elle mesure environ 50 km de diamètre et ne s'observe pleinement que depuis l'espace. Révélée dans toute son étendue en 1965 par une mission spatiale américaine, elle serait, d'après les dernières interprétations scientifiques géologiques[3], le résultat d'un phénomène volcanique géant, vieux de 100 millions d'années (Crétacé), totalement effondré à la suite d'une longue érosion différentielle.

| Structure de Richat | ||

La structure de Richat photographiée depuis la Station spatiale internationale | ||

| Localisation | ||

|---|---|---|

| Pays | ||

| Région | Adrar | |

| Département | Ouadane | |

| Commune | Ouadane | |

| Coordonnées géographiques | 21° 07′ 26″ N, 11° 24′ 07″ O | |

| Caractéristiques | ||

| Type | ancien volcan érodé | |

| Âge de la formation | 100 millions d'années | |

| Origine | Dôme de lave | |

| Largeur | 50 km | |

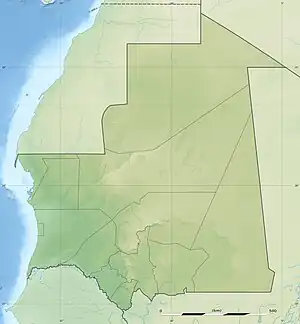

| Géolocalisation sur la carte : Mauritanie

| ||

Découverte et localisation

Cette structure avait été décrite dès 1916, avec de fortes approximations, par les militaires français, puis évoquée par Ernest Psichari dans son livre Les voix qui crient dans le désert (il y décrit la dépression qui borde le Richat à l'ouest, entre l'enceinte extérieure de la formation et la falaise bordière du plateau de Chinguetti). Le Guelb er Richat apparait pour la première fois sur une carte en 1922 (Service géographique de l'Afrique occidentale française). En 1934, Théodore Monod est le tout premier explorateur et scientifique à visiter cette étrange formation (le fac-similé de son carnet d'exploration pour la journée du 7 juillet 1934 a été publié dans B. Lecoquierre, 2008, Parcourir la Terre, L'Harmattan[4], p. 113). Il y retournera à de très nombreuses reprises, publiera un ouvrage scientifique sur la question en 1973 (avec Charles Pomerol) et y effectuera sa toute dernière mission en décembre 1998, à l'âge de 96 ans.

Le Guelb er Richat a attiré l'attention des premières missions spatiales à cause de sa forme caractéristique en oculus dans un paysage désertique assez monotone.

Décrite de façon imagée comme une ammonite gigantesque dans le désert, la structure, qui a un diamètre de près de 50 kilomètres et des dénivelés de 30 à 40 m, est devenue un point de repère pour les équipages des navettes spatiales[5].

Elle se situe dans le désert de Maur Adrar, aux confins du massif de l’Adrar et de l’erg de la Maqteir ou Majâbat Al Koubra.

Le terme pluriel de Richat ou Richât (Rich au singulier), proviendrait d'un mot hassanya (langue arabe parlée en Mauritanie) signifiant « les plumes »[6] ou « les bras de plumes »[7], faisant allusion aux formes de mini-cuestas circulaires. Semsiyyât, autre mot local signifiant « les enfants », désignerait des formes plus petites de ces reliefs[6].

Interprétation scientifique

Après l'avoir interprétée comme une structure d'impact de météorite à cause de sa forte circularité, les géologues pensèrent à un soulèvement symétrique de type anticlinal circulaire.

Théodore Monod qui étudia ce phénomène avec ses collègues, publia dès 1973 des hypothèses proches de l'explication communément acceptée aujourd'hui[6].

Depuis les années 2000, il est acquis que la structure de Richat est issue d'une forme rare de volcanisme géant, vieux de 100 millions d'années (Crétacé), qui a créé un dôme magmatique associé à des remontées hydrothermales. Il ne s'agit cependant pas d'un volcan car aucune lave n'est jamais parvenue en surface. Selon certains scientifiques, le terrain en place situé au-dessus du dôme, composé de sédiments déformés par la poussée, se serait effondré à la suite d'une longue et lente érosion karstique[3], ce qui expliquerait la présence importante de brèches au centre de la formation.

Les quartzites du paléozoïque, qui composaient les couches de la structure alternant avec le calcaire, ont mieux résisté à l'érosion et forment aujourd'hui les anneaux résiduels concentriques de la structure.

D'autres phénomènes semblables, quoique moins spectaculaires, sont maintenant reconnus notamment en Algérie, au Tchad et au Mali[8].

Archéologie

La structure Richat est le lieu d'accumulations exceptionnelles d'artefacts acheuléens[9] - [10]. Ces sites archéologiques acheuléens sont situés le long des oueds qui occupent la dépression annulaire la plus externe de cette structure. Des outils en pierre pré-Acheuléens ont également été trouvés dans les mêmes zones. Ces sites sont associés à des affleurements rocheux de quartzite qui ont fourni la matière première nécessaire à la fabrication de ces artefacts. Les sites acheuléens les plus importants et leurs affleurements associés se trouvent le long du nord-ouest de l'anneau extérieur, d'où partent l'oued Akerdil à l'est et l'oued Bamouere à l'ouest. Des pointes de lance néolithiques éparses et largement dispersées et d'autres artefacts ont également été trouvés. Cependant, depuis que ces sites ont été découverts par Théodore Monod en 1974[9], la cartographie des artefacts dans la zone de la structure Richat a révélé qu'ils étaient généralement absents dans ses dépressions les plus internes. Jusqu'à présent, aucun dépôt de résidus reconnaissables ni aucune structure artificielle n'ont été reconnus et signalés dans la structure Richat. Ceci est interprété comme indiquant que la zone de la structure Richat n'a été utilisée que pour la chasse à court terme et la fabrication d'outils en pierre. La richesse locale apparente des artefacts de surface est le résultat de la concentration et du mélange par déflation au cours de multiples cycles glaciaires-interglaciaires[10] - [11].

On trouve des artefacts, généralement redéposés, déflatés, ou les deux, dans de la boue graveleuse, du gravier boueux, du sable argileux et du sable limoneux du Pléistocène tardif à l'Holocène précoce. Ces sédiments sont souvent cimentés en masses concrétionnaires ou en lits par du calcaire. Les crêtes sont généralement constituées d'un substrat rocheux profondément altéré représentant des paléosols cénozoïques tronqués qui se sont formés dans des environnements tropicaux. Les sédiments du Pléistocène à l'Holocène moyen se présentent le long des oueds sous forme d'accumulations minces, d'un mètre à moins d'un mètre d'épaisseur, dans les dépressions annulaires intérieures, jusqu'à des accumulations de 3 à 4 mètres d'épaisseur le long des oueds dans la dépression annulaire la plus extérieure de la structure Richat. Les dépôts graveleux consistent en un mélange d'éboulis de pente, de coulées de débris et de dépôts fluviatiles ou même d'écoulement torrentiel. Les dépôts sableux, à grain plus fin, sont constitués de dépôts éoliens et de dépôts de lacs de playa. Ces derniers contiennent des fossiles d'eau douce bien préservés. De nombreuses dates concordantes au radiocarbone indiquent que la majeure partie de ces sédiments s'est accumulée entre 15 000 et 8 000 ans avant notre ère, pendant la période humide africaine. Ces dépôts reposent directement sur un substrat rocheux profondément érodé et altéré[11].

Tourisme

La large diffusion des images et des explications relatives à ce phénomène insolite a favorisé la venue de visiteurs, touristes ou scientifiques, vers ce lieu reculé de la planète. Cette fréquentation a nécessité la création sur place d'une installation d'accueil sommaire[12].

Notes et références

- « La structure de Richat, une étonnante formation en plein cœur du Sahara » (consulté le )

- « Carte d'État-Major d'Algérie 1870 » (consulté le )

- Archive vidéo de l'émission « Découverte » de Radio-Canada en septembre 2006 disponible plus facilement sur Youtube (visité le 29 novembre 2010).

- Bruno Lecoquierre, Parcourir la Terre : le voyage, de l'exploration au tourisme, Paris, L'Harmattan, , 273 p. (ISBN 978-2-296-04922-2), .

- « NASA - Richat Structure, Mauritania », sur Nasa (consulté le )

- www.annales.org : 'Travaux du Comité français d'histoire de la géologie, deuxième série, Tome 4, 1986 - "Théodore MONOD Souvenirs sahariens d'un vieux géologue amateur".

- La Mauritanie d'après Jean Finore

- « Structures of probably magmatic doming origin in North-Africa » (version du 29 août 2011 sur Internet Archive) (également sur l'archive Wikiwix, Norbert Brügge, Germany [mis à jour le 4 septembre 2010 - visité le 29 novembre 2010]

- T. Monod, « Trois gisements à galets aménagés dans l'Adrar mauritanien (Sahara occidental) », Provence Historique, vol. 99, , p. 87–97

- Ousmane Sao, Pierre Giresse, Henry de Lumley, Olivier Faure, Christian Perrenoud, Thibaud Saos, Mouamar Ould Rachid et Ousmane Cherif Touré, « Les environnements sédimentaires des gisements pré-acheuléens et acheuléens des wadis Akerdil et Bamouéré (Guelb er-Richât, Adrar, Mauritanie), une première approche », L'Anthropologie, vol. 112, no 1, , p. 1–14 (DOI 10.1016/j.anthro.2008.01.001)

- Pierre Giresse, Ousmane Sao et Henry de Lumley, « Étude paléoenvironnementale des sédiments quaternaires du Guelb er Richât (Adrar de Mauritanie) en regard des sites voisins ou associés du Paléolithique inférieur. Discussion et perspectives », L'Anthropologie, vol. 116, no 1, , p. 12–38 (DOI 10.1016/j.anthro.2011.12.001)

- www.lexicorient.com Hotel au centre de la structure.

- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Richat Structure » (voir la liste des auteurs).

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes

- (fr) Archive documentaire vidéo de Radio Canada Émission "Découverte", septembre 2006.

- (fr) Vivaville : L'œil de l'Afrique (synthèse documentaire et vocale).

- (en) Astronomy Picture of the Day (APOD) : 28 octobre 2002.

- (en) Astronomy Picture of the Day (APOD) : 19 mai 2013.

- (fr) Ciel des Hommes (version française officielle de l'APOD) : 28 octobre 2002.

- (en) NASA Earth Observatory (EO) : Image of the Day - 26 juin 2006.

- (en) JSC Digital Image Collection : STS058-88-017.

- (en) Google Maps 21.125978,-11.400204.

- (fr) http://rosalielebel75.franceserv.com/armee-afrique/carte-algerie-1870-vue-d-ensemble.jpg Carte d'etat major

- (en) http://www.b14643.de/Sahara/Mauritania_Craters/index.htm

- (fr) Le dôme de Richat, œil de l’Afrique – L'univers de la géologie