Sanctuaire gallo-romain des Pièces-Grandes

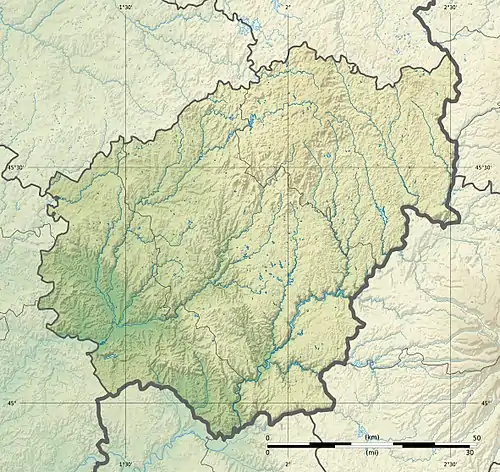

Le sanctuaire gallo-romain des Pièces-Grandes est un site gallo-romain situé entre la commune de Margerides (Corrèze).

| Sanctuaire gallo-romain des Pièces-Grandes | |

.JPG.webp) Vue d'ensemble du fanum principal. | |

| Localisation | |

|---|---|

| Pays | |

| Protection | |

| Coordonnées | 45° 27′ 03″ nord, 2° 25′ 34″ est |

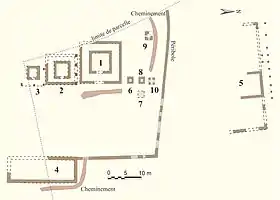

Le sanctuaire antique, proche de la voie romaine, se trouve à 2 kilomètres à l'est du bourg, à droite après le village de Marly, non loin des Quatre-Vents. Trois temples carrés à plan centrés (fanum) sont inclus dans une enceinte et associés à deux bâtiments annexes extérieurs à l’enceinte[1]. L'ensemble du sanctuaire est classé au titre des monuments historiques en 1984[2].

Description

Les monuments

Le fanum principal, bâtiment 1, ouvert à l'est, possède des murs épais de 0,48 m en moyen appareil de granit gris avec une élévation résiduelle de 0,50 m en moyenne. Le mur externe de la galerie présente un parement construit en petit appareil très régulier alors que tous les autres murs sont parementés en pierres de forme irrégulière. Un enduit, peint de diverses couleurs, recouvrait les murs (rouge, jaune, gris avec des traces de noir, brun, rose, vert et blanc). Des pierres plus importantes, parfaitement taillées, renforçaient les angles. Le sol se composait d'un mortier blanc reposant sur un hérisson de 10 à 15 cm en petites pierres. Ce bâtiment mesure 12,80 m de côté pour l'extérieur de la galerie et 7 m pour la cella[3].

Au nord de ce temple, quatre petits édicules (peut-être cinq) de deux mètres de côté (n° 5, 8, 10 et 11) sont vraisemblablement des autels ou des dépôts d'offrandes. Ce secteur s'est d'ailleurs révélé très riche en mobilier.

Au sud du bâtiment principal et alignés sur sa façade, deux autres fana possèdent des dimensions plus modestes.

Le bâtiment 9, également de plan carré et distant de 1,20 m seulement du fanum principal, comprend une cella de 4,75 m et une galerie de 9 m de côté. Sur la face nord, quatre plots de granite remplacent le mur. Ils devaient servir d'assise à des poteaux de bois qui supportaient la toiture comme semble le confirmer la découverte de demi-cylindres en terre cuite, destinées à habiller les poteaux.

Le bâtiment voisin, n° 12, en partie située sur la propriété voisine n'est que très partiellement dégagé. Une construction centrale de 4 m de côté s'ouvre à l'est. Une galerie, large de 1,40 m, est délimitée, sur le côté occidental par un mur bas et des plots de granit. Comme pour le bâtiment 9, cette disposition évoque la présence de poteaux de bois pour supporter la toiture. Là encore, des demi-cylindres de terre cuite devaient habiller les poteaux de bois. Un coffre de granit orné, placé au centre du bâtiment, reposait sur un socle maçonné au-dessus du sol bétonné. Au-dessous, une fosse rectangulaire de 2,60 m sur 2,40 m contenait les restes d'une canalisation en bois.

Un mur d'enceinte (ou péribole), très sommairement bâti, a été dégagé au nord et à l'est des temples. Sur ce dernier côté, face à l’entrée du fanum 1, s'ouvrait un passage correspondant à un sentier pavé de débris de tuiles. Au sud-est, un bâtiment rectangulaire (no 4) s'adosse à l'enceinte. Il ne comprend qu'une salle allongée.

Au nord et à l'extérieur du mur d'enceinte, un bâtiment, ou un groupe de bâtiments (n° 2, 3 et 7) n'a fait l'objet que de sondages limités. La façade nord s'ornait d'une galerie couverte soutenue par des poteaux de bois eux aussi habillés par des éléments de terre cuite.

Les divinités

Les statues sont taillées dans une roche volcanique d'Auvergne.

Une déesse mère assise dans un fauteuil dont la tête manque, découverte à l'entrée du temple[4]. Haute de 0,38 m, elle est vêtue d'une robe et un torque bouleté orne son cou.

Une autre statue, également très mutilée, trouvée dans la galerie[4], représente Mercure, debout et habillé, portant un pectoral. Il mesure 0,38 m, sans la tête et les jambes qui ont disparu.

Une statue figurant une femme debout, haute de 0,60 m et parfaitement conservée fut découverte au nord du fanum principal. Elle avance la jambe droite et, dans un geste d'offrande, tient son bras droit horizontal au niveau de la ceinture. Sa main droite présente un objet également soutenu par la main gauche. Elle est vêtue d'une robe qui tombe sur les pieds et d'un vêtement ample qui recouvre en partie la chevelure.

Du même endroit provient une tête féminine en parfait état de conservation, haute de 0,42 m. Un chignon rassemble les cheveux, coiffés en arrière.

- Objets découverts sur le site

Figurine en bronze représentant le dieu gaulois Cernunnos.

Figurine en bronze représentant le dieu gaulois Cernunnos. Statue en cinérite représentant une divinité.

Statue en cinérite représentant une divinité.

Une statuette en bronze, haute de 0,138 m, représente Cernunnos barbu tenant un torque bouleté dans la main droite et portant des bois de cerf sur la tête. Le dieu est vêtu d'une tunique à décor losangé que recouvre un manteau s'arrêtant aux genoux et attaché sur l'épaule droite. Il est chaussé de sandales tenues par des lanières croisées sur la jambe.

La fouille a également livré plusieurs fragments de statuettes de divinités en terre cuite (Vénus, Hercule, déesse-mère), et des sujets divers représentant des animaux en bronze (sangliers, bélier, coq, tortue, patte de cheval…) ou en terre cuite (cheval, chien, lion, volatile…).

Des monnaies romaines ont été recueillies dans le fanum et ses alentours. Les monnaies de la dynastie des Antonins ont été déposées ou perdues à la fin du IIe siècle vu leur usure, les autres datent de la fin du IIIe siècle à la fin du IVe siècle[5].

Datation et interprétation

Partout, les couches inférieures renferment un abondant mobilier de tradition gauloise, en particulier des monnaies et de la céramique. Les monnaies gauloises (seize ont été dénombrées à la date de 1979) sont en argent et de poids très réduit par rapport aux monnaies connues du même type. Elles sont attribuées aux Lémovices et avec moins de certitude aux Cadurques, et pourraient dater du IIe siècle av. J.-C.[6]. Aucune structure ne peut être mise en relation avec ces niveaux à l'exception d'une fosse située sous le sol de mortier de chaux du bâtiment 9 qui ne contenait que du mobilier. Le début de cette première phase d'occupation doit dater de la seconde moitié du Ier siècle av. J.-C. ou même de la période augustéenne. Elle semble se terminer dans les années 70-80 de notre ère.

La seconde phase qui correspond aux constructions des temples de pierre peut se situer dans le dernier tiers du Ier siècle de notre ère. Le mode de construction des murs ne contredit d'ailleurs pas une telle datation. Cette période paraît s'être prolongée pendant tout le IIe siècle et probablement une partie du IIIe.

Au IIIe siècle doivent se produire des remaniements peut-être limités à un grand entretien. Toujours est-il que la fréquentation des temples se poursuit durant tout le IVe siècle et même au début du Ve comme le suggère la monnaie la plus récente frappée à l'effigie d'Arcadius (395-408).

Notes et références

- A. Sirat, « Le site des Pièces-Grandes à Margerides (Corrèze) », Mélanges Marius Vazeilles, éd. Soc. des lettres, sciences et arts de la Corrèze, Tulle, , p. 83-90.

- « Notice n°PA00099798 », sur la plateforme ouverte du patrimoine, base Mérimée, ministère français de la Culture

- Mercier, Mitard et Sirat 1967, p. 5-8.

- Mercier, Mitard et Sirat 1967, p. 11.

- Mercier, Mitard et Sirat 1967, p. 12.

- Mitard 1979, p. 45-48.

Voir aussi

Bibliographie

- Georges Mercier, Pierre-Henri Mitard et Jacques Sirat, « Le fanum gallo-romain des « Pièces-Grandes » à Margerides (Corrèze) », Revue archéologique du Centre, t. 6, fascicule 1, , p. 5-23 (lire en ligne)

- A. Sirat, « Le site des Pièces-Grandes à Margerides (Corrèze) », Mélanges Marius Vazeilles, éd. Soc. des lettres, sciences et arts de la Corrèze, Tulle,

- Pierre-Henri Mitard, « Monnaies d'argent gauloises découvertes à Margerides (Corrèze) », Revue archéologique du Centre, no 18, fasc. 1-2, , p. 45-48 (lire en ligne)

Articles connexes

Liens externes

- Site de la mairie de Margerides

- Ressource relative à l'architecture :