Séisme du 11 janvier 1693 au Val di Noto

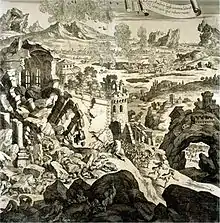

Le séisme de 1693 au Val di Noto est un séisme, suivi d'un tsunami, survenu le à environ 21 h heure locale dans la région du Val di Noto, dans le sud-est de la Sicile. Il est, avec le séisme de Catane de 1169 et le séisme de 1908 à Messine, l'une des catastrophes majeures qu'a connues la Sicile. Avec une magnitude de 7,4, il est considéré comme le plus puissant séisme dans l'histoire italienne. D'une intensité maximum de XI sur l'échelle de Mercalli, il a causé la destruction d'environ 70 villes ou villages, provoqué des dégâts sur une zone de 5 600 km2 et causé la mort d'environ 60 000 personnes.

| Séisme de 1693 au Val di Noto | ||

Carte des intensités du tremblement de terre de 1693. | ||

| Date | ||

|---|---|---|

| Magnitude | 7,4 | |

| Épicentre | 37° 18′ nord, 15° 06′ est | |

| Profondeur | 20 km | |

| Régions affectées | Sicile | |

| Victimes | env. 60 000 morts | |

| Géolocalisation sur la carte : Sicile

| ||

Séisme

Secousses préliminaires

Plusieurs secousses préliminaires se produisent dans les jours qui précèdent le séisme. Une forte secousse est ressentie dans la soirée du , à environ 21 h, dont l'épicentre se situe entre les communes de Melilli et Sortino[1]. La magnitude de cette secousse est estimée à 6,2 et son intensité à VIII sur l'échelle de Mercalli. Elle provoque d'importants dégâts sur les bâtiments, principalement à Augusta, une ville construite sur des sédiments non consolidés[2], et fait environ 1 000 morts, dont 500 pour la seule commune d'Avola. D'après la forme du séisme et la situation des principales zones endommagées, l'origine de ce premier séisme semble résider dans les mouvements de la faille d'Avola[2].

Secousse principale

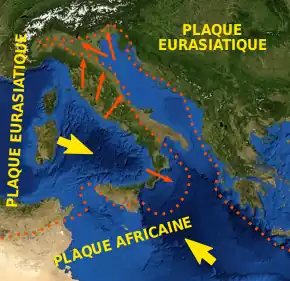

Selon les témoignages contemporains, la durée de la secousse est de quatre minutes. La magnitude estimée est de 7.4 d'après l'étendue des dégâts mesurés sur une très large zone qui atteint X ou plus sur l'échelle de Mercalli. Les origines de ce séisme sont débattues. Certains spécialistes situent l'épicentre à terre tandis que d'autres le situent en mer en raison du tsunami qui a suivi. Le séisme résulterait de plusieurs rupture le long de l'arc siculo-calabrais ou le long de la zone de subduction située sous la mer Ionienne.

Les documents historiques des Archives générales de Simancas mentionnent une douzaine de répliques jusqu'au mois d', dont certaines sont aussi fortes que la secousse principale. Les répliques perdurent jusqu'en 1696 et leurs effets se concentrent dans les villes le long de la côte.

Tsunami

Situé en mer Ionienne, le tsunami déclenché par le séisme frappe principalement la côte sicilienne sur près de 230 kilomètres. Les effets les plus puissants se concentrent autour d'Augusta, où le retrait initial de la mer est suivi d'une vague d'au moins 2,40 m et qui atteint probablement 8 m, inondant une grande partie de la ville. L'eau rentre loin dans les terres, comme à Mascali pourtant située à 1,5 kilomètre de la côte.

Conséquences

Bilan matériel et humain

La zone enregistrant les dégâts les plus sévères couvre le sud-est de la Sicile sur environ 14 000 km2, incluant l'ensemble des provinces actuelles de Catane, de Raguse et de Syracuse. Au moins 70 villes ou villages sont dévastés et des écroulements partiels de bâtiments sont constatés jusqu'à Messine, Agrigente, Palerme, Reggio de Calabre et l'île de Malte.

Le tremblement de terre a également entraîné d'importants glissements de terrain comme à Noto et Sortino. Par ailleurs, un éboulement a endigué un cours d'eau formant ainsi un lac de plusieurs kilomètres de long. À Augusta, le tsunami endommage les galères des Hospitaliers, ancrées dans le port.

Le nombre de victimes recensées atteint 12 000 morts à Catane, soit 63 % de la population, 5 045 à Raguse (51 %), 3 500 à Syracuse (23 %), 3 000 à Noto (25 %), 1 840 à Augusta (30 %)et 3 400 à Modica (19 %). Le nombre total de victimes approche les 60 000 décès.

Réponse des autorités

La Sicile est à cette époque gouverné par le roi d'Espagne comme un territoire de la couronne d'Aragon. Le vice-roi de Sicile à Madrid, le duc d'Uceda Juan Francisco Pacheco Téllez-Girón, réagit par la nomination de Giuseppe Lanza, duc de Camastra, ainsi que du prince d'Aragon respectivement comme vicaires généraux pour la val Demone et le val di Noto. En raison de la maladie du prince d'Aragon, le duc de Camastra assure seul la gestion de ces deux régions. Le vice-roi envoie également trois généraux afin d'organiser au plus vite les secours dans les zones les plus touchées. L'une des premières mesures prises par le duc de Camastra est d'affranchir ces régions des taxes. Parmi les hommes envoyés par le vice-roi se trouve notamment le colonel Don Carlos von Grunemberg, ingénieur royal du roi d'Espagne, qui possède une grande expérience dans la planification et la construction des fortifications.

À Palerme, le vice-roi crée deux conseils, l'un composé de nobles locaux, l'autre d'ecclésiastiques, chargés de se rencontrer deux fois par semaine pour dessiner les plans de reconstruction des villes ou villages sinistrés.

Reconstruction

Les premiers efforts de reconstruction de concentrent sur le rétablissement des défenses militaires de Syracuse, Augusta, Catane et Acireale en raison de leur importance stratégique. Les plans de reconstruction sont de trois types : déplacer la ville sur un nouveau site, reconstruire à l'emplacement même de la ville en utilisant un nouveau plan ou reconstruire selon le plan existant. Noto et Avola sont dans le premier cas : leur emplacement antérieur est aujourd'hui connu sous le nom de Noto Antica et Avola Antica. Catane est un exemple de ville reconstruite au même endroit en suivant un nouveau plan d'aménagement, tandis que Syracuse est reconstruite entièrement selon le plan d'avant la catastrophe.

L'ampleur et l'étendue des dégâts ont entraîné un renouveau architectural dans les villes siciliennes et maltaises, dans un style alors nommé le baroque sicilien. À cette époque, de nombreux palais, églises ou édifices publics sont reconstruits dans ce style. Plusieurs de ces villes sont inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO sous l'appellation « Villes du baroque tardif de la vallée de Noto (sud-est de la Sicile) » en 2002[3].

Voir aussi

Bibliographie

- (it) Enzo Boschi et Emanuela Guidoboni, Catania terremoti e lave dal mondo antico alla fine del Novecento, Bologne, INGV-SGA, , 414 p. (ISBN 9788877942678)

- Stefano Condorelli, “The Reconstruction of Catania after the Earthquake of 1693”, Proceedings of the Second International Congress on Construction History (Queens’ College Cambridge 2006), Exeter, Short Run Press, 2006, I, pp. 799-815.

- Stefano Condorelli, “L’economia della ricostruzione” in E. Iachello (ed.) Storia di Catania (III). La grande Catania, Catania, Domenico Sanfilippo, 2010, pp. 50-69.

- (it) Salvatore Nicolosi, Apocalisse in Sicilia : il terremoto del 1693, Catane, Tringale, , 327 p.

- (it) Lucia Trigilia, 1693 Illiade funesta : La ricostruzione delle città del Val di Noto, Palerme, Arnaldo Lombardi,

Notes et références

- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « 1693 Sicily earthquake » (voir la liste des auteurs).

- Boschi et Guidoboni 2001, p. 112-113.

- (en) Marcello Bianca, Carmelo Monaco, Luigi Tortorici et Licio Cernobori, « Quaternary normal faulting in southeastern Sicily (Italy) : a seismic source for the 1693 large earthquake », Geophysical Journal International, Londres, Royal Astronomical Society, no 139, , p. 370-394 (lire en ligne).

- « Villes du baroque tardif de la vallée de Noto (sud-est de la Sicile) », UNESCO (consulté le ).