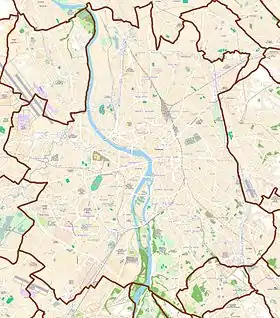

Pont Vieux (Toulouse)

Le pont Vieux est un ancien pont-aqueduc qui franchissait la Garonne à Toulouse.

| Pont Vieux Aqueduc de Lardenne ou de la Reine Pédauque | |

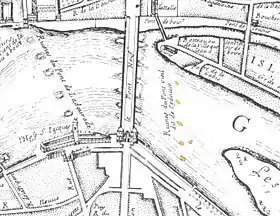

Les vestiges du « pont de Pédauque » (plan par Albert Jouvin de Rochefort, 1680). | |

| Géographie | |

|---|---|

| Pays | |

| Région | Occitanie |

| Département | Haute-Garonne |

| Commune | Toulouse |

| Coordonnées géographiques | 43° 35′ 53″ N, 1° 26′ 19″ E |

| Fonction | |

| Franchit | Garonne |

| Caractéristiques techniques | |

| Type | Pont en maçonnerie |

| Matériau(x) | Pierre et brique |

| Construction | |

| Construction | début du Ier siècle |

| Démolition | XVe - milieu du XXe siècle |

Il est construit au début du Ier siècle pour franchir le fleuve, mais aussi pour alimenter en eau la ville gallo-romaine de Tolosa. En rive gauche de la Garonne, les eaux de plusieurs sources étaient collectées le long de la première terrasse géologique de la Garonne, sur le terroir de Lardenne, par un aqueduc souterrain jusqu'à un château d'eau. L'aqueduc est ensuite aérien sur plusieurs kilomètres avant de franchir la Garonne pour aboutir, en rive droite, au cœur de la cité, à l'emplacement de l'actuelle place Rouaix. Il est vraisemblablement bâti en maçonnerie de pierre et de brique.

Le pont est, malgré les crues destructrices du fleuve et quoiqu'il perde sa fonction d'aqueduc, entretenu tout au long du Moyen Âge : il reste jusqu'au troisième quart du XIIe siècle le seul pont qui permette de traverser la Garonne. À partir de cette date, il est progressivement remplacé par un nouveau pont construit plus en aval, le pont de la Daurade. Il est progressivement abandonné et il cesse d'être réparé à partir de la fin du XVe siècle. C'est à la même époque que la légende en attribue la construction à une reine wisigothe du Ve siècle, raison pour laquelle il reste connu comme le pont ou l'aqueduc de la reine Pédauque.

Progressivement, les vestiges du pont disparaissent. En 1949, la dernière pile, connue comme le « rocher de Carnaval », est démoli. Certaines éléments restent toutefois encore visibles au large de la prairie des Filtres lors des basses eaux de la Garonne.

Histoire

Antiquité

La première partie de l'aqueduc consiste en un canal souterrain maçonné en mortier de chaux et de tuiles concassées, large de 0,65 mètre et haut de 0,44 mètre.

L'ouvrage circulait depuis les premières terrasses de Garonne jusqu'au quartier de la Cépière où il sortait de terre et virait à 90° pour s'orienter plein est. Il empruntait alors le tracé des actuelles route de Saint Simon, de la rue de Cugnaux, où une quinzaine d'arches ont été exhumées au XIXe siècle, et de la rue des Teinturiers. Il atteignait la rive droite au niveau de la descente de la halle au poisson où l'eau était stockée dans un premier réservoir. L'aqueduc poursuivait ensuite son chemin jusqu'à la place Rouaix, où un second réservoir distribuait l'eau vers les principaux axes de la cité. Il était capable d'acheminer 30 000 m3 par jour. La partie aérienne entre la Cépière et la place Rouaix était composée de 517 piles qui soutenaient la canalisation. Il culminait à cinq mètres au-dessus de l'actuel quartier Saint-Cyprien pour enjamber la Garonne.

Moyen Âge et période moderne

Au début du XVIIe siècle, l'historien toulousain Guillaume Catel donne une description des vestiges du pont :

« L'aqueduc [...] estoit continué jusques dans la ville, passant à travers la riviere de Garone, dans laquelle se treuvent encore les fondemens des piliers de brique qui portoient ledit aqeuduc. Et peut estre estoit il continué dans la riviere par piliers & arceaux à la façon d’un pont, d’où vient qu’il est appellé par le peuple, le Pont de la Regine Pedauque, c’est à dire pied d’oye, d’autant qu’il estoit si estroit qu’un homme, ou autre animal n’y pouvoit si commodement passer, qu’une oye. [...] Ce Pont est appellé le Pont Vieil depuis longues années, pour le distinguer de celuy de la Daurade [...]. Ce Pont Vieil estoit de structure romaine ou plustost Gotthique ; car il est fait grossierement, comme l’on peut recognoistre à l’arcade, qui reste encores dans la maison du Sieur Raché, laquelle est bastie de brique, & de pierre fort grossierement. »

— Guillaume Catel, Mémoires de l'histoire du Languedoc, 1633, p. 127-128 et 194-195.

Époque contemporaine

Dans les années 1960, l'aqueduc est étudié par l'abbé Georges Baccrabère. En juin 2013, des travaux effectués par les services de la ville près de la station de métro Bellefontaine permettent de retrouver le canal souterrain de l’aqueduc romain. De même, un diagnostic archéologique met à jour une section de 540 mètres dans le parc de l'université de Toulouse Jean-Jaurès.

Notes et références

Voir aussi

Bibliographie

- Jean-Marie Arrouy, article « Ponts sur la Garonne », dans Le Dictionnaire de Toulouse, éd. Loubatières, Toulouse, 2004 (ISBN 2-862-66410-3).

- Jean Coppolani, Les Ponts de Toulouse, Éditions Privat, Toulouse, 1992, (ISBN 2-708-99069-1).

- Georges Baccrabère, « L'aqueduc de la « Reine Pédauque » à Toulouse », Mémoires de la Société archéologique du Midi de la France, tome XXX, 1964, p. 59-119 (lire en ligne).

- Georges Baccrabère, « L'aqueduc antique de Lardenne à Toulouse », Bulletin du Centre d'histoire juridique méridional, vol. 47 « Mélanges offerts à Jean Dauvillier », , p. 23-45 (présentation en ligne).

- L. Babonneau, « Les anciennes piles de nos vieux ponts », L'Auta, no 192, février 1949.

Articles connexes

Lien externe

- Musée Saint-Raymond, Tolosa V2, sur YouTube, décembre 2017 (lire en ligne).