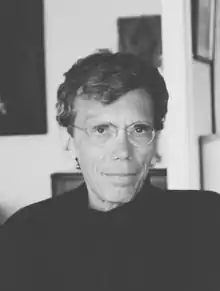

Philippe Besnard

Philippe Besnard, né le à Niort (Deux-Sèvres) et mort le à Paris 16e[1], est un sociologue français.

| Nom de naissance | Philippe Pierre Marcel Marie Besnard |

|---|---|

| Naissance |

Niort |

| Décès |

(à 61 ans) 16e arrondissement de Paris |

| Nationalité |

|

| Formation |

Université_Paris-Sorbonne Institut_d'études_politiques Université_Paris-Nanterre |

|---|---|

| Profession | Sociologue |

| Approche | Sociologique, Durkheimienne |

| Œuvres principales |

L'anomie, ses usages et ses fonctions dans la discipline sociologique depuis Durkheim Un prénom pour toujours. La cote des prénoms hier, aujourd'hui et demain Mœurs et humeurs des Français au fil des saisons Études durkheimiennes |

Ses travaux les plus marquants concernent les études durkheimiennes, la sociologie des prénoms et celle des phénomènes de mode.

Biographie

Formation

Licencié de philosophie (1963) et de sociologie (1966) à la Sorbonne, diplômé de l’Institut d'études politiques de Paris (1965, il obtient en 1970 un doctorat de 3e cycle puis devient docteur d’État en Lettres et Sciences humaines à l’Université de Nanterre-Paris X en 1985.

Carrière professionnelle

Directeur de recherche de classe exceptionnelle (DRCE) au Centre national de la recherche scientifique, Philippe Besnard fait partie du Groupe d’étude des méthodes de l’analyse sociologique jusqu’en 1994, puis de l’Observatoire sociologique du changement (OSC), dont il assure la direction jusqu’en 2003. Professeur et Directeur de l'école doctorale de sociologie à Institut d'études politiques de Paris, Philippe Besnard a également présidé le jury de l'agrégation de Sciences économiques et sociales. De 1998 à 2003 il dirige la Revue française de sociologie. Il est élu à l'Academia Europeae en 2002.

Études durkheimiennes

Philippe Besnard coordonne plusieurs numéros thématiques de la Revue française de sociologie consacrés aux durkheimiens, à leurs concurrents et à leurs successeurs : « A propos de Durkheim » (no 17-2, 1976), « Les durkheimiens » (no 20-1, 1979 ; adapté en anglais avec l’ouvrage The Sociological Domain[2]), « Sociologies françaises au tournant du siècle. Les concurrents du groupe durkheimien » (no 22-3, 1981), « La sociologie en France dans l’entre-deux-guerres » (no 26-2, 1985), « Reconstructions de la sociologie française » (no 32-3, 1991).

Il dirige le numéro de L’Année sociologique consacré au centenaire de cette revue, qui joue un rôle majeur dans la fondation de la sociologie moderne (no 48-1, 1998). De 1977 à 1987 il anime le bulletin d’information Études durkheimiennes, qui coordonne des recherches menées dans de nombreux pays et qui est à l’origine de la revue Durkheimian Studies / Études durkheimiennes. Il traque dans les archives la correspondance de Durkheim et en publie une grande partie, notamment dans les Lettres à Marcel Mauss [3]. Un ouvrage paru quelques jours après son décès rassemble ses principaux articles sur Durkheim et les durkheimiens. La partie centrale de ce recueil, « Modes d’emploi du Suicide », met en évidence l’originalité du livre publié par Durkheim en 1897[4]. Pour Besnard les deux dimensions au long desquelles Durkheim rend compte des variations des taux de suicide, l’intégration et la régulation, sont bien distinctes l’une de l’autre, contrairement aux thèses de Maurice Halbwachs [5], de Jean Baechler [6] ou de Whitney Pope [7] ; ces variations peuvent résulter en partie de ce que les proches du mort parviennent à masquer la cause réelle du décès, mais contrairement aux affirmations du sociologue américain Jack Douglas [8] l’ordre de grandeur de ces dissimulations est bien inférieur à l’amplitude des écarts observés ; en revanche une autre critique de Douglas est recevable : il n’est pas cohérent de la part de Durkheim de poser une définition sociologique préalable du suicide [9] et de s’appuyer ensuite sur des statistiques produites par des institutions judiciaires et policières dont la conception du suicide diffère de celle du sociologue.

Sociologie des prénoms

Faisant appel à l’observation de régularités statistiques et attestant par là même de la fécondité toujours actuelle de l’approche durkheimienne, Philippe Besnard s’associe au statisticien Guy Desplanques[10] - [11] pour analyser les variations de la fréquence d’attribution des prénoms. Il met en évidence le passage d’un régime classique où le stock des prénoms varie peu d’une génération à la suivante à un régime moderne qui s’amorce au fil du XIXe siècle et qui est marqué par l’emprise de la mode. Tel ou tel prénom, d’abord « précurseur » devenant « pionnier » puis « dans le vent », ensuite « conformiste », « à la traîne », « démodé » et enfin « désuet ». « Marcel » par exemple était un choix précurseur à la naissance de Marcel Proust, conformiste dans les années 1910-1920, désuet vers 1960. Le cycle de vie des prénoms tend à raccourcir au fil du temps. Les prénoms féminins subissent davantage l’emprise de la mode que ceux des garçons. Les catégories sociales et professionnelles les plus diplômées lancent les modes, mais elles sont aussi les plus enclines à attribuer à leurs enfants des prénoms classiques, moins exposés aux risques d’obsolescence. Ces travaux donnent lieu à la fois à des publications académiques et à un ouvrage destiné au grand public, La cote des prénoms, (première édition, 1986, mise à jour annuellement puis perpétuée après son décès par Joséphine Besnard, sa fille, de 2004 à 2009[12]).

Publications

Ouvrages

- (avec Denise Jodelet et Jean Viet), La psychologie sociale : une discipline en mouvement, Paris – La Haye, Mouton, et École Pratique des Hautes Études, 1970 (réédité en 1995).

- Philippe Besnard (textes choisis par), Protestantisme et capitalisme, la controverse post-wébérienne, Paris, Armand Colin, col. « U Sociologie », 1970.

- Besnard P., dir., The sociological domain. The Durkheimians and the founding of French sociology, Cambridge University Press et Maison des Sciences de l’Homme, 1983.

- L’anomie, ses usages et ses fonctions dans la discipline sociologique depuis Durkheim, Paris, PUF, col. Sociologies, 1987. (Reprend ses travaux de thèse d’État soutenue en 1985.) Disponible sur Gallica

- (avec Guy Desplanques) Un prénom pour toujours. La cote des prénoms hier, aujourd’hui et demain, Paris, Balland, 1986, 1988, 1991 ; suivi de La cote des prénoms en 1994, Paris, Balland, 1993, parution annuelle jusqu’en 2004 (série prolongée par Joséphine Besnard, sa fille, de 2004 à 2009).

- Mœurs et humeurs des Français au fil des saisons, Paris, Balland, 1989. Disponible sur Gallica

- (avec Raymond Boudon, Mohamed Cherkaoui et Bernard-Pierre Lecuyer) Dictionnaire de sociologie, Paris, Larousse, 1989 (réédité augmenté en 2012)

- Philippe Besnard, Massimo Borlandi et Paul Vogt (dir.), Division du travail et lien social : la thèse de Durkheim un siècle après, Paris, PUF, 1993.

- (avec Marcel Fournier) Présentation de l’ouvrage d’Émile Durkheim (1858-1917), Lettres à Marcel Mauss, Paris, PUF, 1998.

- (avec Jean-Jacques Becker, Alexander Riley et Christophe Prochasson) Un ethnologue dans les tranchées (-), CNRS Éditions, 2002

- Études durkheimiennes, Genève, Droz, 2003.

Articles dans des revues scientifiques

- Durkheim et les femmes ou le Suicide inachevé, Revue française de sociologie, 1973 [13]

- Les ouvrages de terminologie sociologique publiés en France : Bilan critique, Revue française de sociologie, 1974 [14]

- E. Durkheim, Autres textes inconnus, Revue française de sociologie, vol. 17, no 2, 1976, p. 190-196

- Textes inédits ou inconnus de Émile Durkheim. Lettres à CéIestin Bouglé, Revue française de sociologie, 1976 [15]

- Rôle des Universités dans l'éducation sociale du pays, Revue française de sociologie, 1976 [16]

- Anti- ou anté-durkheimisme? Contribution au débat sur les statistiques officielles du suicide, Revue française de sociologie, 1976 [17]

- (avec Marie-France Essyad) Bibliographie des écrits sur Durkheim, Revue française de sociologie, 1976 [18]

- Merton à la recherche de l'anomie, Revue française de sociologie, 1978 [19]

- Pour une étude empirique du phénomène de mode dans la consommation des biens symboliques : le cas des prénoms, Archives européennes de sociologie, vol. 20, no 2, 1979, p. 343-351

- La formation de l'équipe de l'Année sociologique, Revue française de sociologie, vol. 20, no 1, 1979, p. 7-31

- Durkheim and Sexual Anomie: A Comment on Tiryakian, Social Forces, vol. 61, no 1, 1982, p. 284-286

- Le destin de l'anomie dans la sociologie du suicide, Revue française de sociologie, vol. 24, no 4, 1983, p. 605-629

- Modes d'emploi du Suicide: Intégration et régulation dans la théorie durkheimienne, L'Année sociologique, vol. 34, 1984, p. 127-163

- Un conflit au sein du groupe durkheimien : la polémique autour de La Foi jurée, Revue française de sociologie, 1985 [20]

- Les sociologistes et le sexe. Réponse à Claude Dubar, Revue française de sociologie, 1987[21]

- Lettres de Émile Durkheim à Henri Hubert, Revue française de sociologie, 1987 [22]

- The True Nature of Anomie, Sociological Theory, vol. 6, no 1, 1988, p. 91-95

- Besnard replies to Orrù, In: J. Clark et al. (ed), Robert K. Merton, consensus and controversy, London, Fahmer Press, 1990, p. 256-257 (repris en 2004 par la Revue européenne de sciences sociales, vol. 42, no 129, p. 382-383).

- (avec Cyril Grange) La fin de la diffusion verticale des goûts ? Prénoms de l'élite et du vulgum, L'Année sociologique, vol. 43, 1993, p. 269-294

- The Study of Social Taste Through First Names: Comment on Lieberson and Bell, American Journal of Sociology, vol. 100, no 5, 1995, p. 1313-1317

- Mariage et suicide : la théorie durkheimienne de la régulation conjugale à l'épreuve d'un siècle, Revue française de sociologie, 1997 [23]

- Le centenaire d'une entreprise fondatrice, L'Année sociologique, vol. 48, no 1, 1998, p. 9-25

- (avec Karen E. Fields, W. S. F. Pickering, Jacqueline Redding) More on translating délire, Durkeimian Studies, vol. 4, 1998, p. 29-33

- (avec Guy Desplanques) Les catégories socioprofessionnelles à l'épreuve de la stratification temporelle des goûts, Revue française de sociologie, 1999 [24]

- En suivant ma pente: De Bud Powell à la Revue française de sociologie , entretien avec Jean-Christophe Marcel, Revue européenne des sciences sociales, 2004 [25]

- Durkheim's squares: types of social pathology and types of suicide, In : Jeffrey C. Alexander and Philip Smith (dir.), The Cambridge Companion to Durkheim, Cambridge University Press, 2005, p. 70-79.

Notes et références

- Relevé des fichiers de l'Insee

- (en) Philippe Besnard, The Sociological domain, the Durkheimians and the founding of French sociology, Cambridge, Cambridge University Press, , 296 p. (ISBN 0-521-23876-5)

- Durkheim, Émile, 1858-1917., Fournier, Marcel, 1945- ... et Impr. des PUF), Lettres à Marcel Mauss, Presses universitaires de France, (ISBN 978-2-13-049099-9, OCLC 406243618, lire en ligne)

- Émile (1858-1917) Auteur du texte Durkheim, Le Suicide, étude de sociologie, par Émile Durkheim,..., F. Alcan, (lire en ligne)

- Halbwachs, Maurice, 1877-1945., Les causes du suicide, Paris, Presses universitaires de France, , 384 p. (ISBN 2-13-052090-1, OCLC 300196705, lire en ligne)

- Baechler, Jean., Les suicides, Calmann-Lévy, (ISBN 2-7021-0066-X, OCLC 2219256, lire en ligne)

- Pope, Whitney., Durkheim's Suicide : a classic analyzed, Chicago/London, University of Chicago Press, , 229 p. (ISBN 0-226-67538-6, OCLC 1945362, lire en ligne)

- Douglas, Jack D.,, The social meanings of suicide, , 414 p. (ISBN 978-0-691-62117-3, OCLC 905863053, lire en ligne)

- Voir le texte de Marcel Mauss repris par P. Bourdieu, J.-C. Chamboredon et J.-C. Passeron dans Le métier de sociologue (Paris, Mouton, 1968) sous le titre « La définition provisoire comme instrument de rupture ».

- Guy Desplanques, « Les enfants de Michel et Martine Dupont s'appellent Nicolas et Céline », Economie et Statistiques, , p. 63-83 (ISSN 1777-5574, lire en ligne)

- Besnard, Philippe., Un prénom pour toujours : la cote des prénoms, hier, aujourd'hui et demain, Balland, (ISBN 978-2-7158-0625-2, OCLC 15720129, lire en ligne)

- Vincent Louvet, « Michel Lafon - Nos Auteurs », sur michel-lafon.fr (consulté le )

- Philippe Besnard, « Durkheim et les femmes ou le Suicide inachevé », Revue Française de Sociologie, vol. 14, no 1, , p. 27-61 (DOI 10.2307/3320322, lire en ligne, consulté le )

- Philippe Besnard, « Les ouvrages de terminologie sociologique publiés en France. Bilan critique », Revue française de sociologie, vol. 15, no 2, , p. 263-273 (lire en ligne, consulté le )

- Emile Durkheim, « Lettres à Célestin Bouglé », Revue française de sociologie, vol. 17, no 2, , p. 165-180 (lire en ligne, consulté le )

- Philippe Besnard, « Rôle des Universités dans l'éducation sociale du pays », Revue Française de Sociologie, vol. 17, no 2, , p. 181-189 (DOI 10.2307/3321243, lire en ligne, consulté le )

- Philippe Besnard, « Anti- ou anté-durkheimisme? Contribution au débat sur les statistiques officielles du suicide », Revue Française de Sociologie, vol. 17, no 2, , p. 313-341 (DOI 10.2307/3321250, lire en ligne, consulté le )

- Philippe Besnard et Marie-France Essyad, « Bibliographie des écrits sur Durkheim », Revue française de sociologie, vol. 17, no 2, , p. 313-341 (lire en ligne, consulté le )

- Philippe Besnard, « Merton à la recherche de l'anomie », Revue Française de Sociologie, vol. 19, no 1, , p. 3-38 (DOI 10.2307/3320952, lire en ligne, consulté le )

- Philippe Besnard, « Un conflit au sein du groupe durkheimien. La polémique autour de La Foi jurée », Revue Française de Sociologie, vol. 26, no 2, , p. 247-255 (DOI 10.2307/3321576, lire en ligne, consulté le )

- Philippe Besnard, « Les sociologistes et le sexe Réponse à Claude Dubar », Revue Française de Sociologie, vol. 28, no 1, , p. 137-144 (DOI 10.2307/3321449, lire en ligne, consulté le )

- Philippe Besnard, « Lettres de Emile Durkheim à Henri Hubert présentées par Philippe Besnard », Revue française de sociologie, vol. 28, no 3, , p. 483-534 (lire en ligne, consulté le )

- Philippe Besnard, « Mariage et suicide: la théorie durkheimienne de la régulation conjugale à l'épreuve d'un siècle », Revue Française de Sociologie, vol. 38, no 4, , p. 735-758 (DOI 10.2307/3322626, lire en ligne, consulté le )

- Philippe Besnard et Guy Desplanques, « Les catégories socioprofessionnelles à l'épreuve de la stratification temporelle des goûts », Revue Française de Sociologie, vol. 40, no 1, , p. 97-109 (DOI 10.2307/3322520, lire en ligne, consulté le )

- Jean-Christophe Marcel, « « En suivant ma pente » : de Bud Powell à la Revue française de sociologie », Revue européenne des sciences sociales. European Journal of Social Sciences, no XLII-129, , p. 385–401 (ISSN 0048-8046, DOI 10.4000/ress.454, lire en ligne, consulté le )

Bibliographie

- La sociologie durkheimienne : tradition et actualité. A Philippe Besnard, in memoriam, textes et études réunis par Massimo Borlandi et Giovanni Busino, Revue européenne des sciences sociales, no 129, 2004.

- Philippe Besnard.(1942-2003), notice biographique par Massimo Borlandi, L'Année sociologique, vol. 53, no 1, 2003, p. 285-288.

- Raymond Boudon, « Philippe Besnard (1942-2003) », Revue française de sociologie, , p. 1-4 (ISSN 0035-2969, lire en ligne).

Liens externes

- Ressource relative à la recherche :

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :