Perliculture

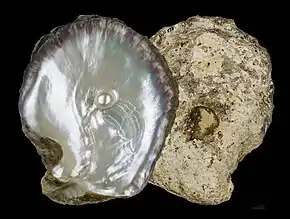

La perliculture[1] ou nacroculture désigne l'activité humaine qui consiste à cultiver les huîtres perlières, soit à les élever, à les greffer et à les entretenir pour en obtenir des perles de qualité.

Les premiers essais de culture des perles sont anciens : les Chinois introduisaient des statuettes de Bouddha dans les huîtres en guise de nucléus, les Araméens de petites figurines en terre cuite représentant des animaux. Le Suédois Carl von Linné et un Français font des essais, mais ce sont les Japonais To Kichi Nishikawa, Tatsuhei Mise et surtout Mikimoto Kōkichi (1858-1954) qui réussissent à mettre la technique au point, et en font une industrie.

Beaucoup d'huîtres meurent après la greffe : environ dix pour cent immédiatement, et dix pour cent dans les deux ans. Un tiers des huîtres rejettent le nucléus et la nacre sécrétée par le greffon forme alors un keshi (graine de pavot en japonais), une sorte de perle manquée. Un cinquième des huîtres greffées produisent une perle inutilisable. Sur les trente pour cent de greffons donnant une perle utilisable, seul un pour cent font des perles parfaites.

Dans certaines variétés d'huîtres, on pose un noyau contre la coquille : c'est le mabé, une demi-perle enchâssée dans de la nacre. C'est Coco Chanel qui rendit ces mabés « populaires », montés en boucles d'oreille. Des recherches récentes ont permis de mettre au point une variété de mabés dont le noyau est sculpté connus sous le nom d'Icônes de Tahiti. Ces gemmes sont cultivées en un temps record de 3 à 4 mois avec un taux de réussite allant jusqu'à 80 %.

Perles d'Akoya

Ce sont les perles de culture de tradition japonaise (mais il commence à s'en produire plus en Chine). Elles sont obtenues depuis plus d'un siècle par introduction d'un greffon dans des huîtres de mer (Pinctada fucata et Pinctada martensi), et font entre 2 et 9 mm de diamètre. Elles sont naturellement jaunes, vertes et crèmes, mais sont retraitées pour devenir champagne, blanches ou argentées.

Perles d'Australie (ou des Mers du Sud)

Produite par l'espèce Pinctada maxima. Elles sont parmi les plus solides et les plus grosses (le record est détenu par une perle de près de 3 centimètres de diamètre). Elles sont aussi obtenues selon la technique japonaise, et ont une grande variété de teintes (plus foncées en Australie et dans le Pacifique).

Perle de Tahiti, Mabé, Keshi et Icônes de Tahiti

.JPG.webp)

Depuis la fin du XIXe siècle, la Polynésie française pratique l'exploitation des huîtres nacrières (pour la fabrication en Europe des boutons de nacre) et perlières naturelles jusqu'à constituer au début du XXe siècle le deuxième ou troisième poste en valeur déclarée à l'exportation[2]. Ainsi jusqu'en 1920, la production annuelle de nacre brute était, dans les meilleures années, de l'ordre de 1 000 tonnes par an pour chuter jusqu'à seulement 10 tonnes exportées vers 1975 en raison de la surexploitation non raisonnée de la ressource primaire[2].

De ce fait, la culture des perles produites par l'espèce Pinctada margaritifera de Polynésie a fait l'objet d'essais depuis les années 1920, mais c'est à partir de 1965, et grâce à l'aide de spécialistes japonais, qu'elle s'est vraiment développée pour inverser la chute drastique des stocks d'huîtres présentes naturellement dans les lagons polynésiens. L'atoll de Manihi a été le premier site de Polynésie française à développer à grande échelle ces techniques de greffes[2]. La perliculture constitue aujourd'hui une activité importante en Polynésie française, pratiquée dans les fermes perlières.

Les huîtres de la variété Pinctada margaritifera, forment des perles dites « perles noires de Tahiti », qui est devenue une appellation d'origine contrôlée. Leurs tons nacrés varient du vert à des coloris plus sombres ou plus clairs, en passant par des teintes tirant vers le violet. Le Japon en est le principal marché de consommateurs.

Lors de la greffe, la poche reproductrice de l'huître est incisée pour y déposer un petit morceau du manteau d'une autre huître. Les cellules issues de ce greffon de manteau se développent ensuite et tapissent la poche reproductrice. Ce sont ces cellules qui sécrètent la nacre qui forme habituellement la coquille. En même temps que ce greffon, un petit nucléus sphérique est introduit, généralement un morceau de coquillage, qui sert de noyau aux sécrétions du greffon qui forme plus tard une perle. Certains barèmes de qualités fixent que le nucléus devrait être recouvert d'une couche de nacre d'un minimum de 0,8 mm. Les taux de mortalité après greffes varient en fonction des exploitations et de l'expérience du greffeur, mais des taux de réussite habituels tournent aux alentours de 25 à 30 %.

Historiquement, des greffeurs japonais étaient engagés lors des courtes périodes de greffe. Protégeant le secret de leurs techniques, ils entouraient leur travail de précautions, mais ces techniques furent néanmoins apprises par des Polynésiens. Il existe maintenant de nombreux greffeurs autochtones, et une école de greffe forme aujourd'hui de jeunes Polynésiens. Des greffeurs originaires de Chine, moins chers que leurs confrères japonais, sont également régulièrement engagés.

Le mabé se différencie de la perle par le procédé de fabrication. Au lieu de greffer l'huitre en y insérant un nucleus dans la poche reproductrice, un implant est collé à l'intérieur de la coquille de la nacre. Ainsi, le mabé est récolté après qu'une couche de nacre l'a recouvert. Contrairement à la perle qui, une fois récoltée laisse la possibilité de refaire une deuxième greffe, l'extraction du mabé ne peut être faite qu'en le découpant de la nacre donc en sacrifiant l'animal.

À l'origine, les mabés n'étaient réalisés que sous des formes simples (larmes, cœurs...) comme le montre l'illustration. Mais récemment, grâce à de nouvelles technologies mises au point par Paul Cross[3], un spécialiste californien de la perle de Tahiti, une grande variété de motifs est possible. Le premier-né de cette nouvelle génération de mabés, connus aussi sous le nom d’« Icônes de Tahiti », fut un mabé produit en 1998 et ayant la forme de Mickey personnage de Disney[4]. Mais très rapidement, une diversité d'autres présentations ont vu le jour avec des mabés en forme de dent de requin, de coquillages et même d'Oscar de Hollywood.

Icônes de Tahiti - Dent de Requin

Icônes de Tahiti - Dent de Requin Icônes de Tahiti - Coquillage

Icônes de Tahiti - Coquillage

Perle de Tahiti

Collectage

La pêche des huîtres perlières du milieu naturel est interdite et tout l'approvisionnement en nacres se fait par le collectage, une technique originale de capture des larves qui permet l'approvisionnement en naissain de toutes les fermes perlières à partir de quelques atolls. Les collecteurs sont fabriqués à partir de pièces d’ombrières d’agriculture en polypropylène enfilées sur une fine corde de manière à constituer un support aux multiples anfractuosités, sites idéaux pour le développement des jeunes naissains. Cette technique tout à fait originale de capture des nacres a été inventée en Polynésie française et explique en grande partie le succès de l’industrie perlière dans cette zone. Non seulement l’activité n’est plus dépendante de stocks naturels aléatoires, mais l’environnement est protégé de la dégradation des coraux, victimes collatérales de la pêche des huîtres perlières fixées sur ceux-ci.

Élevage

L'élevage des pintadines est un préalable indispensable à la production des perles. En effet, une huître ne pourra être greffée que lorsqu’elle aura atteint une taille minimale et que certains organes seront suffisamment développés. Pour leur grossissement, les nacres sont placées dans des paniers ou suspendues sur des cordages, (les chapelets ou les torons) et doivent alors être percées. Les nacres pouvant être opérées sont âgées d’au moins 30 mois. La prédation par les balistes, les raies léopards et quelques autres espèces sont le plus gros problème auquel doivent faire face les perliculteurs durant ce grossissement.

Greffe

Le principe de base consiste à introduire à l'intérieur de l'huître perlière, dans un appendice contenant peu d'éléments vitaux pour l'animal, une bille de nacre, le nucleus, et un fragment de manteau, organe sécréteur des couches de nacre.

Le nucleus provient de coquilles de moules d'eau douce essentiellement pêchées dans le Mississippi, aux États-Unis. Il est façonné en Asie. Le BU est l'unité de base du diamètre des nucleus (1 BU= 0,3 millimètre environ). En Polynésie, les tailles standard de nucleus varient de 2,0 BU à 2,3 BU. Le greffon, fragment du manteau est obtenu à partir d'une huître sacrifiée. Celle-ci sera choisie avec précaution et une bonne partie de la qualité de la perle dépendra de ce choix. Chaque huître sacrifiée permet de produire environ cinquante greffons.

Chaque opération, greffe, ne dure pas plus de quinze secondes. Les greffeurs opèrent entre 350 et 450 nacres par jour. L'opération est très délicate et les taux de rétention varient entre 50 % et 80 %, en fonction de la qualité des greffeurs, de la température et de la qualité des huîtres perlières.

À la récolte des perles, les nacres ne sont pas sacrifiées et il est possible de faire une seconde implantation pour environ 30 % des individus et même une troisième pour environ 10 %. Dans le cas d'une seconde ou troisième greffe, le fragment de manteau n'est plus nécessaire. Cette technique permet la production de très grosses perles car les nucléus introduits en seconde et troisième opération sont plus gros.

Immédiatement après l'opération, les huîtres sont placées dans des paniers de rétention. Ceux-ci serviront pour contrôler le taux de succès de la greffe au bout de 45 jours. Les huîtres qui ont conservé le nucleus sont percées et attachées avec un nylon sur une cordelette à raison de vingt nacres par corde. L'élevage de la perle peut enfin commencer.

Perles d'eau douce

C' est la moule d'eau douce Margaritifera margaritifera qui est élevée pour produire les perles d'eau douce. Il existe, pour ce type de perles, une très grande variété de formes, de couleurs, de tailles et de lustre. La grande variété de formes est due au fait que, contrairement aux autres coquillages perliers, les moules ne sont pas nucléonées. Nucléoner signifie que l'on introduit dans le coquillage un noyau appelé nucléon, sur lequel, suivant les variétés, le coquillage dépose de quelques dixièmes à quelques millimètres de nacre. Dans le cas des perles d'eau douce, ce sont des morceaux de manteau d'une autre moule d'eau douce que l'on glisse dans le manteau après incision. Jusqu'à cinquante par coquillage. De ce fait, la perle est totalement en nacre et beaucoup plus solide que les autres perles de culture, mais sa forme est très variable car elle n'est pas guidée dans son processus de croissance par une sphère.

Les perles d'eau douce ont connu une grande popularité grâce à leurs variétés de couleurs et de formes, leur abondance et leur prix très intéressant. Leur taille varie en général de 2 à 13 mm. On en trouve des ternes, des laiteuses, d'autres qui ont un poli soyeux d'autres encore qui sont brillantes.

Cette espèce fut autrefois abondante dans les cours d'eau européens : elle a été exploitée depuis la Préhistoire par l'Homme, sans doute comme nourriture et pour les perles de nacre qu'elle renferme parfois (exploitable en joaillerie pour 1 individu sur 1 000 en moyenne pour des moules non inséminées artificiellement)[5]. On raconte ainsi que Marie de Médicis portait un jour, pour le baptême de son fils, une robe composée de 32 000 perles d'eau douce : cette exploitation facile et particulièrement lucrative a rapidement éradiqué l'espèce de la plupart des lieux faciles d'accès en Europe dès l'Ancien Régime. Cette espèce ayant une croissance très lente, une grande fragilité face à la pollution et étant dépendante pour sa reproduction des populations de truites elles-mêmes en voie de disparition, les dernières colonies françaises sont extrêmement rares. En France, elle était encore signalée en 1998 dans les Pyrénées-Atlantiques et les Vosges ainsi que dans le centre de la France. En 2008, elle est encore connue dans la Vienne, la Dronne et la Charente, mais est encore très présente uniquement dans la rivière Dordogne, pour les grands cours d'eau de l'hexagone. Un peuplement récemment confirmé dans l'Oise s'est éteint à la suite d'une pollution chimique de la rivière. Dans tous les cas, l'espèce est protégée, et sa récolte interdite.

Ces moules sont cultivées depuis le XIIIe siècle en Chine, par l'introduction d'un morceau de manteau d'une moule, c'est-à-dire l'extrémité du corps de la moule qui fabrique la nacre, dans une autre moule d'eau douce. Les qualités sont variables, de laiteuse ou même sans éclat à brillante. Les tailles obtenues varient entre 2 et 13 mm de diamètre. La production annuelle atteint 800 tonnes.

Après nucléonation, les moules sont remises en eau pour une période de deux à six ans. Plus on laissera de temps au mollusque, plus la taille des perles sera importante. Elle peut aller jusqu'à 16 mm. La capacité de ces coquillages à produire jusqu'à cinquante perles à la fois, combiné aux nombreuses fermes perlières qui se sont développées en Chine, explique les quantités importantes qui sont produites : 1 500 tonnes en 2007. D'où le coût bien moindre de ces perles, même si les plus belles atteignent désormais la qualité de leurs cousines d'eau de mer.

La qualité des perles dépend de la taille, de la sphéricité, du peu de défauts de surface et du lustre. Les perles d'eau douce ont un lustre très variable, de terne, voire laiteux, jusqu'à très beau et même éclatant. Il peut, pour les plus belles, égaler le lustre des perles d'Akoya. La technicité des Chinois a tellement évolué ces dernières années qu'il faut être spécialiste pour distinguer désormais à l'œil nu les plus belles perles d'eau douce de leurs voisines d'eau de mer.

Notes et références

- « La perliculture marine », sur www.perles-tahiti.com (consulté le )

- [PDF] L'Huître nacrière et perlière en Polynésie française : mutation de l'exploitation par André Intès dans La Pêche maritime no 1272 de mars 1984.

- Icon Pearls

- La Jolla Village News, vol. 4, no 1 du 12 novembre 1998.

- Motte, G. (2006). Moule perlière Margaritifera margaritifera (Linnaeus, 1758) Mulette perlière. Cahiers « Natura 2000 », voir p 19/136.

Annexes

Articles connexes

- Pêche à la perle

- Province de Palawan (Philippines), principalement en perles dorées

Lien externe

- Roxana Azimi, « La différence de prix entre perles fines et de culture s'amenuise », Le Monde, (lire en ligne)