Parc national d'Ivindo

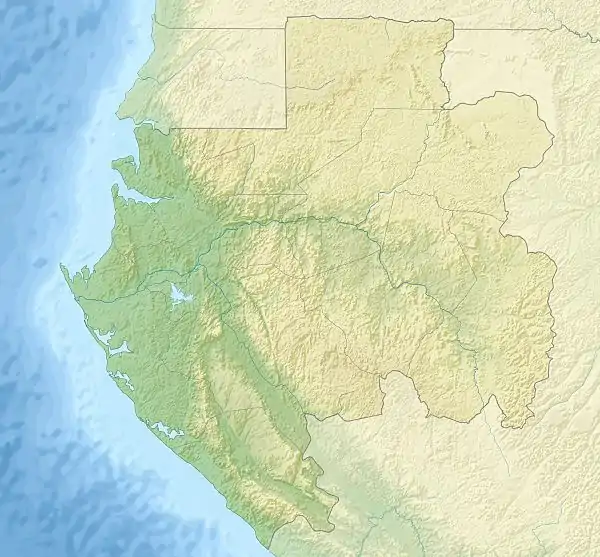

Le parc national de l'Ivindo est situé au centre-est du Gabon à cheval entre les provinces de l’Ogooué-Ivindo et de l’Ogooué-Lolo. Il est traversé par l'équateur. Il abrite les chutes de Kongou, les chutes de Mongolie, la rivière Djidji ainsi que le baï de Langoué (l'une des cinq clairières forestières les plus importantes d'Afrique[1] où on a trouvé la plus grande concentration de gorilles du Gabon).

| Pays | |

|---|---|

| Province | |

| Coordonnées |

0° 06′ 50″ N, 12° 37′ 43″ E |

| Ville proche | |

| Superficie |

3 000 km2 |

| Type | |

|---|---|

| WDPA | |

| Création |

2002 |

| Patrimonialité |

Liste indicative du patrimoine mondial (d) () Patrimoine mondial () |

| Administration | |

| Site web |

| Date d'entrée | |

|---|---|

| Identifiant | |

| Critère |

|

.jpg.webp)

Le parc national de l'Ivindo est inscrit sur la liste du patrimoine mondial par l'UNESCO le [2].

Historique

En 1972, la station de recherche de Makokou, créée en 1963, fut déplacée vers le plateau d’Ipassa où avait été créée l’année précédente la réserve intégrale d’Ipassa couvrant une superficie de 10 000 ha. En 1983, celle-ci fut proclamée réserve de la Biosphère dans le cadre du programme MAB de l’UNESCO. Cette station de recherche attira beaucoup de chercheurs et fit connaître les forêts du bassin de l’Ivindo au monde entier.

Dans la seconde moitié des années 1980, vint l’idée que la réserve intégrale était trop petite pour protéger valablement les écosystèmes forestiers de la région et qu’il fallait sauver les abords des chutes de l’Ivindo. Dans cette optique, fut proposée en 1988 la création de la réserve de Mingouli. Elle devait couvrir 170 000 ha entre l’Ivindo au nord, la Djidji au sud, la Mié à l’est et la Miamajoung au sud-ouest (Figure 60). En 1989, cette proposition fut approuvée par le gouvernement gabonais dans le Plan d’action régional pour l’Afrique centrale (PARAC), préparé avec l’appui de la Commission européenne. Ce document recommandait la fusion de la nouvelle réserve avec la réserve intégrale d’Ipassa, mais sur le terrain il n’eut aucune répercussion.

Un an plus tard, la réserve projetée de Mingouli fut incluse dans la liste des sites critiques pour la conservation publiée par l’UICN préparée par C. Wilks (UICN, 1990). Une première évaluation de la zone fut réalisée en 1992. Elle confirma sa valeur biologique et l’absence d’implantations humaines à l’intérieur des limites proposées. À partir de cette époque, un travail de sensibilisation fut entrepris, tant en Europe qu’au Gabon, pour protéger la région visée. À la suite des réactions favorables, une mission de terrain fut organisée en août et septembre 1994. Elle aboutit à l’élaboration d’un premier plan de conservation et de développement pour l’ensemble de cette région. Malgré toutes ces propositions, le gouvernement gabonais attribua des concessions forestières couvrant la majeure partie de la région du bas Ivindo et englobant toute la zone de la réserve proposée. La région de l’actuel parc national de l’Ivindo, à l’exception de la réserve intégrale d’Ipassa, fut ainsi allouée à l’exploitation forestière et, en 1971, la société Rougier Gabon y avait obtenu trois lots de forêts dans la zone d’attraction du chemin de fer (ZACF).

Fin des années 1990, Guiseppe Vassallo, consul honoraire du Gabon en Lombardie, tenta de protéger cette zone contre l'exploitation forestière. Il mourut en mars 2000. En mai, la Fondation internationale Gabon écotourisme -Giuseppe Vassallo (FIGET) vit néanmoins le jour. En février 2001, le gouvernement du Gabon lui attribua un périmètre de 12 000 ha le long de l’Ivindo entre les chutes de Kongou et celles de Mingouli pour sa protection et sa valorisation.

En 2000, Michael Fay, travaillant pour la Wildlife Conservation Society (WCS), entreprit son mégatransect de 2 000 km à travers l’Afrique centrale occidentale. Parvenu au Gabon, il découvrit ainsi la baï de la Langoué où il constata que les animaux ne connaissaient pas encore l’homme : il rencontra notamment un groupe de chimpanzés “naifs” qui ne s’enfuit pas. De plus, il vit de nombreux éléphants de forêt dotés de défenses spectaculaires.

En 2000, fut aussi lancée l’évaluation des sites critiques pour la conservation au Gabon. Cette initiative aboutit en 2002 à la création des 13 parcs nationaux, y compris celui de l’Ivindo. Celui-ci incluait les forêts situées autour de la clairière de la Langoué, la réserve intégrale d’Ipassa, les abords de l’Ivindo jusqu’en aval des chutes de Mingouli et une partie substantielle des forêts attribuées à la société Rougier. La création du parc entraîna le gel de plus de 69 000 ha supplémentaires, incluant notamment des séries de conservation définies dans le plan d’aménagement de cet ensemble de permis en cours de rédaction : la série de la Djidji (4 417 ha) et la série de Niandou (2 362 ha). Au total, près de 115 000 ha de concessions forestières furent affectés par Rougier Gabon, en accord avec l’État gabonais, à l’effort de conservation.

Le 2 février 2009, une superficie de 132 500 ha incluant les rapides et les chutes de l’Ivindo fut inscrite sur la liste des sites Ramsar (site 1852). Ce site inclut également une section de l’Ogooué

Les valeurs exceptionnelles du parc

Les chutes de Kongou sont, certes, les plus spectaculaires d’Afrique centrale. En fait, elles forment un complexe de chutes et de rapides dont la dénivellation totale atteint 50 m et la largeur totale 19 km. Ce complexe comprend trois niveaux, dont les deux supérieurs sont recoupés par un canyon transversal dans lequel l’eau de la rivière se déverse de part et d’autre. Cette disposition confère à l’ensemble une structure complexe, largement dissimulée par la forêt, mais unique et très grandiose. Le fait que ce complexe de chutes et de rapides soit inclus dans un écrin de forêts tropicales luxuriantes et intactes contribue grandement à son originalité. En fait, moyennant quelques aménagements et petites passerelles très discrètes, il serait possible d’organiser un circuit pédestre faisant le tour du complexe de chutes et offrant des visions extraordinaires de cet ensemble unique.

Les chutes de Mingouli et de Kongou ont largement contribué à la création du parc mais c’est l’ensemble du complexe de chutes et de rapides de l’Ivindo et de la Djidji qui est exceptionnel. À perte de vue, les eaux noires de l’Ivindo comprennent une succession de biefs calmes et de rapides aux configurations très diverses et enveloppé d’un cadre de forêts denses intactes. Lors des basses eaux en juillet-août, les biefs peu profonds se couvrent d’immenses tapis de grandes fleurs blanches de l’Amaryllidaceae Crinum natans, créant un spectacle féerique. La descente en pirogue vers les chutes de Kongou constitue à elle seule une expérience fabuleuse et cette opinion est confirmée par la majorité des visiteurs. Les chutes de Kongou sont, certes, les plus spectaculaires d’Afrique centrale, mais elles forment plutôt un complexe de chutes et de rapides recoupé par un canyon transversal. La Djidji est une petite rivière d’eau noire entièrement dissimulée par la forêt dense. Ses chutes sont très différentes de celles de Kongou, mais aussi très pittoresques sinon même plus spectaculaires et uniques.

Les très vieilles forêts à Caesalpinioideae avec leur haute canopée dense et leur sous-bois relativement ouvert sont un autre aspect spectaculaire et unique du parc.

Dans le bassin de la Langoué, plus précisément autour d’un petit affluent de la Langoué, existe une vaste clairière marécageuse à Rhynchospora corymbosa ou baï. Le baï de la Langoué occupe un fond de vallée. Comme dans les autres milieux similaires, la persistance de ces formations herbeuses ouvertes est liée à une importante présence de grands mammifères, principalement des éléphants, des buffles, des sitatungas et des gorilles. Cependant, contrairement aux autres baïs, le sol est très peu profond (30-40 cm) et repose sur un affleurement de roches archéennes cristallines—un “fenêtre” dans les formations francevilliennes. De petites clairières du même type existent plus au nord dans le centre du parc et en plusieurs endroits juste en dehors du parc. Contrairement à ce qu’on peut lire par endroits, ces milieux ne font pas partie du biome des savanes ; ce sont des marais, même des marais permanents. Bien sûr; ils sont plus secs en saison sèche, mais ne disparaissent jamais.

Notes et références

- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Ivindo National Park » (voir la liste des auteurs).

- (en) « Publication du parc national d'Ivindo » [PDF], sur changermakers.com

- « Le Comité du patrimoine mondial inscrit quatre sites culturels et un site naturel sur la Liste du patrimoine mondial de l'UNESCO », sur UNESCO, (consulté le )

Liens externes

- Site officiel

- (en) « Langoué Bai Review of the pilot tourism project », sur wcs-gabon.org

- Parc national de l’Ivindo : https://whc.unesco.org/fr/list/1653