Panneau de signalisation avancée de stop en France

Le panneau AB5 d’annonce de stop est un signal avancé annonçant le panneau stop AB4.

| Panneau AB5 Annonce de Stop | |

|

|

| Catégorie | Signalisation de priorité |

|---|---|

| Signification | Signalisation d'une intersection où le conducteur est tenu de marquer l'arrêt |

| Modèle en vigueur | 1974 |

Histoire

Dans la version originale de la convention sur la signalisation routière conclue à Vienne le 8 novembre 1968, que la France a ratifiée le , il est dit que la présignalisation du signal stop B2 (correspondant au signal AB4 français) se fait à l’aide du même signal complété d’un panonceau annonçant la distance.

La France émit une réserve sur cette disposition contraire à celles déjà adoptées en France. Dans la nouvelle version de la convention de Vienne amendée par amendement du , il est désormais dit que la signalisation avancée est faite à l’aide du signal B1 (équivalent du cédez-le-passage) complété par un panneau rectangulaire qui portera le symbole « stop » et un nombre indiquant à quelle distance se trouve le signal B2.

Usage

Source[1].

En rase campagne

En rase campagne, le panneau avancé AB5 est obligatoirement mis en place.

Exceptionnellement, si les contraintes locales nécessitent un renforcement de la perception du régime de priorité, le panneau avancé AB5 peut être complété par un feu de balisage et d'alerte de catégorie R1.

En agglomération

En agglomération, notamment lorsque la vitesse est limitée à 50 km/h ou à une valeur inférieure, sur la branche de route sur laquelle s'impose le « stop », il est possible de ne pas implanter le panneau AB5 de signalisation avancée.

Aux intersections aménagées avec îlot directionnel, il arrive qu'un sens de circulation se divise en deux branches séparées, toutes deux non prioritaires, mais assorties l'une de la règle « CÉDEZ LE PASSAGE », l'autre de l'obligation « STOP » . Les panneaux avancés de chacun de ces régimes devraient alors se situer sur la branche commune à peu de distance l'un de l'autre.

Dans ce cas, on n'implante qu'un panneau avancé : le panneau AB5.

Réglementation

L’implantation des panneaux stop et AB5 est subordonnée à l'établissement d'un régime de priorité dans les conditions prévues aux articles R 411-7, R 415-6 et R 415-7 du code de la route[2].

Dimensions[3]

Il existe cinq gammes de dimensions de panneaux AB5.

| Gammes | Largeurs du côté du triangle |

|---|---|

| Très grande | 1 500 mm |

| Grande | 1 250 mm |

| Normale | 1 000 mm |

| Petite | 700 mm |

| Miniature | 500 mm |

Dans le cas le plus général, c’est la gamme normale qui est utilisée.

Les panneaux de la grande gamme sont normalement employés sur les routes à plus de deux voies et sur certaines routes nationales à deux voies désignées à cet effet par décision du ministre de l'Équipement.

Les panneaux de la petite gamme sont utilisés quand il y a des difficultés pour l'implantation de panneaux de la gamme normale (rangée d'arbres près de la chaussée, route de montagne, accotements réduits, en tunnels, trottoirs étroits, etc.).

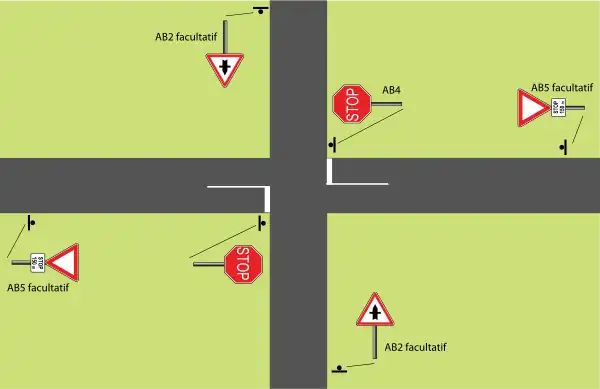

Dispositions d'un carrefour avec régime de stop

Cas de deux routes non prioritaires

Implantation du panneau AB5

Distance longitudinale[4]

|

|

|

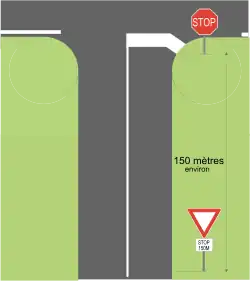

En rase campagne

La distance habituelle d'implantation des panneaux avancés AB5 est de 150 m environ. Cette distance peut toutefois varier en fonction de la disposition des lieux, de la vitesse de la circulation ou dans les cas indiqués aux chapitres ci-après. Elle peut atteindre 400 m sur les routes à très bonne visibilité parcourues par une circulation rapide.

Seules des circonstances exceptionnelles (deux intersections successives très rapprochées ou nécessité de plusieurs panneaux avancés successifs) peuvent justifier une distance d'implantation inférieure à 100 m.

Lorsqu'un de ces panneaux est placé à plus de 200 m d'une intersection, il doit être répété à midistance environ de celle-ci et les deux panneaux doivent être complétés par un panonceau de distance.

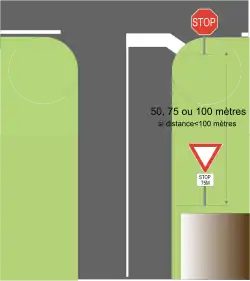

Le panneau AB5 comporte toujours un panonceau indiquant la distance. Celle-ci est arrondie aux 50 m les plus voisins si elle est supérieure à 100 m. Entre 50 et 100 m, elle est arrondie à 50, 75 ou 100 m.

Lorsqu'un carrefour comporte une présignalisation réalisée à l'aide de panneaux diagrammatiques D42 ou D43 placés à 150 m de l'intersection, le panneau de signalisation avancée d'intersection est placé après le panneau D42 généralement à 100 m avant le carrefour

En agglomération

Les distances entre les intersections successives étant très variables, les distances d'implantation des panneaux avancés sont elles-mêmes très variables, les panneaux devant être placés entre l'intersection et celle qui la précède.

L'indication des distances sur les panonceaux des panneaux AB5 se fait comme en rase campagne. Lorsque la distance est inférieure à 50 m, elle est arrondie aux 10 m les plus voisins.

Distance latérale[5]

Sauf contrainte de site, la distance entre l'aplomb de l'extrémité du panneau situé du côté de la chaussée et la rive voisine de cette extrémité ne doit pas être inférieure à 0,70 m.

En rase campagne, les panneaux sont placés en dehors de la zone située en bord de chaussée et traitée de telle façon que les usagers puissent y engager une manœuvre de redirection ou de freinage dite « zone de récupération », ou leur support au minimum à 2 m du bord voisin de la chaussée, à moins que des circonstances particulières s'y opposent (accotements étroits, présence d'une plantation, d'une piste cyclable, d'une voie ferrée, etc.).

En agglomération les panneaux sont implantés de façon que le support gêne le moins possible la circulation des piétons.

Le support d'un signal peut aussi être implanté sur une propriété riveraine ou ancré à une façade après accord du propriétaire ou par application si cela est possible du décret-loi du et du décret 57180 du .

En rase campagne

La hauteur règlementaire est fixée en principe à 1 m (si plusieurs panneaux sont placés sur le même support, cette hauteur est celle du panneau inférieur), hauteur assurant généralement la meilleure visibilité des panneaux frappés par les feux des véhicules.

Elle peut être modifiée compte tenu des circonstances locales :

- soit pour assurer une meilleure visibilité des panneaux,

- soit pour éviter qu'ils masquent la circulation.

En agglomération

Dans les agglomérations bénéficiant d'un éclairage public, les panneaux peuvent être placés à une hauteur allant jusqu'à 2,30 m pour tenir compte notamment des véhicules qui peuvent les masquer, ainsi que de la nécessité de ne gêner qu'au minimum la circulation des piétons.

Au-dessus de la chaussée

Lorsque les panneaux sont sur portique, potence ou haut-mât au-dessus de la chaussée, ils sont fixés à une hauteur minimale correspondant au gabarit de la route auquel s'ajoute une revanche de 0,1 m pour l'entretien de la chaussée et une revanche de 0,50 m pour la protection de la signalisation.

Position de la face

Le plan de face avant d'un panneau implanté sur accotement ou trottoir doit être légèrement incliné de 3 à 5° vers l'extérieur de la route afin d'éviter le phénomène de réflexion spéculaire qui peut, de nuit, rendre le panneau illisible pendant quelques secondes[7].

Envers du panneau[8].

L’envers du panneau ne doit pas appeler l’attention. Les couleurs de l’envers, du bord tombé et du contre listel de fabrication doivent être neutres et ne pas reprendre celles utilisées en signalisation routière.

L'envers ne peut comporter qu'un marquage de certification règlementaire (voir ci-après), à l’exclusion de tout autre inscription ou toute publicité.

Sur l’envers du panneau figurent les systèmes de fixation sur le support. Ce sont en général des rails collés :

- 2 rails pour les panneaux 400, 600, 800 et 1 000 mm (avec 2 brides de fixation),

- 3 rails pour le panneau 1 200 mm (avec 3 brides de fixation).

Visibilité de nuit[9]

Les panneaux et panonceaux de signalisation doivent être visibles et garder le même aspect de nuit comme de jour. Les signaux de priorité sont tous rétroréfléchissants ou éventuellement éclairés.

Les revêtements rétroréfléchissants doivent avoir fait l'objet, soit d'une homologation, soit d'une autorisation d'emploi à titre expérimental. La rétroréflectorisation porte sur toute la surface des panneaux et panonceaux à l'exception des parties noires ou grises.

La classe 2

La classe 2 est obligatoire pour tous les panneaux et panonceaux :

- implantés à plus de deux mètres de hauteur,

- implantés sur autoroutes et sur routes à grande circulation, quelle que soit leur hauteur.

- En agglomération, implantés dans les sections où la vitesse est relevée à 70 km/h.

Cette technologie a un coefficient de rétroréflexion trois fois supérieur à la classe 1, ce qui permet une détection beaucoup plus efficace et augmente la distance de lisibilité de 15 à 20 % à l'état neuf. La comparaison au bout de cinq ou dix ans montre un avantage encore plus important pour la classe 2.

La classe 1

La classe 1 est obligatoire pour tous les panneaux implantés dans des zones où la classe 2 ne l’est pas.

Homologation et certification

Depuis 1978, l’homologation ministérielle des équipements de la route est obligatoire sur l’ensemble des voies routières françaises. La certification NF remplace progressivement l’homologation. Ainsi, depuis 1995, la certification vaut homologation pour les équipements de signalisation routière.

Pour l’ensemble des panneaux de signalisation permanente et donc en particulier pour les panneaux de signalisation de danger, la certification NF - Équipements de la Route est obligatoire. Le marquage CE (norme européenne) est prévu pour la fin de l’année 2007.

Au dos du panneau doivent donc figurer obligatoirement les marques de certification à savoir :

- Le numéro d’admission du produit : catégorie du produit (SP dans le cas présent, pour signalisation de police), et numéro d’ordre.

- L’identification du site de fabrication du produit (en clair),

- L’identification du titulaire (facultatif)

- L’année de fabrication (deux derniers chiffres)

Notes et références

- Instruction interministérielle sur la signalisation routière - 3e partie - article 42-2-F

- [cf. Instruction interministérielle sur la signalisation routière -1re partie - article 15]

- [cf. Instruction interministérielle sur la signalisation routière -1èrepartie - article 5-3]

- [cf. Instruction interministérielle sur la signalisation routière - 3e partie - article 42-6]

- [cf. Instruction interministérielle sur la signalisation routière -1re partie - article 8g]

- [cf. Instruction interministérielle sur la signalisation routière -1re partie - article 9]

- [cf. Instruction interministérielle sur la signalisation routière -1re partie - article 8a]

- [cf. Instruction interministérielle sur la signalisation routière -1re partie - article 10]

- [cf. Instruction interministérielle sur la signalisation routière -1re partie - article 13]

Voir aussi

Arrêté du 24 novembre 1967 et Instruction Interministérielle sur la Signalisation Routière (versions actualisées)

- Arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, 58 p. (lire en ligne)

- Instruction Interministérielle sur la Signalisation Routière 1re partie : Généralités, 58 p. (lire en ligne)

- Instruction Interministérielle sur la Signalisation Routière 3e partie : Intersections et régimes de priorité, 45 p. (lire en ligne)

Histoire de la signalisation

- Marina Duhamel-Herz, Un demi-siècle de signalisation routière : naissance et évolution du panneau de signalisation routière en France, 1894-1946, Paris, Presses de l’École nationale des Ponts et Chaussées, , 151 p. (ISBN 2-85978-220-6)

- Marina Duhamel-Herz et Jacques Nouvier, La signalisation routière en France : de 1946 à nos jours, Paris, AMC Éditions, , 302 p. (ISBN 2-913220-01-0)