Période 1790-1798 du Carnaval de Paris

De 1790 à 1798, le Carnaval de Paris est interdit.

Autorisé à nouveau en 1799, il reprend de plus belle. Différentes explications ont été cherchées à cette interdiction.

Motif sécuritaire

Le Carnaval était une cause de troubles possibles. Cependant, l'argument se heurte à deux objections :

- Le Carnaval de Paris a toujours été extrêmement pacifique. Les actes de violence qui s'y inscrivent sont rarissimes, même si beaucoup de documents sur son histoire ont disparu ou ne sont pas encore dépouillés par les chercheurs. Cependant les adversaires du Carnaval de Paris, qui l'ont critiqué au cours des siècles, n'auraient pas manqué d'alléguer contre lui des faits violents survenus dans son cadre. Or il n'en est rien.

- Le Carnaval de Paris s'il avait constitué une menace contre l'ordre public n'aurait pas été autorisé à nouveau à partir de 1799.

Motif moral

Le Carnaval choquait le puritanisme des gouvernants. Le Carnaval de Paris a toujours été très sage de ce point de vue. S'il avait été un lieu de débauche impressionnant au cours des siècles, ses partisans et adversaires n'auraient pas manqué de le souligner. Or les plus graves reproches qui lui sont faits par ses critiques, sont qu'il est un moment privilégié pour l'alcoolisme populaire et l'émancipation féminine. De plus, si le Carnaval de Paris avait été une insupportable orgie, il n'aurait pas été autorisé à nouveau à partir de 1799.

Motif politique

Le Carnaval de Paris faisait concurrence aux fêtes officielles. Cela n'a jamais été le cas à aucun moment. Si tel avait été le cas il n'aurait pas été autorisé à nouveau à partir de 1799.

Motif identitaire

Le Carnaval de Paris est la fête identitaire d'une ville révolutionnaire et imprévisible d'où son interdiction. L'argument paraît séduisant. Logique en apparence, il est en fait absurde. Une fête interdite par les révolutionnaires peut difficilement incarner la Révolution.

Projets d'interdiction des fêtes populaires

Dans le volume 6 de l'Encyclopédie de Diderot et D'Alembert[1], paru en 1756, l'article « Fêtes des chrétiens », proposait déjà la suppression de l'ensemble de ces fêtes ou leur déplacement au dimanche, sans mentionner spécifiquement le carnaval de Paris, en raison de leur coût et du trouble causé aux activités normales.

Application et extension du programme

Le Carnaval de Paris est interdit en 1790 pour des raisons économiques.

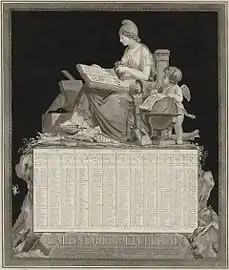

Le , 14 vendémiaire an II, est adopté le calendrier républicain. Le rythme semainier de 6 jours ouvrables suivi d'un jour chômé, est remplacé par le rythme décadaire de 9 jours ouvrables suivi d'un jour chômé.

La référence journalière à un ou plusieurs saints est supprimée[2]. Ce qui entraîne, ainsi, la suppression de toutes les fêtes chômées correspondantes, notamment par des corporations, qui, traditionnellement, fêtent leur saint patron.

Au nombre des saints dont la fête est supprimée : Saint Martin le 11 novembre, qui est également le jour marquant le début de la période du Carnaval[3].

Ces différentes modification de l'organisation calendaire font que le nombre annuel de jours chômés à Paris tombe à 41, contre 130 avant 1789.

Les 41 jours chômés sont les 36 décadi et cinq fêtes révolutionnaires.

Notes et références

- Article « Fêtes des Chrétiens » (lire sur Wikisource), volume 6 de l'Encyclopédie.

- La place des saints est prise dans le calendrier républicain par des fruits, animaux, outils, métaux, etc., qui ne sont pas fériés, même pour les corporations qui ont un lien théorique avec ces noms. Par exemple : le 7 vendémiaire, Carotte, n'est pas un jour férié chômé pour les cultivateurs de carottes.

- Traditionnellement le Carnaval couvre une période allant de la Saint Martin le 11 novembre, jusqu'aux jours gras, temps fort de la fête, qui se termine le Mardi Gras. À Paris et dans d'autres villes de France a été ajouté à cette période la Mi-Carême, à mi-chemin entre Mardi Gras et le lundi de Pâques.

- Observations sur le calendrier républicain (site prairial.free.fr).