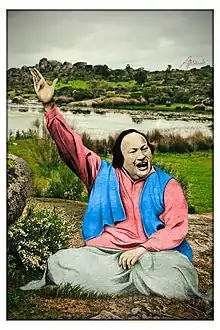

Nusrat Fateh Ali Khan

Nuṣrat Fateḥ ′Ali Khān (ourdou et pendjabi : نصرت فتح علی خان), né le à Lyallpur (aujourd’hui Faisalabad), dans le Pendjab pakistanais, et mort le à Londres, est un musicien pakistanais, maître de qawwalî, un style musical soufi et maitre de la Musique hindoustanie.

| Surnom | NFAK, Khan Saheb, Shahenshah-e-Qawwali |

|---|---|

| Nom de naissance | Nusrat Fateh Ali Khan |

| Naissance |

Lyallpur (Pendjab, Pakistan) |

| Décès |

Londres (Angleterre, Royaume-Uni) |

| Activité principale | Auteur-compositeur-interprète |

| Genre musical | Qawwalî • ghazal • classique • folklore • musiques du monde |

| Instruments | Voix • harmonium • tabla |

| Années actives | 1964-1997 |

| Labels | Real World • OSA • EMI • Virgin Records |

Biographie

Famille et formation

Sa famille de musiciens — vieille d’une tradition de près de sept cents ans — d’origine indienne s’est installée, un an avant sa naissance, dans l’État récemment créé du Pakistan (en 1947, à l’issue de la partition du Cachemire avec l’Inde). Le père de Nusrat, musicologue, musicien et chanteur renommé, mais patriarche distant, se consacrant exclusivement à la musique, ne croit pas aux capacités de vocaliste de son fils[1] et le destine à une carrière de médecin ou d’ingénieur. Mais Nusrat Fateh Ali Khan continue à étudier les bases de l'art vocal et musical avec son père qui les lui enseigne à contre-cœur[2].

Il expliquera plus tard que sa vocation lui apparaît lors d'un rêve Allah l’appelle à son destin. Son père décède en 1964 ; Nusrat n'est en effet que de seize ans, mais sa première prestation publique se fait à l’occasion d’une cérémonie funéraire en l’honneur de son père, selon l'attente rituelle de quarante jours après le décès. La suite de son éducation musicale est alors assurée par son oncle Mubarak Ali Khan, Nusrat étant devenu le garant de la tradition qawwalî. Dès l’année suivante, il se produit dans un festival de musique organisé par la radio nationale du Pakistan (Jashn-e-Baharan)[2]. Il chante sur scène avec ses oncles Mubarak Ali Khan et Salamat Ali Khan, jusqu'en 1971, date du décès de son oncle Mubarak Ali Khan. Il dira plus tard : « Mes deux oncles ont ensuite été mes pères spirituels. L'un m'a appris à me tenir en scène, à diriger un groupe de qawwal. Il me disait : "Ne pense pas que tu joues devant le public, pense que le public te regarde." »[1].

Renommée au Pakistan et en Inde

Ses premiers enregistrements, dans son pays d’origine, datent de 1973 et ont été réalisés après qu'il a remplacé son oncle à la tête du groupe alors renommé Nusrat Fateh Ali Khan, Mujahid Mubarak Ali Khan & Party. Nusrat sillonne alors le pays : il fédère un large public grâce à son utilisation spontanée de plusieurs idiomes (du pendjabi à l’ourdou, en passant par le persan, le braj bhasha, et le hindi) dans ces chants jusqu'ici réservés aux élites.

Nusrat se voit alors décerner les titres honorifiques d’ustad (« maître ») et de shahinshah (« empereur » du qawwalî). Il mêle avec créativité sa voix puissante, expressive et pouvant monter très haut dans l’aigu, avec le tabla, de l'harmonium, et les chœurs[3]. La dimension mystique de son chant rythmé par les claquements de mains n'est pas à omettre, car le qawwalî est avant tout un chant de ferveur soufi, marque de dévotion enfiévrée[4]. Il sort une première cassette en 1976, à la Rehmat Gramophone, une des plus importantes compagnies discographiques du Pakistan[1]. Puis il conquiert l'Inde en 1979, lorsqu'il se produit à la cérémonie de mariage du fils de l’idole du cinéma indien Raj Kapoor, pendant deux heures et demie d'affilée, devant les stars de Bollywood[5].

Vers l'Occident

Au début des années 1980, Nusrat Fateh Ali Khan se fait connaître en Occident d'abord auprès de la diaspora indo-pakistanaise en Angleterre, Suède, Norvège, Danemark. Le label Oriental Star Agencies de Birmingham le fait enregistrer de nombreuses cassettes et CD[5]. Mais à partir de 1985, il se fait aussi connaître auprès d'un public international : il donne une série de concerts au Théâtre de la Ville, à Paris ; et il se produit au festival WOMAD à Mersea Island en Angleterre également en 1985[5].

En 1985 et 1988, il enregistre au Théâtre de la Ville En concert à Paris[6] un ensemble de cinq albums, édités en 1989 par le label Ocora. De plus, en 1989, Nusrat se lie d’une profonde amitié avec Peter Gabriel qui produit sept de ses albums et lui fait enregistrer quelques disques sur son label récemment créé, Real World, ce qui lui ouvre les portes du marché américain et britannique. Les albums Shahen-Shah et Mustt Mustt (ce dernier remixé par Massive Attack) connaissent un succès mondial, et ces enregistrements démontrent amplement l’esprit d’ouverture de l’artiste.

De multiples rencontres aident également à accroître sa renommée : après avoir, en 1995, collaboré avec Eddie Vedder pour une chanson de la bande originale du film de Tim Robbins La Dernière Marche (Dead Man Walking en version originale, portrait d’une religieuse militant en faveur de l’abolition de la peine de mort), il travaille aux côtés du compositeur canadien Michael Brook (Night Song, 1996) et offre à Bollywood l’un de ses plus importants succès, grâce à la chanson du film Dhadkan (2000). En ce qui concerne le film Tueurs Nés d’Oliver Stone, Nusrat affirme a posteriori que sa musique a été utilisée sans son autorisation pour une scène très violente, ce qui l'a choqué[7].

Décès et postérité

Nusrat Fateh Ali Khan est mort à 48 ans d’un arrêt cardiaque le samedi , à l’hôpital Cromwell, South Kensington, Londres[8], des suites de troubles liés à son obésité, d’une insuffisance rénale et d’un dysfonctionnement du foie[9]. Ses obsèques, suivies par des milliers de personnes, se sont déroulées à Faisalabad, au Pakistan, sa terre natale.

Son neveu et disciple Rahat Nusrat Fateh Ali Khan[1], est aujourd'hui également un chanteur de Qawwalî connu mondialement.

Discographie

- 1989 : Shahen-Shah[10] (Real World Records)

- 1990 : Mustt Mustt (réf. CDRW15, Real World Records)

- 1991 : Shahbaaz (réf. CDRW16, Real World Records)

- 1992 : Love and Devotion - Nusrat Fateh Ali Khan & Party[11]

- 1994 : Pakistan : Vocal Art of Sufis, Vol.1 & 2

- 1996 : Night Song - Nusrat Fateh Ali Khan & Michael Brook

- 1997 : Rapture[12]

- 1997 : Missives From Allah[13]

- 1998 : Star Rise : Remixes - Nusrat Fateh Ali Khan & Michael Brook

- 2000 : Opus[12]

- 2002 : Body and Soul

- 2003 : Back to Quawwali

- 2004 : Must Must / Last Prophet

- 2007 : Dub Qawwali - Gaudi & Nusrat Fateh Ali Khan (Six Degrees Records (en))

Filmographie

- 1994 : Bande Originale du film Tueurs nés d'Oliver Stone : chansons 12 et 25

- 1994 : Bande Originale du film La Reine des bandits de Shekhar Kapur, d’après la vie de Phoolan Devi

- 1995 : Bande Originale du film La Dernière Marche de Tim Robbins : chansons Dead Man et The Face of Love (avec Eddie Vedder)

- 1997 : Bande Originale du film Aur Pyaar Ho Gaya (And Love Happened)

- 1999 : Bande Originale du film Kachche Dhaage

- 1999 : Bande Originale du film Kartoos

Sources et bibliographie

Ouvrage

- Pierre-Alain Baud, Nusrat Fateh Ali Khan : le messager du qawwali, Plogastel-Saint-Germain, Éditions Demi-Lune, , 128 p. (ISBN 978-2-917-11203-8)

Articles

- Éliane Azoulay, « Khan Nusrat Fateh Ali (1948-1997) », sur universalis.fr (consulté le )

- Pierre-Alain Baud, « Nusrat Fateh Ali Khan. Le qawwali au risque de la modernité », Cahiers d’ethnomusicologie | 9, , p. 259-274 (lire en ligne)

- (en) Virginia Gorlinski, « Nusrat Fateh Ali Khan. Pakistani singer », sur britannica.com, (consulté le )

- (en) Hiromi Lorraine Sakata, « The Sacred and the Profane: "Qawwālī" Represented in the Performances of Nusrat Fateh Ali Khan », The World of Music, vol. 36, no 3, , p. 86-99 (lire en ligne, consulté le )

Notes et références

- « Musique : Nusrat Fateh Ali Khan en concert à Paris au Théâtre de la Ville : le chanteur élu », Le Monde, (lire en ligne, consulté le ).

- Pierre-Alain Baud, « Nusrat Fateh Ali Khan », Cahiers d’ethnomusicologie, vol. 9, (lire en ligne, consulté le ).

- (en) Virginia Gorlinski, « Nusrat Fateh Ali Khan », sur Encyclopaedia Britannica (consulté le ).

- Éliane Azoulay, « KHAN NUSRAT FATEH ALI (1948-1997) », sur Encyclopædia Universalis (consulté le ).

- Pierre-Alain Baud, Nusrat Fateh Ali Khan : Le messager du Qawwali, Demi-Lune, coll. « Voix du Monde », , 128 p..

- coffret 5 cd OCORA volume 1 & 2 enregistrement Radio France (studio 103) le 6 novembre 1985. Volume 3 & 4 & 5 réalisés pour France Musique au Théâtre de la Ville (Paris) les 20 et 21 mars 1988. (OCORA C 558658, C 558659, C 559072, C 559073, 559074)

- (en) Devarsi Ghosh, « Much more than qawwali: Revisiting Nusrat Fateh Ali Khan, the film soundtrack composer », sur Scroll.in, (consulté le ).

- Bouziane Daoudi, « Nusrat rejoint Allah. Roi du « qawwali », chant de ferveur soufi, Nusrat Fateh Ali Khan, adulé au Pakistan et admiré en Occident, est mort samedi. », sur Libération,

- (en) « Nusrat Fateh Ali Khan Dead at 48 », sur Rolling Stone, (consulté le ).

- Nusrat Fateh Ali Khan – Shahen-Shah (2012, Gatefold, CD) (lire en ligne)

- « Nusrat Fateh Ali Khan & Party - Devotional And Love Songs », sur Discogs (consulté le )

- Nusrat Fateh Ali Khan – Rapture (1997, CD) (lire en ligne)

- Nusrat Fateh Ali Khan – Missives From Allah (1997, CD) (lire en ligne)

Liens externes

- Ressources relatives à la musique :

- Discogs

- Last.fm

- (en) AllMusic

- (en) Billboard

- (en) MusicBrainz

- (en) Muziekweb

- (en) Rate Your Music

- (en) Songkick

- Ressource relative au spectacle :

- Ressource relative à l'audiovisuel :

- (en) IMDb

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :