Nécropole de Dompierre-sur-Besbre

La nécropole de Dompierre-sur-Besbre est un champ d'urnes de l'Âge du bronze, situé sur la commune de Dompierre-sur-Besbre, dans l'Allier, en Auvergne, en France.

| Nécropole de Dompierre-sur-Besbre | |||||

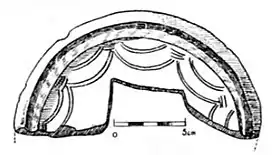

Fond de couvercle d'urne décoré | |||||

| Localisation | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Pays | |||||

| Région | Auvergne | ||||

| Département | Allier | ||||

| Coordonnées | 46° 32′ 18″ nord, 3° 42′ 00″ est | ||||

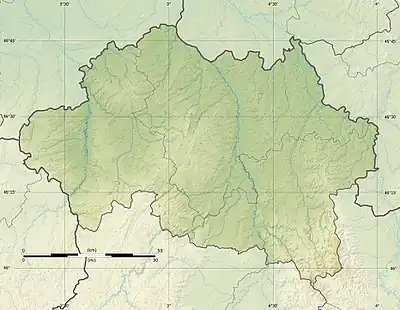

| Géolocalisation sur la carte : Allier

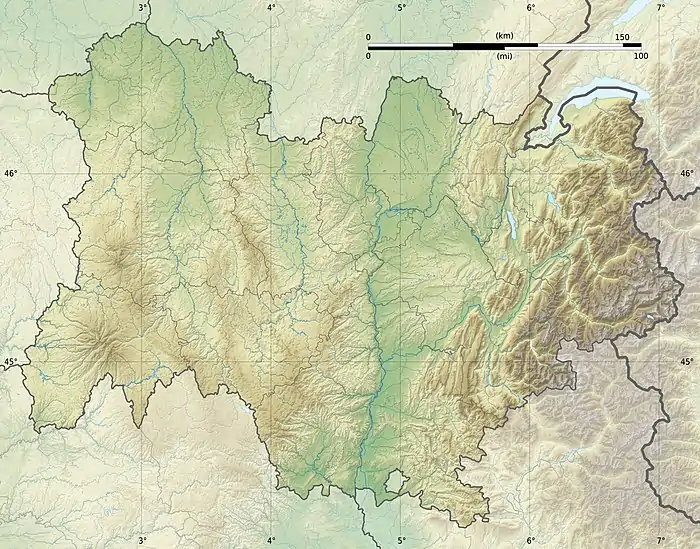

Géolocalisation sur la carte : Auvergne

Géolocalisation sur la carte : Auvergne-Rhône-Alpes

Géolocalisation sur la carte : France

| |||||

| Histoire | |||||

| Époque | Âge du bronze | ||||

Situation

La nécropole de Dompierre-sur-Besbre se trouve dans le nord de la commune[1], près du carrefour de la D55 (route Dampierre - Beaulon) et de la route vers Diou à l'est, en face du château de la Bergerie, à proximité de l'ancienne auberge de Dampierre devenue le hameau de l'Auberge et, quelque 500 m plus loin, de l'abbaye de Sept-Fons (la N79, incluse dans la Route Centre-Europe Atlantique (RCEA), passe à proximité également)[2] - [N 1].

Une étude de 2016 la donne « au lieu-dit La Bergerie, à proximité de RD55, avec une extension supposée correspondant à celle du bosquet contenu entre la RCEA, la RD55 et la voie SNCF »[N 2].

Vestige d'une ancienne sablière, l'endroit est encore dans les années 1960 un bas-fond marécageux[2].

Historique

La nécropole de Dompierre-sur-Besbre a été découverte en 1884[2], lors de l'ouverture d'une sablière à ballast[3], à l'occasion de l'installation de la deuxième voie sur la ligne de chemin de fer Moulins-Chagny.

Le premier à la mentionner par écrit est Francis Pirot. Cet archéologue local contesté envoie en septembre ou novembre 1884 une communication à la Société d'émulation du Bourbonnais au sujet de la nécropole, incluant un dessin d'un vase ; mais cette communication n'est pas publiée.

Bertrand, conservateur du musée de Moulins[1] et bibliothécaire de la Société d’émulation du Bourbonnais[4], entend parler de la nécropole. Il en informe Joseph Déchelette et lui passe quelques petits croquis peu lisibles. Déchelette mentionne laconiquement la nécropole dans son Manuel[1] - [5].

Lors de la mise en 2x2 voies de la RCEA, une étude portant sur le terrain déclaré d'intérêt public couvre une bande de 100 m de large centrée sur le parcours de la future route[6]. Le territoire de Dompierre sur cette bande inclut cinq sites archéologiques dont la nécropole de la Bergerie est le plus important[7].

Description

Esmonnot décrit le champ d'urnes comme un emplacement d'environ 100 × 200 m de surface, parsemé de débris de poteries et d'urnes à peu près intactes, avec les sépultures espacées de 20 à 50 m. Soit la nécropole n'a pas été entièrement mise au jour, soit elle est de petite taille. Certaines des urnes contenaient encore des ossements[2].

Dans ce substrat sablonneux, les urnes sont enterrées à 40 à 50 cm de profondeur dans le bas du terrain, et à 90 cm de profondeur pour la partie haute. Contrairement au champ d'urnes de Pougues-les-Eaux à seulement 90 km au nord-ouest de Dompierre, aucune inhumation n'est signalée, ni de structure autour des urnes (caisson, cellule ou autre protection)[8].

Matériel exhumé

Il est daté de l'Âge du bronze final[1].

Pérot décrit un vase fait à la main, avec un couvercle, contenant des ossements, des débris de bronze, les tessons d'un vase brisé, des silex taillés et deux bracelets de bronze[9].

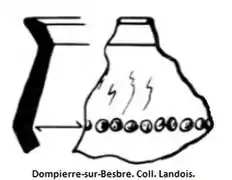

Une grande partie du matériel exhumé au XIXe siècle (collection Esmonnot et collection Pérot) a été dispersée[3] - [10]. En 1884 un collectionneur nommé G. Landois achète quelques tessons et une urne presque intacte, qui se trouvait en 1962 dans une collection particulière de l'Allier[11].

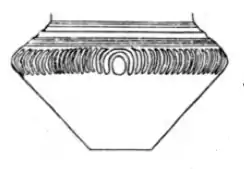

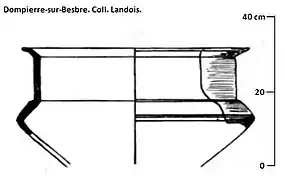

De nombreuses urnes sont de formes élégantes, bicôniques[N 3], à col cylindrique, en terre grise ou noire. L'extérieur en est généralement lisse, comme poli ou lustré, mais certaines urnes ne le sont que dans leur partie supérieure avec la partie inférieure laissée brute (empreintes de doigts)[11]. Les carènes sont décorées de plusieurs façons : cannelures faites des impressions d'une baguette, torsades peu profondes ou cercles concentriques en creux[4].

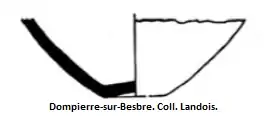

Il semble que la plupart d'entre elles aient eu un couvercle en coupe conique au bord évasé, portant un pied conique creux et pour certains couvercles portant aussi à l'intérieur une moulure irrégulière. Ces couvercles s'adaptent bien aux urnes[11] et ne sont pas, ou pas seulement, des coupes recueillant des offrandes[4].

- Urnes du champ d'urnes de la Bergerie (Âge du bronze)

D'autres urnes sont de facture plus grossière, comme celle achetée par G. Landois en 1884[12] et trois des tessons qu'elle contenait ; mais elle contenait aussi un quatrième tesson de facture nettement plus recherchée : le tesson n° 4 comprend le rebord, le col et la carène d'une petite urne en terre gris foncé, très fine, de bonne cuisson, avec un lissage noir luisant. Ses dimensions sont, en hauteur totale : 8 à 9 cm ; hauteur sous carène : 5 cm ; hauteur du col : 3,4 cm ; diamètre à l'ouverture : ~15 cm ; diamètre au fond : ~8 cm ; épaisseur : 3,5 mm[13].

- Tessons contenus dans l'urne de la collection Landois

tesson n° 2

tesson n° 2 tesson n° 3

tesson n° 3

Tesson n° 4

tesson n° 5

Les urnes ont livré des bracelets ornés de chevrons, des débris de bronze, un torque et autres objets[11].

Notes et références

Notes

- « Hameaux de la Bergerie et de l'Auberge, carte interactive » sur Géoportail. Couches « Cartes IGN classiques », « Limites administratives » et « Hydrographie » activées. Vous pouvez bouger la carte (cliquer et maintenir, bouger), zoomer (molette de souris ou échelle de l'écran), moduler la transparence, désactiver ou supprimer les couches (= cartes) avec leurs échelles d'intensité dans l'onglet de "sélection de couches" en haut à droite, et en ajouter depuis l'onglet "Cartes" en haut à gauche. Les distances et surfaces se mesurent avec les outils dans l'onglet "Accéder aux outils cartographiques" (petite clé à molette) sous l'onglet "sélection de couches".

- SNC Lavalin, Mise à 2x2 voies de la RCEA par recours à une concession –, vol. 8 : PIECE I – Dossiers de Mise en Compatibilité des documents d’urbanisme. I4: Dossier de mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Dompierre-sur-Besbre (Dossier d’enquête préalable à la Déclaration d’Utilité Publique du projet), , 56 p. (lire en ligne), p. 42.

- Un vase plus tardif du Bronze final III, de forme similaire, a été trouvé dans la grotte de Nermont au site de Saint-Moré (Yonne, Bourgogne) ; un autre de cette même époque dans l'incinération 3 du site des Milosiottes à Noyers-sur-Serein (Yonne). Voir Bernard Poitout et Claude Mordant, « Les incinérations du Bronze final des Milosiottes à Noyers (Yonne) », Bulletin de la Société préhistorique française, vol. 76, no 2, , p. 55-62 (lire en ligne, consulté le ).

Références

- Abauzit 1962, p. 134.

- Abauzit 1962, p. 136

- Abauzit 1962, p. 135

- Abauzit 1962, p. 140.

- Manuel d'archéologie préhistorique, celtique et gallo-romaine, Paris, Alphonse Picard et fils, 1908-1914, 2 tomes en 6 volumes (dont 2 volumes d'appendices), plusieurs rééditions.

- SNC Lavalin 2016, p. 16.

- SNC Lavalin 2016, p. 42.

- Abauzit 1962, p. 137.

- Abauzit 1962, p. 134-135.

- Abauzit 1962, p. 137-138.

- Abauzit 1962, p. 138.

- Abauzit 1962, p. 142-144.

- Abauzit 1962, p. 144.

Bibliographie

- L.G. Esmonnot, « La nécropole de Dompierre (Allier) », Bulletin de la Société d’Émulation de l'Allier, t. 18, , p. 88-89.

- Pierre Abauzit, « La question des Champs d'urnes en Bourbonnais », Revue archéologique du Centre de la France, vol. 1, no 2, , p. 134-151 (lire en ligne, consulté le ).