Madréporite

Le terme madréporite (parfois appelé « plaque madréporitique » ou « madrépore ») désigne un organe filtreur très minéralisé, propre aux échinodermes, en particulier les étoiles de mer et les oursins.

Description

Les madréporites sont des hydropores (valves filtrantes) situées sur la plaque madréporitique des échinodermes : elles font ainsi communiquer le système aquifère de l'animal avec le milieu (l'eau de mer), leur permettant de respirer et d'assurer la régulation de leur pression hydrostatique[1].

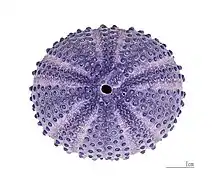

L'eau part ensuite dans le système aquifère, qui commande notamment le gonflement des podia pour les espèces qui en sont pourvues[2]. La plaque madréporitique est une plaque parfois assez grosse, située à la surface supérieure du corps, généralement en position subcentrale (elle est généralement le seul élément ne respectant pas la symétrie pentaradiaire des échinodermes, et permet ainsi de repérer leur axe antéro-postérieur cryptique). Cette plaque est très minéralisée, dure et rugueuse, et semble parcourue d'un fin réseau labyrinthique de fines perforations, comme le corail du genre Madrepora auquel elle doit son nom.

Tous les échinodermes ont un système aquifère, alimenté par une (ou plusieurs) plaque madréporitique :

- Les oursins sur leur face aborale, incluse dans le système apical : c'est la plus grosse des 5 plaques génitales du système apical (la plaque 2 dans le système de Lovén[3]) ;

- Les étoiles de mer sur leur face aborale, légèrement excentré par rapport à l'anus (qui est central) ; les espèces les plus grosses en ont plusieurs (Acanthaster planci peut en avoir plus de 15), et elle peut être très volumineuse ;

- Les ophiures ont une plaque madréporitique sur la face orale du disque central, excentré par rapport à la bouche ;

- Les holothuries ont un madréporite interne, situé après la bouche ;

- Les crinoïdes ont une structure légèrement différente, l'eau entrant dans la thèque par plusieurs pores[2].

La plaque madréporitique bien visible d'une Choriaster granulatus.

La plaque madréporitique bien visible d'une Choriaster granulatus. Le madréporite forme une bosse grise sur cette Neoferdina cumingi

Le madréporite forme une bosse grise sur cette Neoferdina cumingi Gros-plan montrant les détails

Gros-plan montrant les détails La plaque génitale située dans l'angle supérieur gauche de cet oursin noir, légèrement plus grosse et poreuse, est la plaque madréporitique.

La plaque génitale située dans l'angle supérieur gauche de cet oursin noir, légèrement plus grosse et poreuse, est la plaque madréporitique.

Notes et références

- Christian Aimar, « Le système aquifère », sur site de l'université Jussieu

- (en) Christopher Mah, « Secrets of the Starfish Sieve Plate & Madreporite Mysteries ? », sur The Echinoblog (consulté le ).

- « Madréporite », sur Echinologia.

Liens externes

(en) Christopher Mah, « Secrets of the Starfish Sieve Plate & Madreporite Mysteries ? », sur The Echinoblog (consulté le ).