Médecine en Bretagne

La médecine en Bretagne est marquée par une longue sous-médicalisation, ainsi que par le recours fréquent à l'herboristerie traditionnelle et au reboutage. Les médecins formés en tant que tels s'installent dans la région à partir de la fin du XIXe siècle.

Histoire

D'après le Dictionnaire du patrimoine breton, la Bretagne a pour particularité d'être longtemps restée sous-médicalisée, tout particulièrement dans le Kreiz Breizh[1]. En 1536, François Ier rédige pour le duché de Bretagne une ordonnance organisant une ébauche de médecine légale[2].

Cependant, au début du XIXe siècle, seuls quelques centaines de médecins exercent sur ce territoire, de façon très inégale, la plupart étant établis à Nantes[1]. Avant 1870, la grande majorité des Bretons ruraux ne voient jamais de médecin au cours de leur vie[1]. Le Morbihan est, en 1886, le département français avec le plus bas taux de médecins par habitant, soit un pour 6 000 personnes[1].

À partir de la fin du XIXe siècle, les médecins formés dénoncent les guérisseurs traditionnels de Bretagne comme des charlatans, et se montrent moins tolérants avec les religieuses, qui offraient jusque-là des soins[3]. En 1907, Marcel Lelièvre accuse les guérisseurs, dormeurs de mal (ou dormeuses), et rebouteurs bretons d'exercice illégal de la médecine[4].

Dès lors, le nombre de médecins en Bretagne augmente continuellement, jusqu'à arriver au taux d'un médecin pour 470 habitants en 2013[3].

Lieux de formation et de soins

Nantes est la première ville bretonne à se doter d'une école qui deviendra une faculté de médecine, à l'Université de Nantes en 1460[3]. Rennes dispose aussi de lieux de formation à la médecine[3]. À Brest, c'est une école de santé navale qui forme les médecins de la marine, ou chirurgiens-navigants[3].

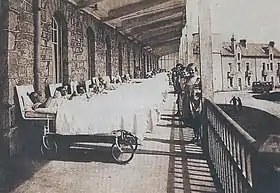

Les lieux de soin sont longtemps liés à l'Église et aux religieuses, qui officient dans les hôpitaux et à domicile, surtout auprès des plus pauvres[3].

Pratiques

Herboristerie

L'herboristerie a longtemps tenu une place importante dans la médecine bretonne[3]. Les connaissances des plantes, louzoù en breton, sont transmises de génération en génération[3], par le bouche à oreille ou via une tradition orale[5]. Ces plantes sont récoltées sur des espaces publics (bords de champs, prairies...) ou cultivées dans des jardins pour les espèces rares[5]. Des plantes sont portées sur soi ou accrochées aux animaux, comme remèdes ou pour leurs vertus prophylactiques supposées[5].

Remèdes magiques et religieux

Les remèdes magiques, basés sur des symboliques de chiffres ou de formes, des oraisons et l'observation des astres (soleil, lune...), ont longtemps été utilisés[5].

Une guérisseuse habitant à Kergornet eut une grande réputation à Gestel aux alentours de 1900 ; représentée dans plusieurs cartes postales, elle était "décompteuse" : elle prononçait une formule magique rapidement, sans prendre haleine, à neuf reprises, après avoir tracé une croix sur la tumeur ou la zone malade avec son pouce gauche préalablement noirci en le frottant contre un trépied ou un chaudron : c'est une formule d'exorcisme[6].

Reboutage

Les rebouteux bretons sont des soigneurs traditionnels qui se transmettent leur savoir des membres et des articulations de génération en génération[3].

Dormeuses (de mal)

Le vétérinaire Christophe Auray décrit les dormeuses (gallo : dormouères) comme une catégorie particulière de guérisseuses du pays gallo. Elles hériteraient d'un don de mère en fille[7]. La dormeuse se fait amener une couverture portée par un animal malade pendant 24 heures, puis pose l'objet sur elle et s'endort[7]. Durant son sommeil, elle visualise l'état de santé de l'animal malade et formule un diagnostic à son réveil[7].

Médecins célèbres

Le professeur Pierre Le Damany, né à Lannion en 1912, a publié « un ouvrage remarquable » sur la luxation congénitale de la hanche, découvrant son caractère héréditaire dans la région[8].

Notes et références

- Croix et Veillard 2013, p. 636.

- Professeur Dominique Lecomte, directeur de l’Institut Médico-Légal de Paris, « La médecine légale », émission Avec ou sans rendez-vous par Olivier Lyon-Caen sur France Culture, 20 mars 2012.

- Croix et Veillard 2013, p. 637.

- Lelièvre 1907.

- Christophe Auray, « Plantes et pratiques médicinales en Bretagne », sur Becedia, (consulté le ).

- Richard Monvoisin, « Opération Barreur de feu - les "goodies" - », (consulté le )

- Christophe Auray, Magie et sorcellerie, Ouest-France, (ISBN 978-2-7373-4255-4 et 2-7373-4255-4, OCLC 421858142, lire en ligne), p. 221-224.

- Geneviève Héry-Arnaud et Dominique Le Nen, Pierre Le Damany, un grand médecin breton: Souvenirs d'un étudiant en médecine, Rennes (1887-1891), l'Harmattan, (ISBN 978-2-343-20264-8, lire en ligne).

Annexes

Bibliographie

- [Auray 2011] Christophe Auray, Enquête sur les remèdes traditionnels en Bretagne, Éditions Ouest-France, (ISBN 978-2-7373-5255-3 et 2-7373-5255-X, OCLC 758700827, lire en ligne)

- [Auray 2021] Christophe Auray, Les eaux miraculeuses et guérisseuses de Bretagne, éditions Ouest-France, (ISBN 978-2-7373-8417-2 et 2-7373-8417-6, OCLC 1259630337, lire en ligne)

- [Closmadeuc 2019] Gustave de Closmadeuc, Médecine et chirurgie populaires en Bretagne au XIXe siècle, Stéphane Batigne éditeur, (ISBN 979-10-90887-70-1, lire en ligne)

- [Croix et Veillard 2013] Alain Croix (dir.) et Jean-Yves Veillard (dir.), Dictionnaire du patrimoine breton, Presses universitaires de Rennes, (ISBN 978-2-7535-2778-2 et 2-7535-2778-4, OCLC 866829249, lire en ligne)

- [Foll 1903] Augustine-Camille-Gustave Foll, Médecine et superstitions populaires en Bretagne, (lire en ligne)

- [Goubert 1974] Jean-Pierre Goubert, Malades et médecins en Bretagne, 1770-1790, Institut Armoricain de Recherches Historiques, (ISBN 978-2-252-01678-7, lire en ligne)

- [Hélary 1983] Jean-Pierre Hélary, Approche de la médecine traditionnelle en Bretagne intérieure, (lire en ligne)

- [Lelièvre 1907] Marcel Lelièvre, De l'exercice illégal de la médecine en Bretagne. Les guérisseurs, dormeuses et rebouteurs du pays breton, Bouvalot-Jouve, (lire en ligne)

- Regards sur la médecine et la pharmacie en Bretagne, Institut culturel de Bretagne, (ISBN 978-2-86822-046-2, lire en ligne)