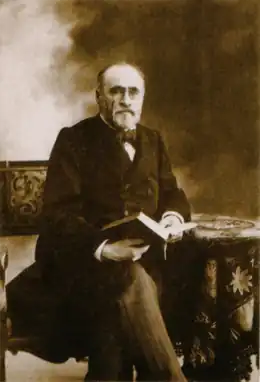

Louis Léger

Louis Leger, né le à Toulouse et mort le à Paris 16e, est un universitaire français spécialiste des langues et civilisations slaves.

| Naissance | |

|---|---|

| Décès |

(à 80 ans) Rue de Boulainvilliers (16e arrondissement de Paris) |

| Sépulture | |

| Nom dans la langue maternelle |

Louis Leger |

| Nom de naissance |

Louis Paul Marie Leger |

| Nationalité | |

| Activités |

| Chaires | |

|---|---|

| Membre de | |

| Distinctions |

Avec Ernest Denis, il peut être considéré comme le meilleur historien français du monde slave au début du XXe siècle[1].

Biographie

L’un des premiers slavisants français, Leger a suivi le cours d’Alexandre Chodzko au Collège de France, où il devait lui succéder en 1885 et occuper la chaire d’Adam Mickiewicz, Langue et littérature slaves, jusqu'en 1923. Il parlait russe, polonais, tchèque et serbe[alpha 1].

Pionnier français des études slaves, il a enseigné la connaissance du monde slave et des Slaves méridionaux à l’École supérieure de guerre, à l’École des langues orientales vivantes et au Collège de France, et écrit que qui n’avait pas vécu au temps du Second Empire ne pouvait imaginer l’ampleur de l’influence polonaise sur l’opinion publique française de l’époque[3].

Philologue, il a introduit dans la langue française les noms autochtones de villes comme Zagreb ou Dubrovnik[alpha 2]. Historien, il a affirmé qu’il y avait une politique et non une nation autrichienne, que sans la Bohème et la Hongrie, l’Autriche n’aurait pas existé et que, si l’Autriche n’existait pas, il ne faudrait pas l’inventer. Il a prédit la ruine de l’empire des Habsbourg et l’avènement d’une Tchécoslovaquie, d’une Yougoslavie[2]. Traducteur, il a traduit des œuvres d’auteurs polonais en français. Son Histoire de l'Autriche-Hongrie, plusieurs fois rééditée[alpha 3], a été considérée comme l’un des meilleurs ouvrages sur ce sujet dans n’importe quelle langue occidentale[4] - [5].

L’« ami des Slaves, ami des Bulgares[6] » s’était fait le champion des peuples qui ont formé la Petite Entente et ils lui ont été reconnaissants. En 1913, il a été l'un des premiers citoyens d'honneur de la ville de Sofia, capitale de la Bulgarie. En 1916, presque au même moment où Tomáš Masaryk et Edvard Beneš fondaient le Comité national tchèque à Paris, il a fondé, avec Louis Eisenmann et Ernest Denis, le Comité national d’études, également en faveur de l’indépendance tchèque. En 1918, le gouvernement français a créé les légions tchécoslovaques, qui ont représenté une importante force auxiliaire à une phase décisive de la guerre, après la signature de la paix par la Russie. Le , la République de Tchécoslovaquie était proclamée à Prague. En 1923, cette dernière ville l’a proclamé citoyen d’honneur et donné son nom à une de ses rues[alpha 4].

Il a été élu membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres en 1900. Il a été fait chevalier de la Légion d’honneur en 1888 et promu officier en 1901. Il a été inhumé au cimetière de Montmartre[7].

Publications partielles

- Chants héroïques et chansons populaires des Slaves de Bohême, Paris, Librairie internationale, 1866.

- La Crise autrichienne : le royaume de Bohême et le fédéralisme (Extrait de Revue moderne, 10 octobre 1868), Paris, A. Le Chevalier, L. Poupart-Davyl, , 16 p. (lire en ligne).

- Cyrille et Méthode : étude historique sur la conversion des slaves au christianisme, Paris, A. Franck, (lire en ligne).

- Recueil d’itinéraires et de voyages dans l’Asie centrale et l’extrême Orient, Paris, Ernest Leroux, , 380 p. (lire en ligne).

- Études slaves : voyages et littérature, Paris, Ernest Leroux, , 363 p. (lire en ligne).

- Grammaire russe, Maisonneuve, 1877.

- Histoire de l’Autriche-Hongrie : depuis les origines jusqu’à l'année 1878, Paris, Hachette, , 672 p. (lire en ligne).

- Recueil de contes populaires slaves : traduits sur les textes originaux, Paris, Ernest Leroux, , 286 p. (lire en ligne).

- « Cours de Louis Leger, leçon d’ouverture au Collège de France », Revue bleue politique et littéraire, vol. 22, no 1, , p. 495 (lire en ligne sur Gallica, consulté le ).

- La Save, le Danube et le Balkan : voyage chez les Slovènes, les Croates, les Serbes et les Bulgares, Paris, E. Plon, Nourrit et Cie, (lire en ligne sur Gallica).

- La Bulgarie, Paris, 1885.

- Nouvelles études slaves histoire et littérature, 1886.

- Notice sur L'Évangéliaire slavon de Reims, dit Texte du sacre, Reims, F. Michaud, (lire en ligne sur Gallica).

- Russes et Slaves : études politiques et littéraires, Paris, Hachette, , 382 p. (lire en ligne).

- Le Monde slave : études politiques et littéraires, Paris, Didier, (réimpr. 1897), 383 p. (lire en ligne).

- La Mythologie slave, Paris, Ernest Leroux, , 287 p. (lire en ligne).

- Souvenirs d’un slavophile : 1863-1897, Paris, Hachette et Cie, , 280 p. (lire en ligne).

- Nicolas Gogol, Paris, Bloud & Cie, , 278 p. (lire en ligne).

- Les Villes d’art célèbres : Moscou, Paris, H. Laurens, (réimpr. 1910), 154 p., 86 grav. (lire en ligne)

- Le Cycle épique de Marko Kralievitch, Paris, Ernest Leroux, , 68 p. (lire en ligne).

- Les Intérêts français en Bohême à propos du Consulat général de France à Prague : lettre à un député, Paris, V. Goupy, , 20 p. (à propos du Consulat général de France à Prague).

- Les Villes d’art célèbres : Prague, Paris, H. Laurens, , 157 p., 111 grav. (lire en ligne)

- Serbes, Croates et Bulgares : études historiques, politiques et littéraires, Paris, J. Maissoneuve & fils, , 238 p. (lire en ligne).

- Le Panslavisme et l'intérêt français, Paris, E. Flammarion, coll. « Bibliothèque de philosophie scientifique », , 372 p. (lire en ligne).

Notes et références

Notes

- Arthur Chuquet a rapporté qu’il aimait à raconter qu’un jour, sur le Danube, à bord d’un bateau à vapeur, il avait étonné les passagers en répondant à chacun dans leur langue[2].

- Auparavant Agram et Raguse.

- Première édition publiée en 1879 et dernière en 1920.

- Legerova.

Références

- André Labarthe, France libre : liberté, égalité, fraternité, t. 7, Hamish Hamilton Limited, (lire en ligne), p. 4.

- Arthur Chuquet, « Louis Leger », Revue critique d’histoire et de littérature, Paris, A. Franck ; Ernest Leroux, vol. 57, t. 90, no 10, , p. 181-2 (lire en ligne sur Gallica, consulté le ).

- « Un russophile : Louis Léger (Souvenirs d’un slavophile, 1905) », L’Autre Europe, Paris, L’Âge d'homme, nos 7-8, , p. 51 (lire en ligne, consulté le ).

- Voir (en) A History of Austro-Hungary : From the Earliest Time to the Year 1889 by Louis Leger (trad. Birkbeck Hill, préf. Edward A. Freeman), Londres, Rivingtons, (lire en ligne).

- (en) Louis Leger, Histoire de l’Autriche-Hongrie depuis les origines jusqu'en 1918, Paris, Hachette, (lire en ligne).

- « À la mémoire de Pasteur et de Louis Léger », Bulletin périodique de la presse bulgare, Paris, no 63, , p. 8 (lire en ligne sur Gallica, consulté le ).

- « Obsèques de M. Louis Léger », Le Midi socialiste, Toulouse, vol. 16, no 4590, (lire en ligne sur Gallica, consulté le ).

Bibliographie

- (fr) (sk) Antoine Marès, « Louis Leger et Ernest Denis, Profil des deux bohémisants français au XIXe siècle », Bohumila Ferenuhová, La France et l'Europe centrale (1867-1914) / Francúzsko a stredná Európa (1867-1914), Slovanské stúdie no 2 (actes du colloque des historiens tchèques, slovaques et français à Bratislava les 12 et , Bratislava, Academic Electronic Press, 1995 (ISBN 978-8-09673-666-9), (OCLC 39827138).

- Antoine Marès, Wladimir Berelowitch, « La découverte de la Russie en 1872 : le premier voyage de Louis Leger à Moscou », Revue des études slaves, t. 69, fascicule 3, 1997, p. 337-72.

Liens externes

- Ressources relatives à la recherche :

- Ressources relatives à la littérature :

- Ressource relative aux militaires :

- Notice dans un dictionnaire ou une encyclopédie généraliste :