La Tempête (Munch)

La Tempête (en norvégien Stormen) est un tableau du peintre norvégien Edvard Munch. Réalisé en 1893 à Åsgårdstrand (Oslofjord), il trouve son inspiration dans une véritable tempête qui s'est produite durant l'été dans cette région.

Stormen

.jpg.webp)

| Artiste | |

|---|---|

| Date | |

| Type | |

| Technique | |

| Dimensions (H × L) |

91,5 × 131 cm |

| No d’inventaire |

1351.1974 |

| Localisation |

Description

Dans le crépuscule bleu rougeâtre d'une nuit nordique estivale, une forte tempête fait pencher les arbres sur la gauche[1]. La maison en arrière-plan est éclairée à l'intérieur, la couleur jaune est en partie grattée, pour augmenter la luminosité. Sur la plage, au premier plan, figure un groupe de femmes vêtues de robes de couleurs différentes ; leurs corps ne sont qu'esquissés. Légèrement à gauche du centre, une femme seule en robe blanche se détache du groupe et se dirige vers le mole. Toutes ont les mains sur les oreilles pour résister à la tempête[2].

Interprétation

Selon Ulrich Bischoff, Munch a dans La Tempête constitué à partir de composantes naturalistes une description dramatique de la nature qui devient un paysage intérieur. Extérieurement, il oppose la maison sécurisante et bien éclairée que les femmes ont quitté et les puissantes forces de la nature dans la nuit noire. Le geste des femmes n'est pas seulement une protection contre la tempête, il est aussi l'expression d'une tension intérieure. Au sens figuré, il symbolise l'état d'une société, qui comme dans les drames d' Henrik Ibsen, est tendue à l'extrême et menace d'exploser[2].

Ann Temkin, conservatrice au MoMa souligne le contraste entre le groupe fermé de cinq ou six femmes et le personnage isolé plus à droite. Elle y voit le sentiment de Munch d'être, comme artiste, en dehors de la société. Le geste des femmes, qui pressent leurs mains sur les oreilles évoque irrésistiblement le célèbre tableau de Munch, Le Cri, peint la même année[1]. Aussi Bischoff voit dans le personnage en blanc des liens de parenté avec celui asexué du tableau Le Cri. Une femme en robe blanche apparaît aussi dans d'autres œuvres majeures de Munch, comme La Femme en trois stades, La Danse de la vie et La Frise de Reinhardt[2].

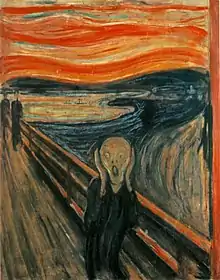

Le Cri (1893, Galerie nationale d'Oslo)

Le Cri (1893, Galerie nationale d'Oslo).jpg.webp) La Danse de la vie (1899/1900, Galerie nationale d'Oslo)

La Danse de la vie (1899/1900, Galerie nationale d'Oslo) Le Rouge et le Blanc (1899/1900, Musée Munch d'Oslo)

Le Rouge et le Blanc (1899/1900, Musée Munch d'Oslo)%252C_1906-07.jpg.webp) Passion (Reinhardt, Frise, 1906/07, Musée Munch D'Oslo)

Passion (Reinhardt, Frise, 1906/07, Musée Munch D'Oslo)

Arrière-plan

Jens Thiis, le futur directeur de la Galerie nationale norvégienne à Oslo, a rapporté dans ses mémoires, que La Tempête relatait un événement ayant vraiment eu lieu. Il avait lui-même séjourné cet été là à Åsgårdstrand, une célèbre station balnéaire fréquentée par les habitants de la capitale norvégienne, dans cet hôtel même qui est éclairé à l'arrière-plan du tableau. Au soir d'une belle journée d'été, une tempête s'était soudain produite. Un groupe de femmes s'était alors réuni sur la plage pour guetter leurs maris pêcheurs qui tentaient de regagner la rive. La femme en robe blanche serait Ragna Vilhelmine Dons que Munch épousera en 1895. Munch aurait immortalisé l'événement le lendemain.

Donald W. Olson, astrophysicien à la Texas State University, a établi qu'une tempête avait bien eu lieu a Åsgårdstrand le soir du , qui correspondrait à cette description. L'étoile brillante dans le ciel du tableau serait Arcturus, la plus brillante de la constellation du Bouvier, ce qui indique que la tempête se serait produite vers 21 heures. Dans certains reproductions, l'étoile est manquante car des programmes de traitement d'image l'auraient éliminée en la considérant comme une tache blanche indésirable[3].

Le tableau, qui était en possession du couple H. Irgens Larsen, a fait l'objet d'une donation au Musée d'art moderne de New York en 1974[1]. Selon Ulrich Bischoff, il est moins connu en Europe qu'aux États-Unis[2].

Bibliographie

Liens externes

- Ressource relative aux beaux-arts :

- (en) Museum of Modern Art

Notes et références

- The Storm au Museum of Modern Art.

- Ulrich Bischoff: Edvard Munch. Taschen

- Donald W. Olson: Celestial Sleuth.