La Maison du docteur Edwardes

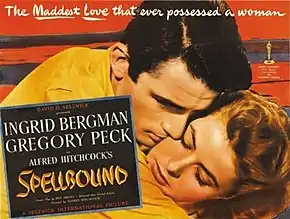

La Maison du docteur Edwardes (Spellbound) est un film américain réalisé par Alfred Hitchcock, sorti en 1945.

| Titre original | Spellbound |

|---|---|

| Réalisation | Alfred Hitchcock |

| Scénario | Ben Hecht, d'après le roman de Francis Beeding |

| Acteurs principaux | |

| Sociétés de production | Selznick International Pictures |

| Pays de production |

|

| Genre | Film noir, romance |

| Durée | 111 minutes |

| Sortie | 1945 |

![]() Pour plus de détails, voir Fiche technique et Distribution

Pour plus de détails, voir Fiche technique et Distribution

Synopsis

La doctoresse Constance Petersen, psychanalyste, travaille dans un établissement psychiatrique du nom de Green Manors, dirigé par le docteur Murchison. Ce dernier a été mis à la retraite anticipée et doit être remplacé par le jeune et talentueux docteur Anthony Edwardes. Une fois installé, le nouveau directeur s’avère être un amnésique du nom de J. B., soupçonné d’avoir fait disparaître le véritable Edwardes. Constance, qui en est tombée amoureuse dans un coup de foudre réciproque, va l’aider à retrouver son identité. Ensemble, ils tentent de découvrir l'origine du traumatisme de JB et ce qui est vraiment arrivé au docteur Edwardes.

Fiche technique

- Titre français : La Maison du docteur Edwardes

- Titre original, anglais : Spellbound

- Titre anglophone alternatif : The House Of Dr. Edwardes

- Réalisation : Alfred Hitchcock, assisté de Charles Barton (non crédité)

- Scénario : Ben Hecht, avec la participation d'Alfred Hitchcock et May E. Romm (non crédités)

- Adaptation : Angus MacPhail, d'après le roman The House Of Dr. Edwardes de Francis Beeding

- Musique originale : Miklós Rózsa

- Musique additionnelle : Audrey Granville (non crédité)

- Photographie : George Barnes

- Direction artistique : James Basevi

- Création des costumes : Howard Greer

- Montage : Hal C. Kern et William H. Ziegler

- Peintre de la « séquence du rêve » : Salvador Dalí

- Production : David O. Selznick pour United Artists

- Sociétés de production : Selznick International Pictures et Vanguard Films Inc. (non créditée)

- Société de distribution : Vanguard Films

- Pays d'origine :

États-Unis

États-Unis - Langue originale : anglais

- Format : noir et blanc - 1,37:1 - son mono (Western Electric Recording)

- Genre : Film noir, romance

- Durée : 111 minutes

- Dates de sortie :

- États-Unis : (première à New York), (sortie nationale)

- France :

Distribution

- Ingrid Bergman (VF : Paula Dehelly) : Dr Constance Petersen

- Gregory Peck (VF : Marc Valbel) : John Ballantine / Dr Anthony Edwardes / John Brown

- Michael Tchekhov (VF : Paul Ville) : Dr Alexander « Alex » Brulov

- Leo G. Carroll (VF : René Montis) : Dr Murchinson

- Rhonda Fleming (VF : Françoise Gaudray) : Mary Carmichael

- John Emery (VF : Gérard Férat) : Dr Fleurot

- Norman Lloyd : Mr Garmes

- Bill Goodwin (VF : Fernand Rauzena) : le détective de l’hôtel

- Steven Geray (VF : Jean-Henri Chambois) : Dr Graff

- Donald Curtis : Harry

- Wallace Ford (VF : Camille Guérini) : l'étranger dans le hall de l’hôtel

- Art Baker : l'inspecteur Cooley

- Regis Toomey (VF : Marcel Herrand) : le sergent Gillespie

- Paul Harvey (VF : Henry Valbel) : Dr Hanish

Et, parmi les acteurs non crédités :

- Jean Acker : une matrone (en)

- Irving Bacon : l'employé du tramway

- Jacqueline deWit : une infirmière

- Edward Fielding : Anthony Edwardes, le véritable docteur

- Victor Kilian : le shérif

- Erskine Sanford : Dr Galt

Analyse

Le titre anglais, Spellbound, signifie "envoûté". Qui, dans le film, est envoûté ? Il y a d’abord J.B. Peck, amnésique et qui croit être le meurtrier de son jeune frère et du Dr Edwardes ; puis Constance, envoûtée par l’amour qu'elle porte à J.B. ; enfin le spectateur, que le metteur en scène mène par le bout du nez, jusqu'au double renversement final (l'annonce du meurtre par balles du Pr Edwardes et la découverte du véritable meurtrier).

Comme souvent dans les films d'Hitchcock, c'est la question de l'identité qui est en jeu. Au début, l'usurpation de l'identité du Dr Edwardes, rapidement révélée. Puis les questions de l'amnésique J.B. : "qui suis-je ? qu'ai-je fait ?" Enfin l'enquête qui amène à la révélation de l'identité du véritable meurtrier.

Cette question de l'identité se fonde sur une vision simplifiée de la théorie psychanalytique de Freud, dont la finalité thérapeutique est de révéler les scènes originaires traumatiques afin de rétablir l'équilibre psychologique des patients. Dans une scène onirique avec des décors de Salvador Dali, J.B. raconte un rêve qui donne à Constance les clés de la résolution de l’intrigue.

Nominations et récompenses

Nominations

- Oscar du meilleur film 1946

- Oscar du meilleur réalisateur pour Alfred Hitchcock

- Oscar du meilleur acteur dans un second rôle pour Michael Tchekhov

- Oscar de la meilleure photographie Noir et Blanc pour George Barnes

- Oscar de la meilleure musique pour un film dramatique ou une comédie pour Miklós Rózsa

- Oscar des meilleurs effets spéciaux pour Jacq Cosgrove (en)

Distinctions

- Oscar de la meilleure musique pour un film dramatique ou une comédie pour Miklós Rózsa

Autour du film

- Caméo : À la 40e minute, Hitchcock sort d'un ascenseur de l'Empire Hôtel, un étui de violon à la main.

- Les scènes de rêve/hallucination ont été dessinées par Salvador Dalí. Selon le témoignage d'Ingrid Bergman donné dans la biographie de Donald Spoto, The Dark Side of Genius (1983), la scène de rêve durait originellement 20 minutes environ[1]. L'actrice se changeait en statue de Diane. Le producteur David O. Selznick, qui détestait les conceptions de Dalí, décida d'écourter la scène de rêve.

- Selon Henri Guieysse dans l'article qu'il consacre au film dans le dictionnaire des films de Jean Tulard, la scène du pistolet à la 105e minute est connue pour présenter la plus courte séquence en couleur dans un film en noir et blanc de l'histoire du cinéma : l'écran devient fugitivement rouge au moment du tir[2]. Robert A. Harris et Michaël S. Lasky, dans la monographie qu'ils consacrent au réalisateur, parlent « d'un insert très rapide en Technicolor pendant lequel l'écran devient écarlate le temps d'un douzième de seconde : en un éclair, le spectateur perçoit le coup de feu et le jaillissement du sang. L'effet est d'autant plus efficace et étonnant que les cent minutes précédentes étaient en noir et blanc[3]. »

- Alors que Miklos Rozsa obtint l'oscar pour la musique, Hitchcock ne le félicita pas, ce dont le compositeur hongrois se plaint dans son autobiographie. Le réalisateur n'aimait pas la musique qu'il trouvait "sirupeuse"[4] et que "le producteur David O. Selznick avait répandu sur beaucoup trop de scènes". Hitchcock dans ses entretiens avec François Truffaut qualifie la musique "d'effroyable".

Références

- (en) Donald Spoto, The Dark Side of Genius : The Life of Alfred Hitchcock, Da Capo, , 608 p. (ISBN 978-0-306-80932-3, LCCN 99037941), p. 277

- Henri Guieysse, article La Maison du docteur Edwardes, Guide des Films, tome deux F-O (sous la direction de Jean Tulard), Éditions Robert Laffont (collection Bouquins), Paris, 2002, 3381 p., p. 1820, (ISBN 9782221096635)

- Robert A. Harris et Michaël S. Lasky, Alfred Hitchcock, éditions Henry Veyrier, 1990, 244 p., p. 120 121.

- Jean-Pierre Coursodon, Alfred Hitchcock : une vie d'ombre et de lumière, Institut Lumière, (ISBN 978-2-7427-9540-6 et 2-7427-9540-5, OCLC 718572331, lire en ligne)

Liens externes

- La Maison du docteur Edwardes sur Internet Archive

- Ressources relatives à l'audiovisuel :

- Allociné

- Centre national du cinéma et de l'image animée

- Ciné-Ressources

- Cinémathèque québécoise

- (en) AllMovie

- (en) American Film Institute

- (it) Cinematografo.it

- (en) IMDb

- (en) LUMIERE

- (en) Movie Review Query Engine

- (de) OFDb

- (en) Rotten Tomatoes

- (mul) The Movie Database