L'Homme qui devint gorille

L'Homme qui devint gorille est un roman merveilleux-scientifique de l'écrivain français H. J. Magog. Publié initialement en feuilleton en 1911 dans le quotidien Le Journal sous le titre Le Roman d'un singe, le roman fut renommé lors de sa seconde réédition chez F. Rouff en 1921.

| L'Homme qui devint gorille | |

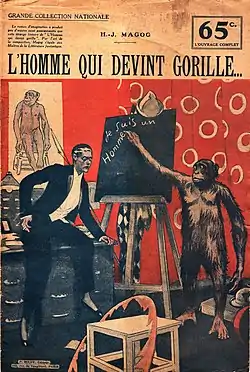

Couverture anonyme de L'Homme qui devint gorille, « Grande Collection nationale », no 196, Paris, F. Rouff. | |

| Auteur | H. J. Magog |

|---|---|

| Pays | |

| Genre | Merveilleux scientifique |

| Éditeur | Le Journal |

| Lieu de parution | Paris |

| Date de parution | 1911 |

| Chronologie | |

Intrigue

En 2003, le chirurgien Fringue se livre, avec l'aide de son associé le docteur Clodomir, à des opérations chirurgicales révolutionnaires. C'est ainsi qu'après une nouvelle expérience, Roland Missadier se réveille à ses dépens dans le corps d'un gorille[1].

Analyse de l'œuvre

Trois ans après le roman de l'écrivain Maurice Renard, Le Docteur Lerne, sous-dieu (1908), H. J. Magog met à son tour en scène, l'un des thèmes fantasmatiques les plus féconds de la science-fiction : celui de la greffe de cerveau[2].

De plus, la question de la proximité biologique entre l'homme et le gorille est également une thématique en vogue au début du XXe siècle, que le critique et écrivain Régis Messac qualifie en 1935 de « romans de l'homme-singe ». Par exemple, Gaston Leroux imagine l'année suivante dans son roman Balaoo, une opération chirurgicale permettant à un singe de parler, tandis que Félicien Champsaur approfondit ce thème avec Ouha, roi des singes (1923) et sa suite Nora, la guenon devenue femme (1929), en mettant sur scène une descendance homme-singe[3].

Enfin, les personnages du professeur Fringue et de son associé Clodomir apparaissent à nouveau en 1920 dans le roman Les Surhommes[4] dont l'action se déroule vingt ans après les événements narrés dans L'Homme qui devint gorille[1].

Publications françaises

- Le Journal, du au sous le titre Le Roman d'un singe.

- Jules Tallandier en 1917, coll. « Le Livre de Poche » no 46 et 47 en deux fascicules sous les titres La Fiancée du monstre et Le Gorille détective.

- Frédéric Rouff, coll. « Grande Collection Nationale » no 196, 1921, sous le titre L'Homme qui devient gorille….

- Le Populaire, du au

- Éditions Cosmopolites, coll. « du Lecteur » no 40, 1930, dans une version néanmoins remaniée.

- Glénat, coll. « Marginalia » no 9, 1977.

- Éditions de l'Évolution, coll. « Science en fiction », 2013.

Références

- Costes et Altairac 2018, p. 1302.

- Hugues Chabot, « Fred Hoyle, Le Nuage noir ; James Lequeux, « Et si c’était possible » », ReS Futurae, vol. 4, , § 4 (lire en ligne).

- Clément Pieyre, « Demain les singes. Aux sources de La Planète des singes (1963) », Revue de la BnF, no 61, , p. 112-114 (lire en ligne).

- Le roman est renommé Trois Ombres sur Paris en 1929.

Annexes

Bibliographie

- Jacques Bierne, « Et si c'était possible ? », dans H. J. Magog, L'Homme qui devint gorille, Paris, Éditions de l'Évolution, (ISBN 978-2-36635-003-6).

- Guy Costes et Joseph Altairac (préf. Gérard Klein), Rétrofictions : encyclopédie de la conjecture romanesque rationnelle francophone, de Rabelais à Barjavel, 1532-1951, t. 1 : lettres A à L, t. 2 : lettres M à Z, Amiens / Paris, Encrage / Les Belles Lettres, coll. « Interface » (no 5), , 2458 p. (ISBN 978-2-25144-851-0).

Liens externes

- Ressources relatives à la littérature :