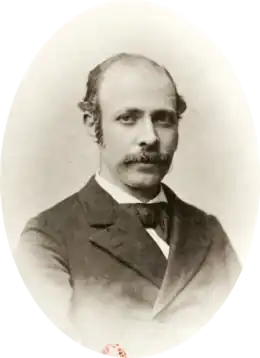

Julien Vinson

Julien Vinson, né le à Paris 11e et mort le à Libourne, est un linguiste français, spécialiste des langues de l'Inde, principalement le tamoul, ainsi que de la langue basque[1].

| Naissance | |

|---|---|

| Décès |

(à 83 ans) Libourne |

| Nom de naissance |

Élie Honoré Julien Espalier |

| Nationalité | |

| Activités |

Linguiste, folkloriste, collecteur de textes traditionnels |

| Membre de | |

|---|---|

| Distinction |

Biographie

Sa famille s’étant installée à Pondichéry, il apprend très tôt les langues du pays, et sera le premier à rédiger une grammaire du tamoul reprenant à titre d'exemples de larges extraits de textes tamouls en français (1903).

Il fait d'abord des études à l’École forestière de Nancy, et est nommé sous-inspecteur des forêts, puis inspecteur des Eaux et Forêts. Consacrant en amateur tout son temps libre à la linguistique, il collabore ainsi à la Revue orientale, puis à la RdLPC, Revue de linguistique et de philologie comparée, représentant l’« École de linguistique naturaliste », qui s'oppose alors aux tenants de l'école « historico-comparative » représentée par Michel Bréal et Gaston Paris.

À partir de 1873, l'éditeur Abel Hovelacque le prend, avec Émile Picot, comme coéditeur de la revue. En 1874, Hovelacque cède sa place de directeur à Julien Girard de Rialle. En 1880, Picot se retire, Girard de Rialle et Vinson se partagent la direction de la revue et enfin en 1882 Vinson reste le seul responsable jusqu'à la fin de la revue, en 1916.

L’essentiel de ses travaux est consacré à la langue basque et aux langues indiennes (hindoustani, tamoul), sans négliger d'autres domaines comme les langues américaines. En 1879, il est chargé des cours d'hindoustani et de tamoul à l’École spéciale des langues orientales, puis en 1882, et jusqu'à sa mort, professeur titulaire[2].

Il a également été bibliothécaire de la Société d'anthropologie de Paris et membre correspondant de l’Académie royale d'histoire de Madrid[3].

Publications

- Littérature tamoule ancienne, poésie épique : le Ramayana de Kamban, Paris, , 23 p., in-8° (lire en ligne sur Gallica).

- La Science du langage et la langue basque, Paris, Maisonneuve & Cie, , 18 p., gr. in-8° (lire en ligne sur Gallica).

- Études de linguistique et d'ethnographie, Paris, Reinwald, , viii-375, in-16 (lire en ligne sur Gallica).

- Le Verbe dans les langues dravidiennes, Paris, Maisonneuve, , ii-xviii-57, in-8° (lire en ligne sur Gallica).

- Éléments de la grammaire générale hindoustanie, Paris, Maisonneuve, , 82 p., in-8° (lire en ligne sur Gallica).

- Quelques pages inédites du père Constant-Joseph Beschi (de la Compagnie de Jésus), s.n., 1889.

- L'Inde française et les études indiennes de 1882 à 1884, Paris, Maisonneuve frères et Ch. Leclerc, , 78 p., in-8° (OCLC 162205976, lire en ligne sur Gallica).

- Manuel de la langue tamoule (Asian Educational Services, 1986)

- La langue taensa (1886)

- Manuel de la langue hindoustani (urdǔ et hindî) (J. Maisonneuve, 1899. Rééd. Asian Educational Services, 1987)

- La Poésie chez les races du sud de l'Inde (Maisonneuve, 1871)

- Les Religions actuelles : leurs doctrines, leur évolution, leur histoire, Paris, Adrien Delahaye et Émile Lecrosnier, , viii-xxxiv-624, in-8° (lire en ligne sur Gallica).

- Manuel de la langue tamoule (grammaire, textes, vocabulaire) (Imprimerie nationale, E. Leroux, éditeur, 1903)

- Éléments de la grammaire générale hindoustanie, Paris, Maisonneuve et Cie, , 82 p., in-8° (OCLC 474501538, lire en ligne sur Gallica).

- Le Verbe dans les langues dravidiennes : tamoul, canara, télinga, malayâla, tulu, etc., Paris, Maisonneuve et Cie, , ii-xviii-57, in-8° (OCLC 503869788, lire en ligne sur Gallica).

- Essai d’une bibliographie de la langue basque, Paris, J. Maisonneuve, (réimpr. Maisonneuve & Larose, 1967), 2 vol. (OCLC 465583779, lire en ligne sur Gallica)

- Essai d’une bibliographie de la langue basque, Paris, J. Maisonneuve, 1891-1898, xlviii-471, xxii-521-818, 2 v. gr. in-8°, fac-sim (OCLC 458604800, lire en ligne sur Gallica).

- Les Basques et le pays basque, mœurs, langage et histoire, Paris, Léopold Cerf, (réimpr. Nîmes, C. Lacour, 1993), 149 p., in-8° (OCLC 32916103, lire en ligne sur Gallica).

- Le folk-lore du pays basque, Paris, Maisonneuve, (réimpr. Paris, Maisonneuve & Larose, 1967), xl-397, in-12 (OCLC 461072400, lire en ligne sur Gallica).

- Cours de linguistique : l'Écriture, le livre, les bibliothèques, Paris, Alcan, , in-8° (lire en ligne sur Gallica), p. 99-119.

- Notes sur la prosodie tamoule, Paris, , 18 p., in-8° (lire en ligne sur Gallica).

- Documents pour servir à l’étude historique de la langue basque : L’Évangile selon Saint Marc traduit pour la première fois en basque par Jean de Liçarrargue, t. 1, Bayonne, Cazals, , xxiv-72, in-8° (lire en ligne sur Gallicaoclc=494366124).

- Le Verbe basque, Paris, Maisonneuve, , 16 p., in-8° (OCLC 503869779, lire en ligne sur Gallica).

- Notes sur la dérivation du verbe basque, Paris, Maisonneuve, , 28 p., in-8° (OCLC 503869739).

Articles

- « Notes sur la grammaire basque », Revue de linguistique et de philologie comparée, Paris, no 41, , p. 153-165 (lire en ligne, consulté le ).

- « Études sur le vocabulaire basque », Revue de linguistique et de philologie comparée, Paris, no 41, , p. 81-96 (lire en ligne, consulté le ).

- « Les formes irrégulières basques gauntza, etc. », Revue de linguistique et de philologie comparée, Paris, no 41, , p. 256-259 (lire en ligne, consulté le ).

- « La sorcellerie dans le Labourd au seizième siècle », Revue de linguistique et de philologie comparée, Paris, no 46, , p. 153-160 (lire en ligne, consulté le ).

Traductions

- François Ribary (trad. Julien Vinson), Essai sur la langue basque : traduit du hongrois avec des notes complémentaires et suivi d'une notice bibliographique, Paris, , xxviii-158, in-8° (lire en ligne sur Gallica).

- Les Français dans l'Inde, Dupleix et Labourdonnais : extraits du journal d'Anandarangappoullé, courtier de la Compagnie française des Indes (1736-1748) (trad. J. Vinson), Paris, E. Leroux, , lxxxix-339, in-8° (lire en ligne sur Gallica).

- Légendes bouddhistes et Djaïnas : traduites du tamoul (trad. Julien Vinson), Paris, , 2 vol. ; in-16 (lire en ligne sur Gallica).

Notes et références

- Georges Lacombe, « Les Travaux bibliographiques basques de Julien Vinson depuis 1898 », sur eusko-ikaskuntza.eus, Paris, (consulté le ).

- Piet Desmet (d), La Linguistique naturaliste en France (1867-1922) : nature, origine et évolution du langage, Louvain, Peeters Publishers, , 633 p. (ISBN 978-9-06831-878-4, lire en ligne), p. 397.

- Essai d’une bibliographie de la langue basque, Paris, J. Maisonneuve, 1891-1898, xlviii-471, xxii-521-818, 2 v. gr. in-8°, fac-sim (OCLC 458604800, lire en ligne sur Gallica).

Liens externes

- Ressources relatives à la recherche :