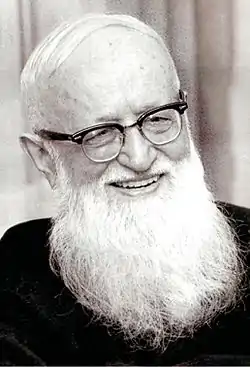

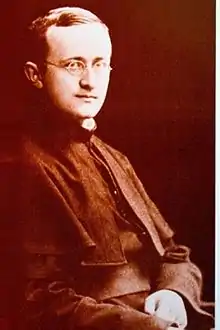

Joseph Kentenich

Joseph Kentenich, né à Gymnich, à l'époque dans le royaume de Prusse, le et décédé le à Schoenstatt (Allemagne) est un prêtre catholique pallotin fondateur du Mouvement de Schoenstatt, mouvement catholique fondé en 1914 au lieu-dit de Schoenstatt, ville de Vallendar, près de Coblence, Allemagne.

| Joseph Kentenich | ||

| ||

| Biographie | ||

|---|---|---|

| Nom de naissance | Joseph Kentenich | |

| Naissance | Gymnich (Royaume de Prusse) |

|

| Ordre religieux | Institut Séculier des Pères de Schoenstatt |

|

| Ordination sacerdotale | , à Limburg an der Lahn (Allemagne) | |

| Décès | Schoenstatt, Vallendar (Allemagne) |

|

| Autres fonctions | ||

| Fonction religieuse | ||

|

||

| Dilexit Ecclesiam | ||

Biographie

Enfance et études

Né le à Gymnich, près de Cologne, Joseph est le fils de Catherine Kentenich et de Joseph Koep[1].

En 1897, Joseph exprime le désir de devenir prêtre. Deux ans plus tard, il est admis au petit séminaire d’Ehrenbreitstein, tenu par les Pères Pallottins. En 1904, il entre au noviciat des Pallottins de Limburg an der Lahn[1].

Sacerdoce

Admis à la profession religieuse en 1909, Joseph Kentenich est ordonné prêtre à Limburg an der Lahn, le . Jeune, il rêve de convertir les païens. Une atteinte tuberculeuse l’empêche de réaliser son rêve de partir en Afrique comme missionnaire.

Il fut d'abord professeur au Petit Séminaire d'Ehrenbreistein, puis, de 1912 à 1919, directeur spirituel au Petit Séminaire des Pères Pallotins à Vallendar-Schoenstatt, près de Coblence (Allemagne), sur le Rhin.

L'« Alliance d'amour » avec Marie

Avec quelques-uns de ses élèves, le , Joseph Kentenich posait le premier jalon de la fondation de l'œuvre de Schoenstatt. Le groupe de jeunes fonde une Congrégation mariale.

Le projet, purement local au départ, s'étend rapidement au lendemain de la première guerre mondiale. Il englobe peu à peu, sans plan préconçu, de nombreuses catégories ; jeunes, prêtres, femmes, sœurs, pèlerins. Elles se structurent conformément au génie allemand : unions, ligues, et plus tard les instituts séculiers, suivant le degré d'engagement des uns et des autres.

Joseph Kentenich parcourt l'Allemagne, l'Autriche, la Tchécoslovaquie, la Suisse, pour prêcher des retraites et animer des sessions de formation. On accourt aux retraites de cet être de feu. De 1928 à 1935, ce sont chaque année plus de 2000 prêtres qui en bénéficient, parmi bien d'autres retraitants laïcs.

Combat contre le nazisme

Le P. Kentenich observe avec inquiétude la montée du nazisme. Son opposition au nazisme lui attire la persécution. Le P. Kentenich dit au sujet de la croix gammée : « Nous, c'est à la Croix du Christ que nous tenons ferme. ». Au sujet du nazisme, il dit « Je ne vois aucune place sur lui où pourrait couler l'eau du baptême. ».

Une fois au pouvoir, les nazis ne tardent pas à classer Schoenstatt parmi les principaux adversaires à abattre. Au terme de vexations sans fin, le , Joseph Kentenich est convoqué par la Gestapo; on lui cite une de ses paroles, prononcée à huis clos, mais rapportée par une indicatrice: «Ma mission consiste à faire apparaître le vide intérieur du national-socialisme, afin d’arriver par là à le vaincre.» La police emprisonne le religieux un mois dans une pièce sans aération, afin de briser sa volonté[1]. Il est jeté dans un réduit bas en béton, sans autre ouverture qu'une porte blindée. La « Police secrète d'état » y brise les têtes fortes. Joseph Kentenich est maintenu pendant quatre semaines dans ce bunker noir et sans air, qui avant était le coffre-fort d'une succursale du Reichsbank. Il en sort physiquement très éprouvé, mais calme et paisible comme à l'entrée. Il est enfermé dans une cellule de la prison de Coblence, un ancien couvent de Carmélites. Il y passe 5 mois. Puis c'est l'enfer de Dachau.

En , Joseph Kentenich part au camp de concentration de Dachau, au moment même où les conditions de vie s’y aggravent. Les Allemands sont regroupés dans une baraque où ils ont le droit d’assister chaque jour à la Messe célébrée par l’un d’entre eux; c’est seulement le que Joseph Kentenich pourra célébrer sa première Messe au camp. Il adresse chaque soir une conférence spirituelle à ses compagnons de détention grâce à la protection du « kapo » (détenu chef de baraque) Guttmann, un communiste au caractère très violent, mais fasciné par le comportement du père : il l’a vu partager son maigre pain quotidien et sa soupe avec un détenu plus nécessiteux. Guttmann va sauver la vie du fondateur de Schoenstatt, promis à l’extermination en chambre à gaz en raison de sa mauvaise santé: le jour de la visite de sélection d’un médecin S.S., le kapo cache Joseph Kentenich; affecté au commando de désinfection, celui-ci peut désormais circuler dans le camp[1].

Le , ont été créées à Dachau deux nouvelles branches de Schoenstatt, sous la responsabilité de deux déportés laïcs: l'Institut séculier des Familles et celui des Frères. Transféré dans divers blocs, le fondateur recommence chaque fois son apostolat malgré le risque personnel qu’il encourt. Au cours des trois derniers mois de 1944, le durcissement du régime nazi et les épidémies provoquent la mort de dix mille détenus à Dachau. C’est à ce moment que, dans un étonnant acte de foi plein d’espérance, posé au sein d’un lieu infernal, Joseph Kentenich fonde avec un groupe de disciples l’Œuvre internationale qui étend la fondation de Schoenstatt au monde entier. Il y rédige, dans des conditions matérielles inimaginables, et au péril de sa vie, des traités de spiritualité, des prières, un poème didactique de plus de 20 000 versets. En décembre, Gabriel Piguet, un évêque français prisonnier, ordonne prêtre dans le plus grand secret un séminariste schoenstattien, le bienheureux Karl Leisner. Tuberculeux et très affaibli, celui-ci ne pourra célébrer qu’une Messe avant de mourir; il sera béatifié par Jean-Paul II le [1].

Le , à l’approche des Américains, les détenus sont libérés. Le , jour de la Pentecôte, Joseph Kentenich est de retour à Schoenstatt. Il se remet aussitôt à la tâche; il s’agit d’établir une digue contre un double péril que le fondateur discerne avec lucidité: le communisme à l’Est, le matérialisme pratique à l’Ouest. L’expérience de la déportation l’aidera à enseigner à ses disciples les moyens de conserver la liberté intérieure. Les pères Albert Eise et Franz Reinisch, deux martyrs schoenstattiens, le premier mort de maladie à Dachau, le second exécuté par les nazis, seront invoqués comme protecteurs célestes par tous les membres du Mouvement.

Épanouissement international de l'Œuvre

En , Joseph Kentenich, reçu en audience privée par le Pape Pie XII, remercie le Souverain Pontife pour la publication, deux jours plus tôt, de la constitution Provida Mater Ecclesia, qui crée les « Instituts séculiers ».

En , le Saint-Siège érige en Institut séculier les Sœurs mariales de Schoenstatt. Dans le même temps, le fondateur se rend en Amérique latine, au Brésil, en Chili, Argentine et Uruguay, puis en Afrique et aux États-Unis, pour y implanter son œuvre, avec la construction de répliques du Sanctuaire de Schoenstatt, de centres de formation et des maisons de religieuses.

Visite canonique et exil

Cependant, des oppositions continuent à se manifester à l’encontre du Mouvement. Elles ne portent pas sur des points de doctrine, mais principalement sur des expressions utilisées dans certaines prières et sur le rôle du fondateur. L’évêque de Trèves, au diocèse duquel est situé Schoenstatt, ordonne une visite canonique[1]. En 1951, Sebastiaan Tromp (en), jésuite hollandais, est nommé inspecteur apostolique. Après l’avoir relevé de toutes ses fonctions à la direction de l’œuvre, il l’assigne à résidence dans le couvent des Pallottins de Milwaukee (États-Unis); tout échange de courrier avec les responsables de l’œuvre lui est interdit.

Plus de trois décennies plus tard, lorsque des témoins furent entendus pour un éventuel procès en béatification, un prêtre de 78 ans encore en fonction déclara : « Kentenich n'a jamais reçu d'acte officiel de mise en accusation. Il n'avait pas d'avocat officiel et n'a jamais été présenté à un juge, encore moins confronté à un plaignant ou à un témoin. Son exil dura quatorze ans.

Cependant, l’exilé écrit : «Dieu ne parle-t-il pas clairement par les événements? L’Église veut mettre à l’épreuve notre obéissance, pour reconnaître en cela si l’œuvre, et le porteur de l’œuvre, sont marqués par Dieu.» En 1959, Joseph Kentenich est nommé desservant de la paroisse allemande de Milwaukee, qui compte beaucoup d’émigrants de cette nation. «Il nous parlait du Père des cieux, rapporteront certains de ses paroissiens, comme jamais nous n’avions entendu personne le faire.»

En 1953, le Pape Pie XII, à qui l’on a suggéré cette mesure, refuse de dissoudre Schoenstatt. La question du statut de l’œuvre se pose : doit-elle s’intégrer à la congrégation des Pallottins ou bien prendre son autonomie? Les supérieurs de l’Ordre préconisent la première solution, mais d’autres religieux pallottins pensent avec Joseph Kentenich que Schoenstatt doit être pleinement autonome sous peine de s’étioler. En 1962, sur l’intervention de plusieurs évêques, le bienheureux Jean XXIII confie le dossier à la Congrégation des Religieux.

En 2020, la chercheuse Alexandra von Teuffenbach (de) met au jour des preuves d'abus sexuels du P. Kentenich envers des sœurs de son mouvement. Ces éléments expliqueraient les décisions du Vatican sur la destitution du P. Kentenich.

Retour de l'exil et rétablissement dans ses fonctions

En , Joseph Kentenich est rétabli dans ses fonctions à la tête de l’œuvre. Désormais octogénaire, il est reçu par Paul VI quelques jours après la clôture du concile Vatican II. Il prédira du concile qu’il «portera ses fruits, mais aura d’abord des effets négatifs, à cause de l’incertitude de larges fractions de la hiérarchie, du clergé et des laïcs à propos de l’image de l’Église... cette incertitude peut être surmontée en portant le regard sur Marie, image première et Mère de l’Église»[1].

Dans un discours au Congrès annuel des catholiques allemands en 1967, Joseph Kentenich déclare : « Nous vivons des temps apocalyptiques... Des puissances célestes et diaboliques s’affrontent sur cette terre... Cet affrontement a pour enjeu la domination du monde; aujourd’hui cela est bien visible.» La solution est le recours à la Vierge Marie, «arme privilégiée dans la main du Dieu vivant»[1].

Au cours de sa dernière année sur terre, cette année 1968 marquée par l’esprit contestataire dans l’Église comme dans le monde, Joseph Kentenich revient constamment sur ce thème: «La tâche de Marie, c’est d’amener le Christ au monde et le monde au Christ... nous sommes convaincus que les grandes crises du temps présent ne peuvent pas être surmontées sans Marie » ()[1].

Abus sexuels

En 2020, en consultant les documents de la période du pontificat de Pie XII accessibles depuis peu aux chercheurs, l'historienne de l’Église et théologienne Alexandra von Teuffenbach (de) découvre des preuves d'abus sexuels de Joseph Kentenich envers des sœurs de son mouvement dans l'enquête du P. Tromp, envoyé comme visiteur apostolique en 1951 par le Saint-Siège à Schoenstatt. À la suite de cette visite, un décret du Saint-Office ordonnait à Joseph Kentenich de se séparer de l’œuvre qu’il avait fondée et de ses religieuses[2] - [3].

Bibliographie

- Joseph Kentenich, Dieu, où est-tu? Aphorismes recueillis dans les textes du P. J. Kentenich. Trad. de l'allemand par Gertrud Durusoy-Vermeersch. Horw (Suisse) : Pères de Schönstatt, 1987.

- Joseph Kentenich, L'idéal de vie du chrétien : conférence du Fondateur du Mouvement de Schoenstatt à un groupe de la branche féminine, . Trad. française: A. Menoud. Fribourg Suisse : Impr. St-Canisius, 1984.

- Christian Feldmann, Joseph Kentenich, fondateur du Mouvement de Schoenstatt. Trad. de l'allemand par Claire Perfumo. Bruyères-le-Châtel: Nouvelle Cité, 2007. (ISBN 9782853135313).

- René Lejeune, Schoenstatt : chemin d'alliance : Joseph Kentenich, 1885-1968. Coauteur Adélaïde Lejeune ; préface de René Laurentin. Paris : Saint-Paul, 1985.

- Dorothea M. Schlickmann, Les années cachées. Enfance de P. Kentenich. Vallendar: Schönstatt-Verlag. [s.a.].

Notes et références

- « Lettre du 4 novembre 2012: Père Joseph Kentenich », sur www.clairval.com (consulté le )

- « Le fondateur du mouvement apostolique de Schoenstatt abusait de ses religieuses. », sur Settimo Cielo,

- Sandro Magister, « “Il me disait de mettre mon visage sur son ventre”. Voilà comment le fondateur de Schoenstatt éduquait ses sœurs », sur Settimo Cielo,

Liens externes

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :