John Kay (inventeur)

John Kay (né le à Bury et mort vers 1779) est l’inventeur de la navette volante, qui a contribué de façon essentielle à la révolution industrielle.

Biographie

John Kay travailla d’abord au service d’un drapier de Colchester. Occupé, vers 1730, à fabriquer des peignes pour les métiers, il était donc moitié tisserand et moitié mécanicien : se servant lui-même de l’outillage qu’il a cherché ensuite à perfectionner. En cette même année 1730, il fit une première invention, celle d’un procédé nouveau « pour carder et boudiner le mohair et la laine peignée ». On lui attribue aussi l’introduction des peignes d’acier, à la place des peignes de bois ou de corne, dont étaient munis les anciens métiers.

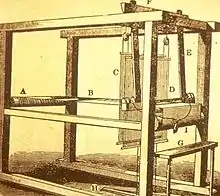

La navette volante, inventée en 1733 par John Kay n’est pas un simple perfectionnement de l’ancien métier à tisser, mais c’est la première en date des inventions qui ont transformé les industries textiles, celle qui doit être regardée comme l’origine de toutes les autres. L’invention de la navette volante fut provoquée par une difficulté pratique éprouvée quotidiennement par les fabricants : il était impossible d’obtenir des pièces d’une certaine largeur sans y employer deux ouvriers ou davantage car un seul ouvrier, passant la navette d’une main dans l’autre, se voyait forcé, naturellement, de régler la dimension de la toile sur la longueur de ses bras. Kay imagina de lancer la navette d’un côté à l’autre du métier : pour cela, il la munit de roulettes et la plaça sur une sorte de glissière, disposée de manière à ne pas gêner l’abaissement et le relèvement alternatif des fils de chaîne : à droite et à gauche, pour lui imprimer un mouvement de va-et-vient, il mit deux raquettes de bois, suspendues à des tringles horizontales ; ces deux raquettes étaient reliées par deux ficelles à une même poignée, afin qu’on put, avec une seule main, lancer la navette dans les deux sens. Le fonctionnement du système était le suivant : le tisserand, d’un coup sec faisait mouvoir tour à tour les raquettes sur les tringles qui les soutenaient : la navette, frappée brusquement, était chassée le long de la glissière : un ressort, à l’extrémité de chaque tringle, arrêtait et remettait en position la raquette qui venait d’agir. La navette volante ne permettait pas seulement de tisser des pièces plus larges, elle permettait aussi de tisser beaucoup plus vite qu’auparavant. John Kay n’évita pas l’éternel reproche fait aux inventeurs : les tisserands de Colchester l’accusèrent de vouloir leur retirer leur pain. En 1738, il alla chercher fortune à Leeds : là, il se heurta à une hostilité non moins redoutable, celle des fabricants, qui voulaient bien se servir de sa navette, mais qui refusaient de payer la redevance qu’il leur demandait. Des procès interminables eurent lieu ; les fabricants formèrent une ligue pour les soutenir, le Shuttle Club ; Kay se ruina en frais de justice.

De Leeds, Kay revint, vers 1745 son pays natal de Bury. La haine de ses adversaires l’y poursuivit : en 1753, une véritable émeute éclata, la foule entra dans sa maison et la saccagea. L'inventeur s’enfuit d’abord à Manchester, d’où il sortit, dit-on, caché dans un sac de laine : puis il s’embarqua pour la France. L’emploi de la navette volante, malgré les résistances qu’il rencontra longtemps encore, ne tarda pas à se généraliser : vers 1760, son influence se faisait sentir dans toutes les branches de l’industrie textile.

L’invention de la navette volante eut des conséquences incalculables : les différentes opérations d’une même industrie étant comme un ensemble de mouvements solidaires, assujettis à un même rythme, un perfectionnement technique, venant à modifier une seule de ces opérations, interrompait le rythme commun, produisant dans le système comme une rupture d’équilibre : tant que les mouvements, devenus inégaux, n’avaient pas retrouvé leur accord, l’ensemble demeurait instable, sujet à des oscillations qui, peu à peu, se régularisaient, et donnaient naissance au rythme nouveau de la production.

Les deux opérations principales de l’industrie textile sont la filature et le tissage : elles doivent, à l’état normal, marcher du même pas : la quantité de fil produite en un temps donné doit correspondre à la quantité d’étoffe que l’on peut tisser dans le même temps. Il ne faut pas que faute de fil, les métiers cessent de battre, ni que les filatures risquent de chômer, après avoir fabriqué trop vite. Cet équilibre était difficile à maintenir dans l’ancienne industrie textile : on sait qu’un seul métier donnait de l’ouvrage à cinq ou six rouets. Il en résultait, normalement, et malgré l’importation, une pénurie de fil presque perpétuelle.

Lorsque la navette volante eut rendu beaucoup plus rapide le travail du tisserand, cette pénurie s’aggrava. Non seulement le prix du fil monta, mais il fut souvent impossible de s’en procurer la quantité voulue dans un temps limité. De là des retards dans la livraison des pièces, au grand préjudice des fabricants. Les tisserands, qui devaient payer les fileurs ou les fileuses, arrivaient très difficilement à gagner leur vie. Cette situation ne pouvait pas durer. Il fallait absolument rétablir l’équilibre en trouvant le moyen de produire du fil avec une rapidité équivalente à celle du tissage. À mesure que cette nécessité se fit sentir avec plus d’urgence, les recherches dans ce sens furent poussées avec plus d’activité, jusqu’au moment où la solution pratique fut enfin découverte avec la machine à filer de John Wyatt et Lewis Paul.

Sources

- Paul Mantoux, La Révolution industrielle au XVIIIe siècle, Paris, Société nouvelle de librairie et d’édition, 1906.

Liens externes

- Ressources relatives aux beaux-arts :

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :