Hérapel

Le Hérapel, ou mont Hérapel, est une colline située sur la commune de Cocheren en Moselle, sur l'axe entre Metz et l'Allemagne. C'est le site d'un ancien oppidum gallo-romain, occupé dès l'époque gauloise.

| Hérapel | |

La chapelle Sainte-Hélène sur le site du Hérapel | |

| Géographie | |

|---|---|

| Altitude | 329 m[1] |

| Massif | Plateau lorrain |

| Coordonnées | 49° 09′ 13″ nord, 6° 51′ 36″ est[1] |

| Administration | |

| Pays | |

| Région | Grand Est |

| Département | Moselle |

Géographie

D'une superficie d'une douzaine d'hectares, il domine la vallée de la Rosselle[2].

Topographiquement, c'est une colline dont le plateau au sommet forme un éperon[3], qui culmine à 329 m d'altitude.

Histoire

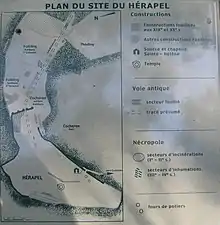

Des indices attestent l'occupation du site au Néolithique, à la fin de l'âge du bronze, ainsi qu'à l'âge du fer sans qu'il soit possible de déterminer la forme de cette présence. Le site s'est réellement développé à partir de l'occupation romaine, et connait son extension maximum dans le IIe siècle et dans la première moitié du IIIe siècle. La localité a subi des destructions, les fouilles montrent qu'un incendie a ravagé les constructions à la fin du IIIe siècle. La bourgade se dota alors d'une enceinte périmétrique, et l'activité reprit, mais comme dans de nombreux sites de ce type, la vie semble cesser brutalement après l'invasion germanique de l'an 407.

Les premières fouilles ont lieu dès 1753[4]. Le site a été exploré entre 1827 et 1830 par Heinrich Böcking, maire de Sarrebruck, qui ne laisse néanmoins pas de trace de ses découvertes[4]. En 1934 est décrite une série de haches de pierre polie, une hache marteau et une hachette en silex[3]. 46 monnaies gauloises ont été découvertes sur le site[2], mais les vestiges archéologiques ont été dispersés dans différents musées français et allemands, les principales fouilles ayant été réalisées sous administration allemande entre 1871 et 1914.

Un système défensif est constitué de deux éléments : d'une part un mur périmétrique dont des fouilles ont permis de retrouver un segment et des fondations sur le bord de l'éperon, et d'autre part une muraille plus importante pour protéger l'accès à l'éperon depuis le plateau. Ce mur était long d'une centaine de mètres et d'une épaisseur moyenne de 2,5 m. Une porte fortifiée donnait accès au site. Un bâtiment octogonal de 32 m de diamètre, probablement un temple, occupait le centre du site. Dans l'Antiquité tardive, le Hérapel est peut-être resté un lieu de culte, aménagé pour servir de refuge à la population en cas de danger.

Sur le bord sud-ouest du plateau, à l'emplacement d'une source aujourd'hui tarie, avait été érigée une petite chapelle, la chapelle Sainte-Hélène, qui a été endommagée par un glissement de terrain en , avant d'être détruite par un second éboulement en , sans doute dû aux dégâts miniers[5].

Notes et références

- « Carte IGN classique » sur Géoportail.

- oppida.org

- L'Homme des cités lacustres au Mont Hérapel

- Le Hérapel : une agglomération secondaire de hauteur

- La Revue Lorraine Populaire, avril 1994

Voir aussi

Bibliographie

- Histoire de la Lorraine, les temps anciens, Yves Burnand, Éditions Serpenoise, 1992, p. 218-129 [lire en ligne]

- La nécropole du Kohlberg au Hérapel (Moselle), Roland Hoffmann, Université de Metz, Centre de recherche Histoire et Civilisation, 1995

- Hérapel-Kohlberg (Moselle ; site archéologique) [Notice bnf.fr lire en ligne]