Fontaine intermittente de Fontestorbes

La fontaine intermittente de Fontestorbes, située en Ariège, est l'une des dix plus importantes exsurgences de type vauclusien en France.

| Fontestorbes | |

La fontaine intermittente de Fontestorbes. | |

| Localisation | |

|---|---|

| Pays | |

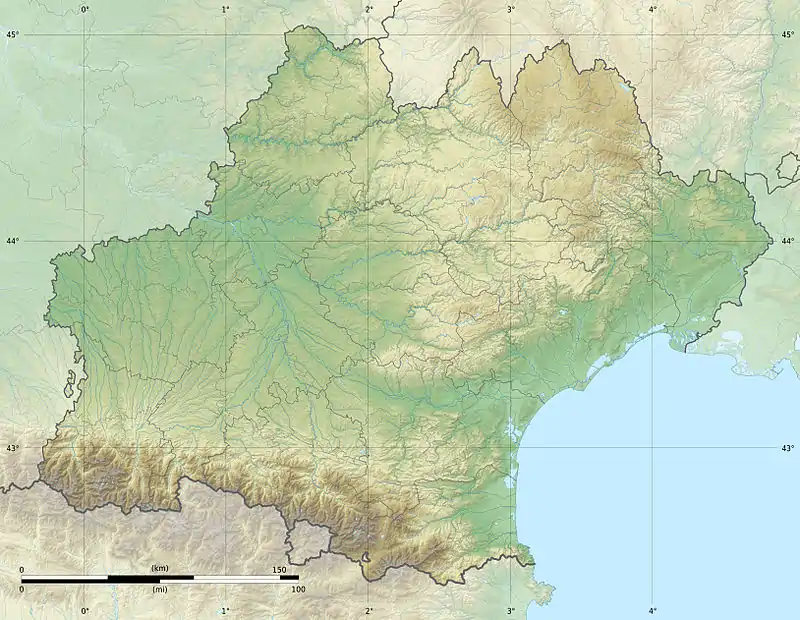

| Région | Occitanie |

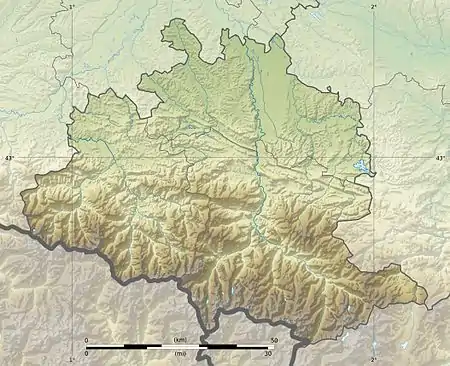

| Département | Ariège |

| Commune | Bélesta |

| Coordonnées géographiques | 42° 53′ 33″ N, 1° 55′ 37″ E |

| Caractéristiques | |

| Type | exsurgence de type vauclusien |

| Débit | 2,09 m3/s |

Présentation et bassin d'alimentation

La source de Fontestorbes est une grosse exsurgence, de type vauclusien et l'une des dix plus importantes de France, située en Ariège sur la commune de Bélesta, à un kilomètre environ au sud du village, en bordure de la route départementale no 9 menant à Fougax-et-Barrineuf. Elle se présente comme un porche monumental ouvert dans la falaise limitant au nord le plateau de Sault, d'où surgit en cascades et dans un bruit assourdissant une véritable rivière de 5 mètres de large. Après 50 mètres seulement de parcours cascadant à l'air libre, cette rivière se jette aussitôt dans l'Hers-Vif, en rive droite de ce cours d'eau dont elle fait plus que doubler le débit. Les eaux abondantes de cette source proviennent d'un bassin d'alimentation d'environ 85 km2, aux limites d'ailleurs imprécises, comme toujours en milieu karstique et malgré les traçages à la fluorescéine effectués sur nombre de pertes. Cet impluvium se partage en deux ensembles disjoints :

- Un bassin proche (17 km2 environ) correspondant à une partie du plateau de Sault, approximativement sur le territoire couvert par la forêt de Bélesta, à une altitude comprise entre 800 et 1 200 m environ.

- Un bassin plus éloigné et plus vaste (68 km2), séparé du premier par la vallée du ruisseau de Malard, affluent de l'Hers-Vif : ce bassin comprend la montagne de la Frau (1 925 m) et les pertes de trois cours d'eau au contact des assises calcaires à leur entrée dans les gorges de la Frau : l'Hers-Vif supérieur et deux de ses affluents, les torrents de l'Ourza et du Basqui descendus du massif de Tabe (2 368 m).

Les eaux issues de ces deux parties se rejoindraient juste avant la sortie de l'eau à l'air libre et, bien que cela ne soit pas confirmé, le premier de ces bassins ne participerait pas aux intermittences, ce qui pourrait expliquer le faible débit qui subsiste au niveau bas (voir plus loin sur les intermittences).

Le phénomène et son mécanisme

Ce paragraphe s'appuie sur les résultats des études menées à la fin des années 1970 par le CNRS de Moulis et notamment le professeur Alain Mangin, propos repris de manière très didactique à cette époque dans la revue de la société spéléologique du Plantaurel.

La source coule de manière régulière la plus grande partie de l'année. En revanche, en période de basses eaux, c'est-à-dire dès lors que le débit moyen journalier descend en dessous de 1,04 m3/s, soit habituellement de juillet à octobre, la résurgence présente des intermittences auxquelles elle doit sa célébrité. Suivant la seule théorie qui, à ce jour, permet d'expliquer tous les types de fonctionnement rencontrés et l'ordre de grandeur des débits en jeu, les intermittences sont liées selon toute vraisemblance à une configuration où interviennent :

- un réservoir amont (une salle souterraine creusée par l'eau dans la masse calcaire), alimenté par l'eau provenant du bassin versant ;

- un conduit, dit de vidange, situé en position basse et emprunté par l'eau qui sort du réservoir pour rejoindre l'exutoire de la source ;

- un conduit, dit de prise d'air, situé au-dessus et rempli d'air.

Fait capital pour le fonctionnement de la source, le hasard de l'érosion aurait placé les extrémités amont et aval des deux conduits côte à côte et sensiblement au même niveau. Ainsi, tant que le débit d'alimentation est suffisant, le niveau d'eau dans le réservoir amont est suffisant pour maintenir le conduit de prise d'air fermé. Dès lors, l'écoulement en charge dans le conduit de vidange se produit normalement au même rythme que le débit d'alimentation, exactement comme il le ferait si le conduit de prise d'air était absent, et la fontaine coule en continu. Par contre, quand le débit d'alimentation baisse, à l'approche de l'étiage, il arrive un moment où il atteint 1,04 m3/s. À ce moment, l'extrémité amont du conduit de prise d'air, jusque-là noyée et donc obstruée, se retrouve en partie hors d'eau, et aspire de l'air, ce qui produit une forte perte de charge dans le conduit de vidange et interrompt presque totalement l'écoulement : la première intermittence débute. Le débit de vidange étant alors insignifiant par rapport au débit d'alimentation, le réservoir amont se remplit à nouveau. Mais pour réamorcer l'écoulement dans le conduit de vidange, il doit monter plus haut que le niveau où s'est déclenchée la première intermittence. C'est ce qui explique qu'une fois que l'écoulement se rétablit, le débit à l'exutoire de la source monte à 1,8 m3/s environ, soit un débit supérieur à 1,04 m3/s, débit d'alimentation à partir duquel apparaît le phénomène d'intermittence. Le débit de sortie étant notablement supérieur au débit d'entrée, le réservoir amont se vidange rapidement jusqu'à désamorçage de l'écoulement et le cycle recommence puis se succède à lui-même tant que le débit d'alimentation est insuffisant pour maintenir un écoulement constant, ce qui dure en général tout l'été et une partie de l'automne, avec simplement des interruptions occasionnelles de quelques jours à la suite d'orages qui font provisoirement remonter le débit d'alimentation.

Si, présenté de cette manière simplifiée, le mécanisme présente théoriquement une régularité parfaite, la réalité est un peu plus nuancée en fonction de l'évolution du débit d'alimentation. Ainsi, au cours de la saison, le débit minimal varie entre 0,2 m3/s au début et 0,02 m3/s en fin d'été, quand le débit d'alimentation est au plus bas. De même, le débit maximal varie entre 1,80 et 1,68 m3/s, valeurs assez proches du module et qui font que la fontaine semble présenter un débit très abondant pour la saison si on s'y rend au bon moment du cycle.

La durée moyenne d'une intermittence, voisine d'une heure et partagée en environ 40 minutes de baisse et 20 minutes de hausse la plus grande partie de la saison, augmente sensiblement en fin d'étiage, quand les débits moyens sont au plus bas, car le réservoir se remplit moins vite. Dans quelques cas assez rares au vu de l'hydrologie de la source (voir plus bas), il peut arriver que le réservoir ne puisse plus se remplir et que le débit d'alimentation puisse tout entier s'écouler de manière diphasique (eau + air) dans le conduit de vidange. Ceci se produit dès lors que le débit moyen journalier de la source descend vers 0,60 m3/s, soit 600 litres par seconde, ou en dessous, comme cela a été le cas lors de quelques étiages prolongés, en , et . Cette valeur seuil avait été prévue presque exactement par les calculs effectués par A. Mangin qui avait trouvé 680 l/s.

Un site touristique

D'après l'article paru en 1979 dans la revue de la société spéléologique du Plantaurel, la fontaine de Fontestorbes serait une curiosité unique au monde. Si d'autres sources intermittentes ou à débit variable existent en effet en Europe et ailleurs dans le monde, Fontestorbes s'en distingue nettement :

- par la régularité du phénomène (la durée des intermittences varie mais assez peu, contrairement à certaines sources intermittentes)

- par l'ampleur du phénomène : débit allant dans chaque cycle de l'assèchement presque total (20 à 200 litres par seconde suivant l'avancement de l'étiage) à 1 800 litres par seconde, le phénomène étant souvent de moindre ampleur (simple fluctuations) sur certaines sources.

- par le débit mis en jeu : 1 800 litres par seconde ou 1,80 m3/s lors de l'écoulement maximal, les autres sources intermittentes étant de bien moindre ampleur et ne débitant au mieux que quelques litres par seconde.

Les visiteurs sont donc nombreux durant tout l'été sur le site par ailleurs très agréable en période de fortes chaleurs car niché dans la verdure et assez frais du fait de la proximité de l'eau. Des aménagements touristiques ont ainsi été réalisés en par la communauté de communes du Pays d'Olmes pour mieux accueillir les touristes et leur expliquer dans les grandes lignes le fonctionnement de la fontaine.

C'est un site naturel classé par l'arrêté du 10 février 1921[1] - [2].

De nouveaux travaux de sécurisation et d'aménagement permettant l'accueil du public sont envisagés en 2021[3].

- Accueil du public sur site

Bar-restaurant face à la source.

Bar-restaurant face à la source.

Hydrologie

Le débit de Fontestorbes a été observé durant une période de 42 ans (1965-2007), au niveau de sa sortie à l'air libre et à moins de 50 m de son confluent avec l'Hers-Vif, sur la commune de Bélesta, localité du département de l'Ariège[4]. La surface du bassin contrôlé par cette station est de 85 km2, soit la totalité du bassin versant de la résurgence.

Le module de Fontestorbes est de 2,09 m3/s, ce qui place la rivière au premier rang des affluents de l'Hers-Vif, juste devant le Touyre.

Fontestorbes présente des fluctuations saisonnières de débit très modérées, pondérées qu'elles sont par le stockage de l'eau de son bassin d'alimentation sous forme d'un important aquifère karstique[5]. Vu les caractéristiques de son impluvium, le régime de la source est nivo-pluvial, c'est-à-dire que l'influence prédominante est celle de la fonte et de la rétention nivales, avec une composante pluviale assez importante et un certain effet retard lié à l'effet tampon de l'aquifère karstique. Les hautes eaux se déroulent ainsi de décembre à juin inclus, avec des débits moyens mensuels variant de 2,20 m3/s à 3,51 m3/s. Dès la mi-février sur le plateau de Sault puis en mars, avril et mai sur le massif de Tabe, la fonte des neiges s'amorce et se rajoute aux débits encore abondants d'origine pluviale et à ceux de la vidange du karst, alors à son maximum de remplissage, pour provoquer une hausse du débit menant à un maximum de débit en avril et mai (3,51 m3/s et 3,35 m3/s respectivement pour ces deux mois). En juin, le débit baisse mais le karst encore plein atténue cette baisse. L'étiage débute à la fin du mois et conduit aux plus basses eaux d'été-début d'automne (saison des intermittences), qui ont lieu de juillet à octobre inclus, entraînant une baisse du débit mensuel moyen jusqu'à 0,981 m3/s au mois de septembre, qui reste fort consistant et même abondant. Les fluctuations peuvent être plus importantes sur de courtes périodes ou selon les années, mais sans excès, l'aquifère karstique tamponnant efficacement les extrêmes.

Aux étiages, le VCN3 peut chuter jusqu'à 0,690 m3/s, en moyenne une fois tous les 5 ans (« quinquennale sèche »), ce qui n'est pas sévère et même abondant, en liaison toujours avec l'alimentation karstique. D'ailleurs, en 42 ans, le débit moyen journalier de la source n'est jamais tombé en dessous de 0,450 m3/s.

Comme pendant à ces étiages fournis, les crues sont médiocres, l'eau en surplus transitant non par le réseau souterrain, car les pertes se saturent vite, mais par les cours d'eau de surface où se situent ces pertes. Les QIX 2 et QIX 5 valent respectivement 11 et 13 m3/s. Le QIX 10 est de 15 m3/s, le QIX 20 de 16 m3/s, tandis que le QIX 50 se monte à 18 m3/s.

Ces QIX sont très peu différents des débits journaliers de même période de retour (QJX) publiés dans la Banque Hydro, ce qui traduit des crues très aplaties et longues (caractéristiques des cours d'eau alimentés par des nappes importantes), et surtout en retard d'environ 24 heures pour leur maximum sur les crues des autres cours d'eau du secteur en raison du temps de transit des débits dans le réseau souterrain, entre les pertes et l'exutoire de la source.

Le débit instantané maximal enregistré à Bélesta a été de 9,30 m3/s le , tandis que la valeur journalière maximale était de 13,6 m3/s le . Le débit instantané le plus fort mesuré est inférieur au plus fort débit journalier : ceci est dû au fait que les débits instantanés ne sont enregistrés par la Banque Hydro que depuis 2005 sur cette station. Ensuite, en comparant la première de ces valeurs à l'échelle des QIX de la rivière, il apparaît que cette crue était inférieure à la crue biennale, donc très courante et amenée à se renouveler presque chaque année. Quant à la seconde, en vertu de la proximité des QJX et QIX de même période de retour, elle était de l'ordre de la décennale, donc appelée à se renouveler environ tous les 10 ans en moyenne.

Fontestorbes est une source dont l'alimentation est d'origine montagnarde. Elle est donc assez abondante. La lame d'eau écoulée dans son bassin versant est de 778 millimètres annuellement, ce qui est plus de deux fois supérieur à la moyenne d'ensemble de la France tous bassins confondus, supérieur aussi à la moyenne du bassin de l'Hers-vif (361 millimètres à Mazères) et à celle du bassin de la Garonne (384 millimètres au Mas-d'Agenais). Le débit spécifique (ou Qsp) atteint 24,6 litres par seconde et par kilomètre carré de bassin.

Notes et références

- Elisabeth Bresdin, Michel Grassaud (DREAL Midi Pyrénées), Jean-Michel Meyer, Bilan des sites classés et inscrits de l’Ariège : Lieux de beauté, lieux de mémoire., Toulouse, Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement Midi-Pyrénées, , 47 p. (ISBN 978-2-11-129626-8, lire en ligne), page 14

- Manon Van Overbeck, « Bélesta. La fontaine intermittente de Fontestorbes », La Dépêche du midi, (lire en ligne)

- « La construction du tant attendu parking à Fontestorbes, à Bélesta, est sur les rails », sur La Dépêche, (consulté le ).

- Banque Hydro - Station O1432930 - L'Hers à Bélesta (source de Fontestorbes) (option synthèse)

- Vincent Bailly-Comte, Nicole Ravaiau, B. Ladouche et Jean-Christophe Maréchal, « La source Intermittente de Fontestorbes: Nouvelles observations au Puits P1 des Mijanes », (consulté le ).

Voir aussi

Articles connexes

- Liste des sites classés et inscrits de l'Ariège

- Liste des cours d'eau de l'Ariège

- Source intermittente

- Intermittent Spring (Wyoming), source intermittente aux États-Unis.