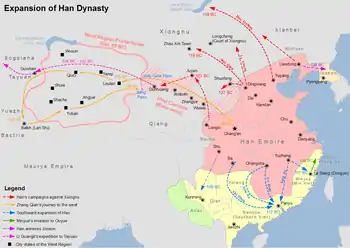

Expansion vers le sud de la dynastie Han

L'expansion vers le sud de la dynastie Han est une série d'expéditions et de campagnes militaires qui se déroulent dans une région qui correspond maintenant a la Chine du Sud et au nord du Viêt Nam. Ces campagnes militaires commencent réellement durant la dynastie Qin et continuent durant la dynastie Han, qui lui succède. Elles visent principalement les tribus du peuple Yue et conduisent à l'annexion des royaumes de Minyue et des Ou de l'Est, tous deux peuplés par les tribus du peuple Yue, en 135 av. J.-C. et 111 av. J.-C., du Nanyue en 111 av. J.-C. et du royaume de Dian en 109 av. J.-C.

| Date | IIe siècle av. J.-C. |

|---|---|

| Lieu | Chine du Sud et nord du Viêt Nam |

| Issue |

|

| dynastie Han | peuple Yue Minyue Âu Việt Royaume de Dian |

La culture chinoise influence les territoires nouvellement conquis et fusionne avec les traditions autochtones. Cette influence est visible au travers des objets mortuaires exhumés des tombes Baiyue du sud de la Chine. La conquête des territoires du sud met les Han en contact direct avec les royaumes de l’Asie du Sud-Est et avec le temps des liens commerciaux et diplomatiques se créent. Enfin, la demande de soie chinoise provoque la création de routes commerciales entre l’Europe, le Moyen-Orient et la Chine.

Première tentative d'expansion chinoise vers le sud

La première campagne militaire contre les tribus de la région de Baiyue, date de la dynastie Qin, qui règne sur la Chine juste avant la dynastie Han. Le premier empereur de la dynastie Qin souhaite prendre le contrôle des ressources de cette région[1] et pour y parvenir, il organise des expéditions militaires entre 221 et 214 av. J.-C.[2]. Il organise également une vaste campagne dans la région de Lingnan (en) en 214 av. J.-C., avec une armée composée de marchands conscrits et de soldats professionnels. À la suite de cette expédition, des garnisons militaires sont installées dans la région, le canal de Lingqu est construit et de nouvelles zones sont placées sous l'administration des Qin[1]. L’administration Qin en Chine méridionale s'effondre en même temps que la dynastie et des royaumes indigènes Yue apparaissent dans les anciens territoires de Qin. C'est ainsi que naissent le royaume de Nanyue dans une région qui correspond actuellement au Guangxi, au Guangdong et au nord du Viêt Nam, le royaume de Minyue au Fujian et le royaume des Ou de l'Est au Zhejiang[1].

Royaumes vassaux des Han, celui de Minyue est fondé en 202 av. J.-C. et celui des Ou de l'Est en 192 av. J.-C., après la chute de la dynastie Qin[3]. Zhao Tuo, un ancien général chinois des Qin, fonde celui de Nanyue en 208 av. J.-C., après la mort de l’empereur Qin Shi Huang[4]. Han Gaozu, le premier empereur de la dynastie Han, accepte la création de ce royaumes et donne à Zhao Tuo le titre de Roi[5]. La particularité du royaume de Nanyue par rapport aux deux autres est que, même si les Yue forment l'immense majorité de la population locale, il est dirigé par des Chinois. En effet, Zhao est né dans la ville de Zhending, en Chine centrale et la classe dirigeante au service du nouveau roi est composée de fonctionnaires chinois de l’ancienne dynastie Qin[4][6]. En 180 av. J.-C., Zhao Tuo offre sa soumission aux Han et veut faire de son royaume un État vassal de la Chine. Les Han acceptent, une décision en partie fondée sur les origines chinoises de la famille de Zhao[6].

Les campagnes militaires

Campagnes contre le royaume de Minyue et annexion des Ou de l'Est

Les campagnes militaires contre les royaumes de la région de Baiyue sont lancées sous le règne de l’empereur Han Wudi[7]. Le déclencheur est une demande d'assistance militaire adressée à la Cour Impériale par les Ou de l'Est, quand Minyue envahit leur royaume en 138 av. J.-C. Tian Fen, le Commandant Suprême des armées de l'empire Han, s’oppose à cette intervention. Il a dit à l’empereur qu'il est impossible de faire confiance aux tribus Yue, qu'elles se combattent entre elles très régulièrement et qu'en protéger une contre les exactions de l'autre ne fait pas partie des responsabilités de la Cour des Han[8][9]. Malgré les arguments de Tian, Zhuang Zhu, un des hauts fonctionnaires de la Cour, réussit à convaincre l’empereur d'intervenir dans la guerre. Zhuang met en avant le rôle de l’empereur en tant que fils du ciel, un concept de philosophie politique chinoise[1][9]. D'après ce que l'historien Sima Qian a noté dans le Shiji, Zhuang aurait tenu le discours suivant à l'empereur : « La seule chose dont nous devrions nous inquiéter, est de savoir si nous avons assez de force pour les sauver et assez de vertu pour nous assurer leur fidélité... À cette heure, un petit pays vient exposer sa détresse au Fils du Ciel. S'il ne le sauve pas, vers qui peut-il se tourner pour demander de l’aide ? Et comment le Fils du Ciel peut-il prétendre que les dirigeants de tous les autres États sont comme des fils pour lui, s'il ignore leurs demandes[9] ? »

Wudi se range à l'avis de Zhuang et envoie une flotte commandée par Zhuang Zhu pour aider Minyue. La flotte part de Shaoxing, dans le nord du Zhejiang[8], et dès qu'elle arrive dans le sud, le royaume de Minyue se rend et se retire du territoire du royaume des Ou de l'Est[10][9]. Après cette victoire sans combats, les tribus Yue des Ou de l’Est sont déplacées vers le Nord, entre le Yangzi Jiang et la Huai He[8].

Une seconde intervention militaire a lieu en 135 av. J.-C., lorsque Minyue, gouverné par Zou Ying, envahit le royaume de Nanyue, gouverné par Zhao Mo[6]. Nanyue étant un vassal des Han depuis 180 av. J.-C., Zhao leur demande de l'aide pour repousser l'invasion[6]. L’empereur lui répond en envoyant une armée dirigée par Wang Hui et Han Anguo attaquer Minyue[11].

Dans le même temps, Zou Yushan, le frère cadet de Zou Ying, complote avec d'autres membres de la famille royale et le premier ministre pour prendre le pouvoir et devenir le nouveau roi de Minyue. Il assassine son frère en l’empalant avec une lance, puis décapite le cadavre et envoie la tête du défunt à Wang Hui, pour lui signifier la reddition de Minyue[11]. Après cet assassinat, Minyue est divisé en une double monarchie, composée du Royaume de Minyue, contrôlé par un dirigeant proche des Han et du Royaume de Dongyue, gouverné par Zou Yushan[8].

En 111 av. J.-C., alors que le général Yang Pu retourne vers le Nord avec ses soldats après la guerre Han-Nanyue, il demande à l'empereur la permission d’annexer Dongyue. Après avoir été mis au courant de l'état du moral des troupes, l’empereur rejette sa demande. Si Yang Pu veut procéder à cette annexion, c'est parce que Zou Yushan avait promis de fournir une armée pour aider les Han dans leur guerre contre le Nanyue; or cette armée n’est jamais arrivée[12][13]. Pour justifier ce manquement à sa promesse, Zou a blâmé les conditions météorologiques, tout en conservant secrètement une relation diplomatique avec le royaume de Nanyue[13].

Lorsque Zou apprend qu'Yang Pu a cherché à annexer son royaume, il entre en rébellion contre les Han. Les Han ripostent en envoyant une armée commandée par le général Han Yue, le général Yang Pu, le commandant militaire Wang Wenshu et deux marquis d’ascendance Yue[9]. La révolte est rapidement réprimée et le royaume de Dongyue est annexé par l'empire Han dans les derniers mois de l'an 111 av. J.-C., de même que le Royaume de Minyue. Ainsi, les Han récupèrent l'intégralité du territoire de l'ancien royaume de Minyue[12][14]. Selon Sima Qian, toute la population du Dongyue est exilée[14]; une affirmation que les historiens modernes trouvent peu crédible[8].

Guerre Han–Nanyue

.JPG.webp)

Durant les années 110 av. J.-C, Jiushi (樛氏), qui est l’impératrice douairière de Nanyue et l'épouse d'origine chinoise du défunt roi Zhao Yingqi, propose d'unir Nanyue avec la Chine. Cette union ferait de Nanyue un simple royaume semi-autonome intégré à l'empire des Han. Cette proposition rencontre une importante résistance au sein de la noblesse de Nanyue. En effet, même si le royaume était nominalement le vassal des Han, cela faisait des années qu'aucun tribut n'avait été versé à la Cour Impériale[15]. La Reine fini par être exécutée par Lü Jia, le chef des opposants, durant l’été de l'an 112 av. J.-C.[16][17].

En plus de la reine, des diplomates Han sont également tués par les partisans de Lü Jia, ce qui est vu comme un acte de rébellion par la Chine[16]. L'empereur Wudi envoie une armée de 2 000 soldats commandée par le général Han Qianqiu pour mater la révolte, mais le général meurt durant les combats et l'armée est détruite[17]. Après cet échec, Wudi lance une seconde campagne contre les rebelles. Cette fois-ci, c'est une armée de 100 000 hommes, commandée par les généraux Lu Bode et Yang Pu, qui part vers le sud par la voie maritime à la fin de l'an 112 av. J.-C. La flotte atteint la ville de Panyu, qui est située dans l'actuelle province du Guangzhou moderne, en 111-110 av. J.-C. et y défait les rebelles[16][17].

Lingnan repasse une nouvelle fois sous contrôle chinois[17] et neuf commanderies sont créées pour gérer Guangdong, l’île de Hainan et le delta du fleuve Rouge du Nord du Vietnam[2][16]. Les deux commanderies de Hainan sont abandonnées en 82 et 46 av. J.-C., malgré l’intérêt que porte le gouvernement Han aux ressources rares et précieuses de cette île[16].

Durant les premières années des Han orientaux, soit la période qui fait suite à l’usurpation de Wang Mang et au rétablissement des Han, les élites tribales de Nanyue restent fidèles à la dynastie chinoise[18]. Par contre, en l'an 40, des révoltes contre la domination Han éclatent au nord de l'actuel Viet-Nam, près du delta de la rivière Rouge. Cette rébellion est dirigée par les sœurs Trung, qui résistent pendant trois ans aux armées des Han. Elles sont vaincues (en) en 43 par le général Ma Yuan[2], un vétéran des combats qui ont entraîné la chute de Wang Mang[18].

Les Han rétablissent leur contrôle sur la totalité de l'ancien royaume de Nanyue et les sœurs Trung sont soit exécutées[18] soit tuées pendant les combats[19]; les sources sont assez floues sur leur sort exact. Selon les histoires populaires vietnamiennes, elles ont disparu dans le ciel, sont tombées malades ou se sont suicidées en se jetant dans une rivière[19]. Les violences dans la région se poursuivent et entre 100 et 184, on recense sept périodes de troubles[18]. Une nouvelle stratégie est mise au point par un haut fonctionnaire nommé Li Gu, qui essaye de nommer dans la région des fonctionnaires honnêtes, exile les tribus hostiles et oppose entre eux les chefs tribaux. Cette stratégie ne rencontre qu'un succès partiel[18].

Les campagnes contre le royaume de Dian

En 135 av. J.-C., Tang Meng dirige la première expédition des Han contre le royaume de Dian, qui s’achève par la création de la commanderie de Jianwei dans le sud-ouest de la Chine. Ce royaume pratique le commerce du bétail, des chevaux, des fruits et des esclaves; autant de ressources qui le rendent très attrayant pour les dirigeants chinois. Après cette expédition, des routes commerciales entre le Dian et le reste de l’empire Han sont créées par les soldats chinois. Par la suite, les Han continuent leur expansion dans le nord du Dian et annexent les territoires situés près de l'ancien royaume de Shu[20].

Quelques années plus trad, le coût toujours plus élevé de la guerre Han-Xiongnu qui se déroule dans le nord, amène les Han à abandonner la commanderie de Jianwei; car les frais liés à l'administration d'un territoire si lointain sont bien trop élevés[21]. En 122 av. J.-C., une expédition chinoise part vers le sud, afin d'essayer d'ouvrir une nouvelle route commerciale vers les marchés d'Asie centrale. Un groupe d’explorateurs appartenant à cette expédition est capturé par les Dian et ils ne sont relâchés qu'au bout de quatre ans[21].

Le royaume de Dian est finalement conquis au cours d’une campagne militaire lancée par l'empereur Han Wudi en 109 av. J.-C. et la commanderie de Yizhou est créée à la place de l’ancien royaume[22]. Des archéologues ont découvert le sceau impérial du roi de Dian, créé pour l'occasion par les Han, qui confirme la reddition du royaume et que le Dian devient un vassal des Han[21]. Par la suite, l'ancien royaume de Dian connaît une série de rébellions infructueuses contre la domination des Han[22]. Les deux premières révoltes ont lieu en 86 et 83 av. J.-C. Ensuite, Chen Li, le gouverneur de la Commanderie de Zangge, affronte une rébellion qui embrase la région entre 28 et 25 av. J.-C. Chen réussit à mater les rebelles et ramener le calme. Sous le règne de Wang Mang, qui s'empare du trône des Han entre l'an 9 et l'an 23, les troubles persistent dans le sud-ouest de la Chine. Wang lance des campagnes militaires pour mettre fin à l’agitation, mais sans grand succès. Soixante-dix pour cent des soldats d'une de ces campagnes meurent de maladie. Lors d'une autre campagne, Wang envoie une armée forte de 100 000 hommes, avec l'intendance suffisante pour une armée de 200 000. Malgré cette débauche de moyens, l'agitation continue[23] et des rébellions éclatent de 42 à 45 et en 176[24].

L'empire Han s’agrandit encore pendant le règne de l’empereur Han Mingdi (57-75). C'est à cette époque qu'est créée la nouvelle Commanderie de Yongchang (永昌郡) dans l’ancien Royaume de Dian, ce qui correspond actuellement à la préfecture de Baoshan dans le Yunnan. Les tribus situées à l’ouest de la Commanderie de Yuesui (越巂) sont annexées en l'an 114[24]. Cette région correspond actuellement à Xichang, dans le sud du Sichuan. L'empereur Han Huandi (r. -) encourage l’assimilation culturelle de ces tribus et c'est au cours de son règne que l’enseignement de l’éthique et de la culture chinoise est promu dans le Yunnan[23]. Malgré des troubles périodiques[24], les Han gardent le contrôle du Dian jusqu'à la fin de la dynastie[22].

Importance historique

Migrations chinoises et assimilation culturelle

Durant les années qui suivent ces conquêtes, des migrants venus du nord de la Chine peuplent le Yunnan, le Guangdong et le Vietnam du Nord. L’agitation politique qui suit l’usurpation de Wang Mang provoque une nouvelle vague d’immigration chinoise[2]. Cette immigration ne se fait pas sans problèmes, car les colons han et les soldats du Nord sont touchés par des maladies courantes dans les régions tropicales, comme le paludisme et la schistosomiase[25].

Les campagnes militaires et les migrations chinoises créent une culture qui fusionne les traditions chinoises avec des éléments autochtones. Des fouilles archéologiques menées dans la région révèlent l’étendue de l’influence chinoise. Ainsi, dans les tombeaux de la région de Canton, dans le Guangdong, qui datent de la dynastie de Han, les outils et les céramiques locaux sont progressivement remplacés par d'autres inspirés des styles chinois de la dynastie des Han occidentaux. Les fouilles des sites de cette époque ont permis de découvrir des miroirs en bronze, des poêles, des puits, des brûleurs d’encens, des trépieds et des lanternes fabriqués dans le style des Han[26].

L'assimilation culturelle dans le Guangxi et Guizhou se produit durant la fin des Han occidentaux et est un peu plus tardive que dans le Guangdong. Un grand nombre de miroirs, monnaies, céramique, bronze, fer et laques de style Han ont été découverts dans les tombes de la région du Guangdong[26].

Le Yunnan, qui se situe au sud-ouest de la Chine, est sinisé après la mise en place d’une préfecture chinoise en 109 av. J.-C.[27]. L'assimilation culturelle des tribus à travers l’enseignement de l’éthique chinoise débute sous le règne de Qin Shi Huang[23]. L’influence croissante de la culture chinoise est visible au travers des objets, pièces, céramique, miroirs, et bronzes découverts lors de fouilles dans l'ancien royaume de Dian, qui ont été fabriqués avec des éléments stylistiques han[7]. L'art Dian adopte l’esthétique des objets han importés dans la région et vers l'an 100, la culture indigène Dian a presque entièrement disparu[28]. La culture chinoise du Nord est alors largement ancrée dans le sud. L’expansion de la Chine depuis les plaines de Chine du Nord vers le sud, un processus qui a commencé pendant la dynastie Qin, a atteint son apogée sous les Han[7].

Commerce et contact avec l'étranger

L’expansion vers le sud de l'empire chinois met la dynastie Han en contact avec les civilisations de l’Asie du Sud-Est et l'influence culturelle et technologique chinoise s’étend sur les royaumes de cette région[29]. Des restes de poteries chinoises de la dynastie des Han datant du Ier siècle ont été découverts lors de fouilles à Java, Sumatra et Bornéo[30]. Les archéologues ont également découvert des haches en bronze au Cambodge, imitant les méthodes de production des haches chinoises[29].

On assiste aussi à la création de relations commerciales entre la Chine et des empires étrangers, via les territoires conquis. C'est ainsi que naissent des liens commerciaux entre la Chine, l'Inde, la Perse et l’Empire romain. En 120, des artistes et danseurs romains sont envoyés à Luoyang par un royaume birman, comme cadeau pour la Chine[30]. Un autre royaume appelé Huangzhi dans le livre des Han, envoie en l'an 2 un rhinocéros comme tribut[16]. Une ambassade venant de l’Inde arrive en Chine entre 89 et 105[30] et des marchands romains venant de la province de Syrie visitent le Vietnam en 166, Nanjing en 226 et Luoyang en 284[31]. Des produits étrangers sont également trouvés lors de fouilles archéologiques réalisées dans des tombes du sud de la Chine[30]. Nées de la demande existant outre-mer pour la soie chinoise, ces routes commerciales permettent la transmission des biens et des idées entre l’Europe, le Moyen-Orient et la Chine[32].

Références

- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Southward expansion of the Han dynasty » (voir la liste des auteurs).

- Holcombe 2001, p. 147.

- Gernet 1996, p. 126.

- Yu 1986, p. 455.

- Holcombe 2001, p. 149.

- Yu 1986, p. 451-452.

- Yu 1986, p. 452.

- Xu 2005, p. 281.

- Yu 1986, p. 456.

- Sima et Watson 1993, p. 220.

- Holcombe 2001, p. 148.

- Sima et Watson 1993, p. 221.

- Lorge 2012, p. 85.

- Sima et Watson 1993, p. 222.

- Sima et Watson 1993, p. 223.

- Yu 1986, p. 452-453.

- Yu 1986, p. 453.

- Holcombe 2001, p. 150.

- Yu 1986, p. 454.

- Taylor 1983, p. 40.

- Yu 1986, p. 457-458.

- Yu 1986, p. 458.

- Ebrey 2010, p. 83.

- Yu 1986, p. 459.

- Yu 1986, p. 460.

- Xu 2012, p. 154.

- Xu 2005, p. 279.

- Xu 2005, p. 279-281.

- Watson 2000, p. 88.

- Gernet 1996, p. 126-127.

- Gernet 1996, p. 127.

- Gernet 1996, p. 127-128.

- Gernet 1996, p. 128.

Bibliographie

- (en) Jacques Gernet, A History of Chinese Civilization, Cambridge University Press, , 801 p. (ISBN 978-0-521-49781-7, lire en ligne)

- (en) Chun-Shu Chang, The Rise of the Chinese Empire : Nation, State, and Imperialism in Early China, ca. 1600 B.C. - A.D. 8. Volume One, Ann Arbor, University of Michigan Press, , 301 p. (ISBN 978-0-472-11533-4, lire en ligne)

- (en) Patricia Buckley Ebrey, The Cambridge Illustrated History of China, Cambridge University Press, , 384 p. (ISBN 978-0-521-12433-1, lire en ligne)

- (en) Charles Holcombe, The Genesis of East Asia : 221 B.C. - A.D. 907, University of Hawaii Press, , 332 p. (ISBN 978-0-8248-2465-5, lire en ligne)

- (en) Qian Sima et Burton Watson (Traduction et commentaires par Watson.), Records of the Grand Historian : Han Dynasty II, Columbia University Press, , 243 p. (ISBN 978-0-231-08166-5)

- (en) Peter Lorge, David Andrew Graff (editor) et Robin D. S. Higham (editor), A Military History of China, University Press of Kentucky, , 324 p. (ISBN 978-0-8131-3584-7, lire en ligne)

- (en) Keith Weller Taylor, The Birth of Vietnam, University of California Press, , 418 p. (ISBN 978-0-520-07417-0, lire en ligne)

- (en) Pingfang Xu, The Formation of Chinese Civilization : An Archaeological Perspective, Yale University Press, , 363 p. (ISBN 978-0-300-09382-7, lire en ligne)

- (en) Zhuoyun Xu, Rivers in Time : A Cultural History of China, Columbia University Press, , 576 p. (ISBN 978-0-231-52818-4, lire en ligne)

- (en) William Watson, The Arts of China : To AD 900, Yale University Press, , 288 p. (ISBN 978-0-300-08284-5, lire en ligne)

- (en) Yingshi Yu et Michael Loewe (editor), Cambridge History of China : Volume I : the Ch'in and Han Empires, 221 B.C. – A.D. 220, University of Cambridge Press, , 1024 p. (ISBN 978-0-521-24327-8, lire en ligne)

Pour approfondir

- (en) Rafe de Crespigny, South China in the Han Period, (lire en ligne [archive])

- (en) Rafe de Crespigny, Generals of the South, Canberra, Faculty of Asian Studies at the Australian National University, coll. « Asian Studies Monographs: New Series of the Faculty of Asian Studies », (lire en ligne), chap. 16 (« CHAPTER ONE South China under the Later Han Dynasty »)