Eugène Antoniadi

Eugène Michel Antoniadi, de son nom de naissance Eugenios Mihail Antoniadis[1] (Ευγένιος Μιχαήλ Αντωνιάδης), aussi appelé Eugène Michael Antoniadi ou, de façon erronée, Eugène Marie Antoniadi, né le à Constantinople et mort à 73 ans le dans le 14e arrondissement de Paris[2], est un astronome français d'origine grecque.

Ευγένιος Αντωνιάδης

| Naissance | |

|---|---|

| Décès | |

| Nationalité | |

| Activités | |

| Famille |

Catherine Sevastopoulos (femme) |

| A travaillé pour | |

|---|---|

| Sport | |

| Directeur de thèse | |

| Distinctions |

Antoniadi est connu pour sa démystification des canaux martiens. Grand observateur de la voûte céleste, il interprète avec succès les ombres (la concavité qu'elles indiquent) ainsi que les contrastes, pour en déduire les reliefs possibles des planètes. Donnant régulièrement son avis sur les publications des astronomes de son époque, il reste surtout un grand spécialiste de Mars ; il a aussi longuement observé Vénus, Saturne et Mercure.

Biographie

Né dans une famille grecque de Constantinople (qui deviendra Istanbul en 1930), Eugène Antoniadi commence des études en architecture mais se passionne très vite pour l'astronomie ; il réalise des croquis de la voûte céleste particulièrement précis à l'aide d'une lunette de 75 mm de focale, puis d'une autre de 108 mm. Il travaille d'abord dans sa ville natale, mais s'installe bientôt sur l'île de Prinkipo en mer de Marmara. Il envoie ses travaux au Français Camille Flammarion, qui les publie dans sa revue L'Astronomie ; cela permet à Antoniadi de devenir membre de la Société astronomique de France (à 21 ans) en 1891.

Invité par Flammarion à venir travailler dans son observatoire de Juvisy-sur-Orge, dans l'Essonne, Antoniadi s'installe en France en 1893 et devient directeur adjoint de l'établissement en 1895. Ses observations, réalisées à l'aide de la monture équatoriale de 24 cm, sont régulièrement publiées dans le Bulletin de la Société astronomique de France.

En 1896, Antoniadi devient membre de la British Astronomical Association et accompagne à ce titre une expédition en Norvège afin d'observer une éclipse solaire. Il devient rapidement responsable de la section d'études de Mars de l'Association.

Il publie en 1898 son premier mémoire sur Mars, planète qui aurait peut-être, pense-t-on à cette époque, des canaux artificiellement construits. Antoniadi est sceptique sur cette théorie, alors que Flammarion en est un ardent partisan, allant jusqu'à évoquer l'existence de Martiens. Antoniadi observe les anneaux de Saturne et décèle des structures radiales. Jupiter l'intéresse également ; il observe son atmosphère et sa Grande Tache rouge.

En 1902, il se brouille avec Flammarion, quitte la Société astronomique de France, se rend en Angleterre, puis part en Turquie. Il y épouse Catherine Sevastopoulos, d'origine grecque.

En 1904, il s'intéresse à l'architecture et obtient du sultan Abdülhamid II l'autorisation de photographier l'intérieur de la basilique Sainte-Sophie de Constantinople, transformée en mosquée depuis le XVe siècle. Il réalise un ensemble de plus de 1 000 clichés, plans, dessins et aquarelles qui feront l'objet de trois volumes publiés en Grèce de 1907 à 1909.

Il revient en France en 1909 mais, malgré sa réconciliation avec Flammarion, c'est à l'observatoire de Meudon qu'il va travailler, car le directeur, Henri Deslandres, met à sa disposition la grande lunette équatoriale de 83 cm d'ouverture (alors que celle de Juvisy ne fait que 24 cm). Cela lui permet, lors de l'opposition périhélique de Mars, d'en effectuer des dessins d'une très grande précision à partir de ses observations, prouvant ce qu'il pressentait depuis plus de 10 ans, que les canaux martiens ne sont que des illusions d'optique. Il établit une échelle pour classer la qualité d'image appelée l'échelle d'Antoniadi (en).

Antoniadi délaisse l'astronomie de 1917 à 1924. Il démissionne de la British Astronomical Association et de la Royal Astronomical Society, mais publie néanmoins dans les British Astronomical Association Memoirs ainsi que dans L'Astronomie. En 1924, il revient à Meudon observer le passage de Mars près de la Terre. Il y continuera régulièrement l'observation des planètes, en particulier Mercure, jusqu'en 1941. En 1925, il reçoit le prix Jules-Janssen de la Société astronomique de France, malgré son statut d'astronome amateur. L'Académie des sciences lui attribue en 1926 le prix Guzman (en), de 2 500 francs[3].

En 1927, il est fait chevalier de la Légion d'honneur pour « services rendus à la France en période de guerre ». On apprendra que ses talents pour les langues avaient été mis à la disposition des services secrets français. Il collabore au journal Dans l'infini, dirigé par G. Morice et F. Meiller, tous deux membres de la Société astronomique de France. Antoniadi et son épouse obtiennent la nationalité française l'année suivante, en 1928.

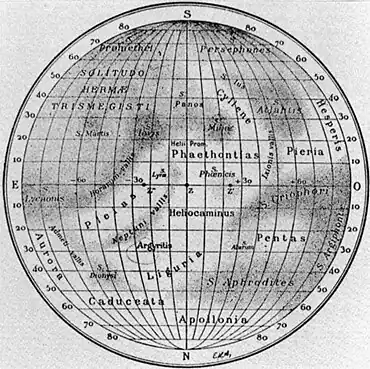

En 1930, il publie sa Carte de Mars, qui demeurera utilisée jusqu'à l'époque spatiale. En 1930 de nouveau, il utilise son expérience de démystificateur d'illusions d'optique pour infirmer plusieurs fausses idées sur les anneaux de Saturne. Il montre que ceux-ci n'ont pas de divisions mais des « zones de raréfaction corpusculaire ». En 1932, il reçoit le prix Lacaille de l'Académie des sciences. Atteint par la maladie, il vit de plus en plus retiré et meurt dans un hôpital parisien le .

Joueur d'échecs confirmé, il finit premier, ex æquo avec l'Américain Frank Marshall et devant Xavier Tartakover, dans un tournoi à Paris en 1907. Il perd le match de départage pour la première place sur le score de 1 à 2[4].

L'échelle d'Antoniadi

L'« observation visuelle » est un terme que les astronomes utilisent pour décrire les conditions atmosphériques du ciel. L'atmosphère est en perpétuel mouvement, du fait des variations de température, des courants d'air, des fronts météorologiques et des particules de poussière en suspension. Ces facteurs sont la cause des scintillements des étoiles. Plus ces scintillements sont importants, plus les images visuelles seront de piètre qualité. La moindre turbulence perturbe grandement l'observation des planètes et de la Lune, alors que celle des objets lointains comme les nébuleuses et les galaxies est moins affectée. Pour l'observation des objets lointains, le facteur le plus important est la transparence de l'atmosphère (la profondeur du ciel dépend des nuages, de la poussière, de la brume et de la pollution lumineuse). Les conditions de transparence varient grandement d'un site à l'autre et dépendent des saisons des conditions météorologiques.

L'échelle d'Antoniadi (en), qui utilise les chiffres romains de I à V, indique la qualité des observations en fonction des « vibrations » dues aux turbulences atmosphériques :

- I — Observation visuelle parfaite — Aucun tremblement.

- II — Observation visuelle correcte — Légères ondulations, mais avec des accalmies de quelques secondes.

- III — Observation visuelle modérée — Tremblements importants.

- IV — Observation visuelle mauvaise — Ondulations constantes.

- V — Observation visuelle très mauvaise — Tremblements permettant à peine la réalisation d'un simple croquis.

La carte de Mercure de 1934

Antoniadi est le premier à dessiner une carte de Mercure (en 1934), mais celle-ci est faussée par l'hypothèse incorrecte de la rotation synchrone de Mercure avec le Soleil, hypothèse en vigueur à son époque et démentie en 1962. Sa carte a néanmoins été utilisée pendant près de 50 ans, jusqu'à ce que le satellite Mariner 10 envoie les premières photos de Mercure.

Antoniadi comprend que l'élaboration d'une carte précise de Mercure est impossible à partir d'observations effectuées à l'aube ou au crépuscule, à cause des perturbations atmosphériques (l'épaisseur d'atmosphère terrestre que la lumière doit traverser lorsque Mercure se trouve à l'horizon est importante et crée des distorsions). Il entreprend alors de faire ses observations en plein jour, lorsque le Soleil est bien au-dessus de l'horizon (fortement déconseillé pour la santé des yeux). Il gagna ainsi en netteté, mais perdit du contraste à cause de la lumière du soleil.

Publications (liste partielle)

Écrits

- (el) Ekphrasis tēs Hagias Sophias, 3 vol., Athènes et Leipzig, 1907–1909

- « Sur la nature des « canaux » de Mars », dans Astronomische Nachrichten, vol. 183, 1910, p. 221

- La planète Mars : Étude basée sur les résultats obtenus avec la grande lunette de l'observatoire de Meudon et exposé analytique de l'ensemble des travaux exécutés sur cet astre depuis 1659, Paris, Hermann, 1930

- The planet Mars, trad. Patrick Moore, Keith Reid Ltd., 1975

- La planète Mercure et la rotation des satellites : Étude basée sur les résultats obtenus avec la grande lunette de l'observatoire de Meudon. Paris, Gauthier-Villars, 1934 — Recension d'Édouard Doublet

Œuvres graphiques

Antoniadi était un dessinateur hors pair.

- ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΣ, gravure d'E. Guillot, d'après des dessins d'Antoniadi — Carte de la Grèce antique

- Dessins de Mars

- Dessins de Mercure

Listes de publications

- Liste de worldcat.org

- Liste de l'Astrophysics Data System — 229[5] résumés ou textes en ligne

Bibliographie

- Giorgio Abetti, « Antoniadi, Eugène M. », dans Dictionary of scientific biography, vol. 1, Charles Scribner's Sons, New York, 1970, p. 172 (ISBN 0684101149)

- Camille Flammarion, « Observations de la planète Mars faites à l'observatoire de Juvisy », dans Bulletin de la Société astronomique de France, 1894, p. 186

- Richard J. McKim, « The life and times of E. M. Antoniadi, 1870–1944 », dans Journal of the British astronomical association, vol. 103, 1993 :

- « An astronomer in the making », p. 164–170

- « The Meudon years », p. 219–227

Postérité

Le fonds Antoniadi

L'ampleur du travail d'Antoniadi est redécouverte depuis 2005, lorsque sont rassemblés ses documents de travail et sa correspondance laissés à Meudon, le « fonds Antoniadi[6] ».

Ses notes sont conservées à la British Astronomical Association et à la Royal Astronomical Society de Londres, à l'observatoire Lowell en Arizona et à l'université Vanderbilt dans le Tennessee. Ses observations astronomiques effectuées à l'observatoire de Juvisy-sur-Orge y sont toujours.

Éponymie

Le cratère Antoniadi sur Mars et le cratère Antoniadi sur la Lune ont été nommés en son honneur. Son nom a également été donné à une région de Mercure, l'Antoniadi Dorsum (en).

L'échelle d'Antoniadi porte son nom.

Notes et références

- Fiche de la BNF : « Evgénios Antoniádis ».

- Archives en ligne de Paris 14e, année 1944, acte de décès no 858, cote 14D 442, vue 26/31

- En 1891, Clara Goguet Guzman, riche veuve française, offrit un prix de 100 000 francs à quiconque parviendrait dans les 10 années suivantes à communiquer avec une planète ou une étoile, et à recevoir une réponse. Baptisé « prix Pierre Guzman » (du nom de son fils décédé), ce prix avait reçu l'aval de l'Académie des sciences. Mars avait été exclu, car trop proche, donc trop facile à réaliser… Les astronautes de la mission lunaire Apollo XI recevront ce prix en 1969.

- Sur Antoniadi joueur d'échecs : Edward Winter, « A chessplaying astronomer », consulté le 5 avril 2017.

- Avril 2017.

- Consulter le fonds Antoniadi, conservé à la Bibliothèque de l'Observatoire de Paris.

Liens externes

- Ressource relative à l'astronomie :

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :

- Antoniadi 1932 Bulletin de la Société astronomique de France

- Courte biographie et photo

- Biographie plus détaillée (Extraite de « Tout sur les unités de mesure »)

- Histoire des cartes de Mars

- Les canaux de Mars

- Le projet Palerme, partie 2

- Chronologie martienne

- Recueil d'images de la planète Mars