Enclos paroissial de Commana

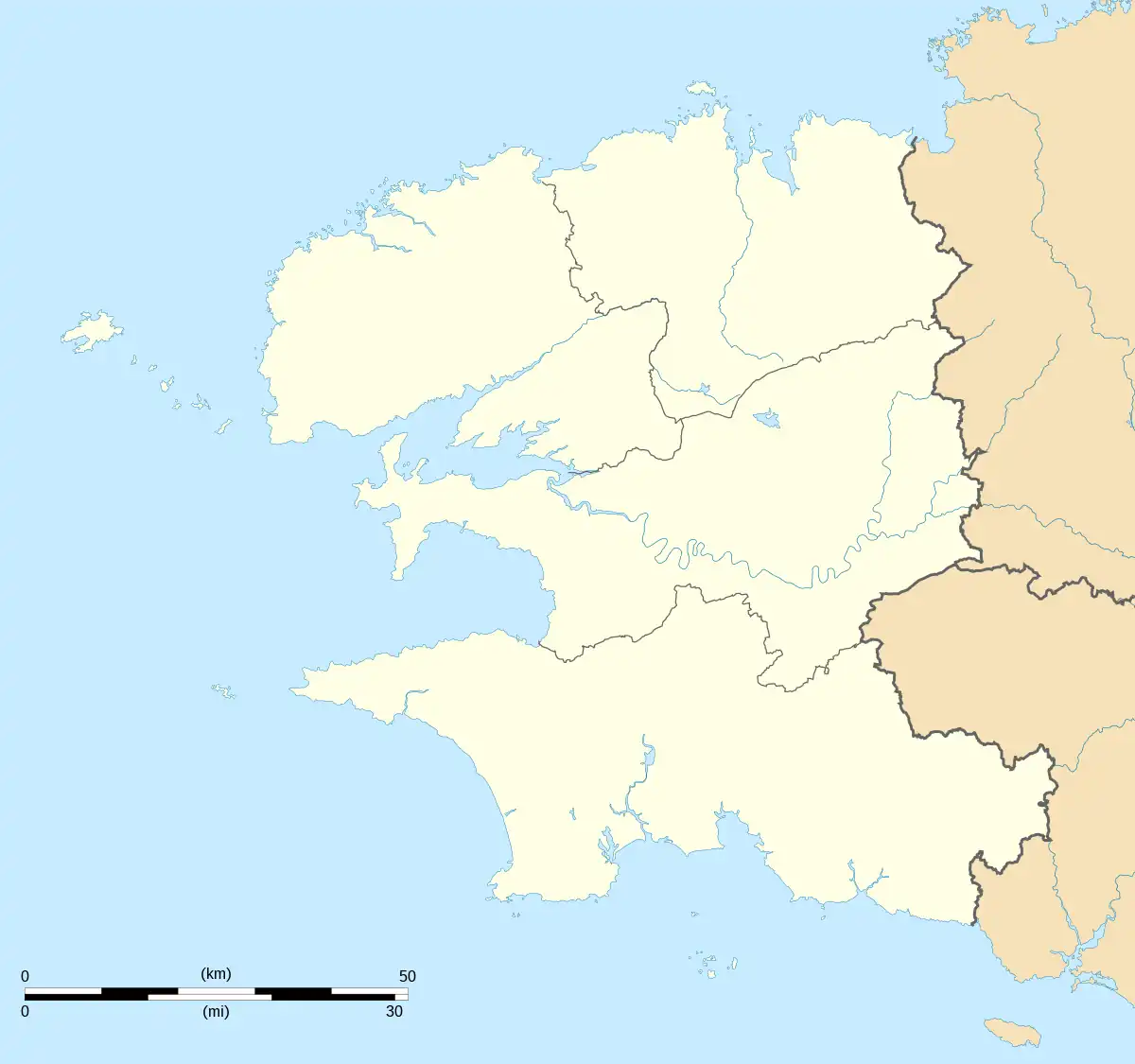

L'enclos paroissial de Commana est un enclos paroissial situé dans la commune de Commana (Finistère, France) autour de l'église Saint-Derrien. Cet ensemble architectural construit aux XVIe et XVIIe siècles est considéré comme l'un des plus beaux de Bretagne[1]. L'église, la chapelle funéraire, l’enclos lui-même, le calvaire et l'arc de triomphe font l'objet d'un classement au titre des monuments historiques par arrêté du [2].

| Type | |

|---|---|

| Partie de |

Église Saint-Derrien de Commana (d) |

| Diocèse | |

| Construction |

XVIe siècle, XVIIe siècle |

| Religion | |

| Propriétaire |

Commune |

| Patrimonialité |

| Pays | |

|---|---|

| Région | |

| Département | |

| Commune | |

| Adresse |

Place de l'Église |

| Coordonnées |

48° 24′ 48″ N, 3° 57′ 20″ O |

|---|

|

|

L'église Saint-Derrien

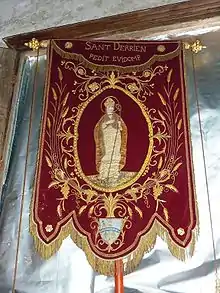

L'église paroissiale de Commana est dédiée à saint Derrien, saint qui vécut au IVe siècle. La légende raconte qu'à son retour de Terre sainte, il sauva de la noyade le prince Élorn qui, par la suite, donna son nom au fleuve côtier. Refusant les terres offertes en remerciement de cette bonne action, le saint exigea de ce prince la construction d'une église, celle de Commana[3].

C'est à la fin du XVIe siècle, en 1592, que fut entreprise la construction de l'enclos paroissial de Commana, l'église, datant de 1645 selon Louis Ogée. Elle comprend une nef à cinq travées dont les bas côtés sont aussi larges que la nef centrale. Le chœur se termine par un chevet à trois pans. Toutes les nefs sont lambrissées en berceau[4].

Porche

Imposant par son architecture Renaissance, ce porche a été édifié à partir de 1645. Trois dates inscrites en trois endroits différents nous permettent de dire qu'il a été construit en trois grandes étapes distinctes (1645, 1650, 1653). Sa façade comporte des colonnes cannelées, puis des colonnes à tambours. Les contreforts d'angle sont tapissés de frises. La niche centrale abritant la statue de saint Derrien est surmontée d'un fronton lui-même surmonté d'un lanternon. À l'intérieur du porche, douze niches à colonnettes forment une haie d'honneur débouchant sur deux portes séparées d'un trumeau avec un bénitier[4].

Clocher

D'où qu'il vienne, le visiteur sera impressionné par ce clocher, haut de 57 mètres, juché sur l'une des plus hautes collines du Léon, à 262 mètres d'altitude. La flèche est identique à celle de Plouneour-Menez, la paroisse voisine. Sobre, presque sévère et austère, le clocher de l'église de Commana paraît aride, à l'image du site environnant : les Monts d'Arrée. Appuyé sur huit contreforts ornés de moulures et de corniches, ce clocher pointu, montant droit vers le ciel, cohabite avec les Roc'h schisteux et dentelés des crêtes de l'Arrée. Surmontant une tour massive, cette flèche pointue dénuée de clochetons ne peut qu'imposer le respect d'une contemplation admirative. La date, 1592, est gravée à sa base.

La sacristie

Datant du début du XVIIIe siècle (1701), la sacristie complète harmonieusement l'église en s'intégrant parfaitement au reste de l'édifice.

Le retable de sainte Anne

Le retable de sainte Anne est un véritable chef-d'œuvre de l'art baroque du XVIIe siècle. Tellement complet, précis et illustré, il est difficile de le décrire. Cependant les adjectifs manquent pour le qualifier : monumental, magistral… Situé dans la nef nord de l'église, il mesure 6,20 mètres de large et 8 mètres de haut. Il se décompose essentiellement en trois parties. En son milieu, la Vierge et sainte Anne regardent l'Enfant Jésus tenant dans sa main gauche le globe terrestre. Deux colonnes torsadées et décorées guirlandes de vignes et de feuillages, encadrent cette scène. Sur la clé de voûte faisant la jonction entre les deux niches latérales, se trouve le blason des De Bouvans, Seigneurs du Bois de la Roche. Les niches latérales sont encadrées, chacune, de deux colonnes à découpures évidées dans lesquelles ont été sculptés des rubans et des feuillages. Ces niches renferment saint Joseph et saint Joachim. Deux colonnes torses délimitent latéralement ce retable sur lequel il ne reste pas un espace libre. Plus haut, dans des niches également, se tiennent la Sainte Vierge et l'ange Gabriel. Au-dessus du dais, trône le Père éternel soutenu par deux anges. Au sommet du retable se trouve une Sainte-Trinité et Dieu le Père tenant son fils ressuscité. Construit en 1682, comme le montrent les inscriptions figurant de part et d'autre du tabernacle, on ne peut pas définir avec certitude sa provenance. On pense néanmoins, qu'il fut confectionné par les chantiers de la marine de Recouvrance. Concernant les dorures en revanche, elles ont été réalisées en 1691 par Pierre de Lesmeur ou Mesmeur, maître peintre et doreur à Huelgoat.

Le retable des Cinq-Plaies et le retable du Rosaire

En plus du magnifique retable de sainte Anne, l’église de Commana abrite également deux autres retables ne possédant cependant pas la beauté du premier. Ces deux retables sont celui du Rosaire et celui des Cinq-Plaies. Situés au sud du chœur, ces deux retables sont basés sur le même schéma architectural que le retable de sainte Anne (une scène centrale, encadrée de deux niches, le tout placé sous le regard du Père éternel).

Dans la partie centrale du retable du Rosaire, on remarque les statues de la Vierge et de l’Enfant Jésus offrant le rosaire à saint Dominique et à sainte Catherine de Sienne. Les deux niches latérales renferment les statues de saint Joachim et de saint Joseph. En dessous de ces niches, figure un père et une mère agenouillés, présentant leur enfant à la Sainte Vierge.

La niche centrale du retable des Cinq-Plaies présente le Seigneur assis montrant ses plaies. À ses côtés, deux anges couronnés de roses tiennent une couronne d’épines et de clous. Dans les niches latérales se trouvent saint Sébastien et sainte Marguerite. Datés de 1852, les boiseries de ces retables ont été restaurées en 1977 pour celles du retable des Cinq-Plaies et en 1979 pour celles du Rosaire. La ressemblance de ce dernier, avec les figures de proue des navires de l’époque laisse à penser que, comme pour le retable de sainte Anne, il est issu des chantiers de la marine de Brest.

Le bas-relief de la crucifixion

Dans le chœur, situé derrière l’autel se trouve un bas-relief plus inattendu composé d’une œuvre moderne du plasticien Bertrand Menguy réalisé en 1993. Cette œuvre, très contemporaine aux couleurs sobres, aux formes épurées contraste avec les retables baroques qui l’entourent tout en se fondant totalement dans le contexte.

Cette composition représentant la crucifixion a été gravé sur chêne de Mayenne et peint. Elle est entourée de deux piliers ornés de feuilles de vigne et de grappes de raisins.

Le baptistère

Comme le veut la tradition, les fonts baptismaux[5] datant du XVIIIe siècle, sont situés dans l'angle nord-ouest de l'église. La cuve baptismale datée de 1656, est disposée au cœur d'une colonne cannelée, ornée de godrons et surmontée d'un baldaquin en bois à cinq pans porté par cinq pilastres auxquels sont adossées deux Vertus cardinales (la Justice et la Tempérance) et les trois Vertus théologales (la Foi, l’Espérance et la Charité). Au-dessus du baldaquin, des balustres supportent le dôme surplombé de la statue de Jésus tenant la croix, soutenue de trois cariatides. Ce dernier ouvrage date de 1683 et est l'œuvre d’Honoré Alliot, maître sculpteur à Recouvrance, qui s'engagea en 1682 à couronner d'un dôme, le font baptismal alors sans couverture.

Les statues

Comme dans de nombreuses églises, un grand nombre de statues ornent les piliers et les murs. Citons par exemple sainte Catherine et la Vierge sur le mur nord ; saint Bernard au-dessus de la porte de la sacristie, ou encore saint Yves et saint Roch dans la nef.

Arc de triomphe

Cette porte monumentale, lourde et massive surplombée de trois lanternons est l'accès principal à l'enclos paroissial. Décorée de moulures sculptées dans la pierre, elle abritait jusqu'en 1978 deux statuettes dans les niches latérales. Autrefois, cet arc de triomphe était fermé d'une grille en fer forgé datant du XVIIIe siècle. Cette porte n'était ouverte qu'à l'occasion de mariages ou d'enterrements afin de laisser passer les cortèges, l'accès à l'église se faisant habituellement par les marches situées sur la gauche de l'arc de triomphe.

Ossuaire

Une fois franchi l'Arc de Triomphe, on trouve, immédiatement sur la gauche, la chapelle reliquaire, improprement appelée ossuaire. Daté de 1677 à 1687, ce bâtiment est très sobre, ne comprend qu'une porte et quatre fenêtres abritant chacune un bénitier. Seuls des crossettes et des rampants à spirales sculptées de dragons ornent la façade.

Calvaires

Les calvaires sont au nombre de deux dans l'enceinte de l'enclos paroissial. Le premier situé entre l'arc de triomphe et le porche sud est daté de 1585, cependant la croix porte la date de 1742, ce qui laisse présager qu'elle a remplacé une croix datant du XVIe siècle. Datant de 1624, le second calvaire se situe plus dans le cimetière. Il est l'œuvre du sculpteur Roland Doré.

Notes et références

- http://catholique-quimper.cef.fr/decouvrez_notre_patrimoine/les-pardons/visites/les-enclos-et-calvaires/commana

- Notice no PA00089888, base Mérimée, ministère français de la Culture

- Loïc Barreau et Claude Marcel-Rouault, "Les enclos parossiaux en Bretagne", éditions Ouest-France, 2006, (ISBN 2 7373 3626 0)

- http://kergranit.free.fr/Textes/Commana.htm

- http://catholique-quimper.cef.fr/decouvrez_notre_patrimoine/les-pardons/visites/du-cote-de-morlaix/commana-au-fond-de-l2019eglise-un-chef-d2019oeuvre