Disque des objets épars

Le disque des objets épars est un ensemble regroupant les objets transneptuniens au-delà de la ceinture de Kuiper (à environ 48 ua) dont l'orbite est fortement excentrique.

La distance des objets épars au Soleil varie énormément et peut atteindre une centaine d'ua et plus ; leur orbite est souvent excentrique contrairement aux cubewanos, les objets classiques de la ceinture de Kuiper.

Orbite

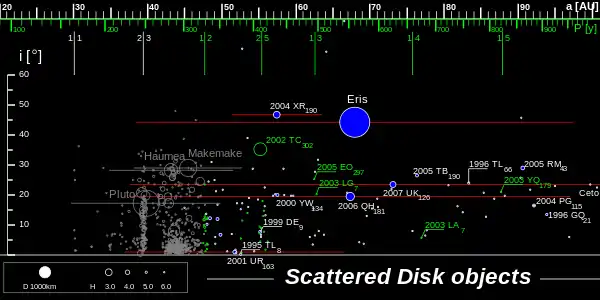

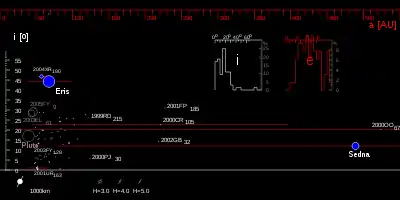

Le diagramme de droite illustre les orbites de tous les objets épars connus (en 2006) jusqu’à 85 ua avec les objets de la ceinture de Kuiper (en gris) et les objets résonants (en vert), pour la comparaison. À noter toutefois que certains objets considérés comme épars, ont une résonance faible avec Neptune.

L’excentricité des orbites est représentée par les segments rouges (du périhélie à l'aphélie) avec l’inclinaison représentée sur l’axe vertical. À noter par exemple l'orbite peu commune, presque circulaire et très inclinée, de (612911) 2004 XR190.

Périhélie

Les objets épars suivent typiquement des orbites de moyenne ou grande excentricité mais leur périhélie ne les amène jamais à moins de 35 unités astronomiques du Soleil, bien à l’abri de l’influence directe de Neptune (les segments rouges). Les plutinos (les segments gris pour Pluton et (90482) Orcus) ainsi que les objets résonants (en vert) peuvent s’approcher plus près de Neptune, leurs orbites étant protégées par des résonances orbitales. Cette caractéristique du périhélie minimal est en fait une des caractéristiques qui définissent les objets épars.

Extrêmes

Le disque des objets épars contient des éléments d'une extrême excentricité et d'une grande inclinaison, les orbites circulaires sont des exceptions. Quelques-unes de ces orbites exceptionnelles sont représentées en jaune :

- (29981) 1999 TD10 suit une orbite d'une extrême excentricité, son périhélie étant près de l’orbite de Saturne ;

- (127546) 2002 XU93 est à présent l’objet connu ayant l’orbite la plus inclinée ;

- (612911) 2004 XR190 suit une orbite peu commune, très inclinée mais presque circulaire.

Comparaison avec les objets classiques

Deux petits graphes statistiques insérés dans le diagramme comparent l’excentricité et l’inclinaison des orbites entre la population des objets épars et celle des objets classiques. Chaque petit carré représente une plage pour les deux paramètres. Le nombre des objets correspondants est représenté en couleurs cartographiques. Les deux populations sont très différentes ; plus de 30 % de tous les cubewanos sont sur les orbites peu inclinées, presque circulaires et pour les autres l’excentricité ne dépasse pas 0,25. Par contre, les paramètres des orbites des objets épars sont plus variées. La majorité de la population a une excentricité moyenne entre 0,25 et 0,55. Quelques orbites extrêmes sont représentées en gris.

À l’exception de (612911) 2004 XR190 on ne connaît pas d'objets épars avec une excentricité inférieure à 0,3. C’est donc l’excentricité, plus que l’inclinaison, qui est la caractéristique distinctive de la classe des objets épars.

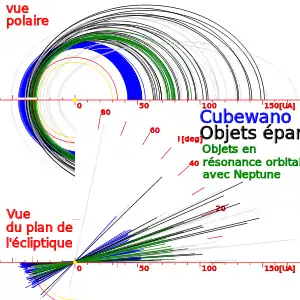

Comparaison des orbites

Le graphique à gauche représente la vue polaire et écliptique des orbites (préalablement alignées) des objets épars comparées avec celles des cubewanos (en bleu) et des objets résonants (en vert). Les objets non classés sont montrés en gris[1].

L'anneau bleu n’est pas une vision d’artiste mais la représentation réelle de centaines d'orbites d'objets classiques méritant le nom de la ceinture classique. Le périhélie minimal est représenté par le cercle rouge. Contrairement aux objets épars, les objets résonants s’approchent de l’orbite de Neptune (en jaune).

En vue écliptique, les arcs illustrent le même périhélie minimal[2] à 35 ua (en rouge) et l’orbite de Neptune (en jaune). Comme le montre cette vue, les objets épars ne se distinguent pas par l’inclinaison ; c’est plutôt l’excentricité qui les définit vraiment.

Découverte

Le premier objet découvert est (15874) 1996 TL66, en 1996, (toutefois (48639) 1995 TL8 a été ajouté depuis), d'autres ont suivi dès 1999, en 2011 on en comptait plus de 200.

Ces découvertes sont dues au progrès de l'astronomie, notamment à la caméra CCD.

Liste sélective

Quelques objets épars remarquables :

- (15874) 1996 TL66 ;

- (26375) 1999 DE9 ;

- (42301) 2001 UR163 ;

- (65407) 2002 RP120 ;

- (90377) Sedna ;

- (136199) Éris ;

- (148209) 2000 CR105 ;

- (308933) 2006 SQ372 ;

- (612911) 2004 XR190 ;

- 2017 MB7 possédant le plus grand aphélie connu (6 193 ua).

Notes et références

- Pour environ la moitié d'objets les orbites ne sont pas connues avec une précision suffisante pour la classification, une tâche particulièrement délicate pour les objets résonants.

- La valeur précise n’est pas importante, 35 ua est utilisée par Jewitt, d’autres auteurs préfèrent 30 ua alors que les données utilisées ici suggèrent 34 ua.

Voir aussi

Bibliographie

- Alain Doressoundiram et Emmanuel Lellouch, Aux Confins du système solaire, [détail de l’édition]

Articles connexes

Lien externe

- (en) « Liste des centaures et des objets épars », sur le site du Minor Planet Center