Des vents

Des vents (en grec ancien Περὶ ἀνέμων / Peri anémôn) est un ouvrage en un livre du philosophe péripatéticien Théophraste sur les propriétés et la nature des vents. Fragmentaire, une édition a été établie en 10 chapitres et 62 paragraphes par Friedrich Wimmer. L’auteur comprend ce qui concerne l’air, l’effet du souffle, la mer, le ciel, les vents, la terre, les animaux, les plantes et leur association dans l’étude anémologique[1]. L’aporie dans l’utilisation d’une théorie impose la recherche[2].

Le vent

Les vents étésiens

Les vents étésiens sont des vents nordiques, soufflant du nord-nord-ouest pendant quarante jours vers la fin du mois de juillet[3], sur la Méditerranée orientale[4].

Les sens du mot ousia dans l’œuvre de Théophraste

Le mot ousia, dans le contexte anémologique, est traduit par « caractères propres »[5] ; dans son ouvrage Des Vents, l’ousia chez Théophraste concerne les caractères propres[6]. Théophraste explique que les éléments des théories communément admises sur l’ousia des vents étésiens ne peuvent en rendre compte[7]. L’ousia explique la chaleur et le froid[8], la force[9].

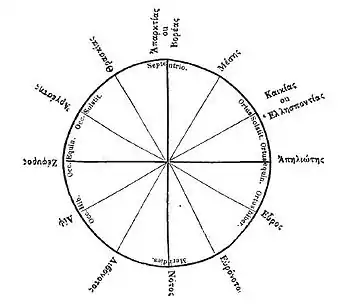

Selon Théophraste, le vent est un déplacement d’air[10], et le vent se meut vers le bas lorsqu’il est froid[11]. Selon Théophraste, l’ambition légitime du savant est de parvenir, malgré les obstacles et les difficultés, à énoncer les causes de ce qu’il constate et analyse, à quoi il ne parvient qu’en manifestant à l’égard des théories générales une attitude critique qui le conduit à accumuler les observations, recourir à l’analogie et construire de nouvelles hypothèses, si c’est pertinent[12]. Les vents sont également abordés dans Des Signes du temps, dans lequel Théophraste parle entre autres du Cécias et de l’Aparctias[13] et au Livre IV de son Histoire des plantes ; Théophraste estime que les effets sur les vents de la lune et ceux du lever et du coucher des astres constituent une matière à explorer davantage ; l’un des buts à obtenir par les domaines variés est de montrer que toutes les sciences peuvent être liées, forment une unité. Théophraste adopte le même système que son maître Aristote, et semble distinguer Aparctias et Borée, certains vents du nord, dès ses premières études sur les aspects du froid et du chaud. Selon Théophraste, un même vent passant la mer Égée, change de nature et de force[9]. Les lieux traversés jouent un rôle sur son mouvement[14] ; lorsque le vent s’épuise, un vent contraire, même léger, peut être arrêté[14] ; la distance parcourue conditionne la densité nuageuse et les précipitations[15] ; ainsi un obstacle peut également influencer les précipitations[16], la régularité et la continuité, l’intermittence d’un souffle[17]. L’étude des vents définit la succession des moments d’une journée[14], le moment de la journée et des saisons[18]. La conjonction des vents, leurs aspects communs et leurs mouvements, généraux ou particuliers font partie de ce que définit l’étude des vents[19].

Rôle des vents

L’action des vents

La science des vents doit s’intéresser à des phénomènes météorologiques dans les airs, les cieux sur terre et sur mer, ainsi que tout ce qui touche aux animaux et aux plantes, sous l’effet du souffle du vent, incluant l’élevage et l’agriculture. Selon Théophraste, la fièvre serait liée au vent au même titre que ses effets agissent sur les matériaux[8], et tout ce qui vit, tout corps vivant[20] et même les objets[21].

Attributions et fonction d’Éole

Dans le récit qu’Ulysse fait aux Phéaciens, Éole habite dans un palais, au-dessus de la cité. Il reçoit ses hôtes avec bienveillance et leur accorde une hospitalité d’un mois. Au moment du départ d’Ulysse, il lui apporte une aide remarquable :

« Quand je veux reprendre la route et lui demande de l’aide, il ne me refuse rien, au contraire, et prépare mon retour. Il écorche un taureau de neuf ans ; dans la peau il coud toutes les aires des vents impétueux, car le fils de Cronos l’en a fait régisseur : il apaise l’un ou excite l’autre, à sa volonté. Dans le creux du navire, il lie celle-ci d’un fil d’argent brillant, afin que la moindre brise ne puisse en sortir. Puis il me fait souffler un flux de zéphyr, un vent portant pour les navires et les équipages. »

— Odyssée (Chant X, vers 17-26)

La fonction d’Éole est celle d’un « régisseur », un dispensateur qui distribue, dispose des vents en force et en direction : c’est exactement le sens du nom grec tamías[23] employé ici par Homère. Car le poète sait qu’il existe un « régime » des vents, qui soufflent en force et en direction variable selon les lieux et selon les saisons, et qui se lèvent ou tombent à certaines heures de la journée. C’est pourquoi Homère parle de véritables « routes des vents »[24], et le domaine de ces routes, c’est Éole qui l’administre. Mais il ne l’administre pas arbitrairement : Éole est soumis lui-même à la juste loi voulue par les dieux, ce que les Grecs appellent Thémis, comme il le précise lui-même à Ulysse au vers 73 du chant X. Ce régime des vents était connu des gens de mer et deux grands savants de l’Antiquité, Aristote dans ses Météorologiques[25] - [26] et Théophraste dans cet ouvrage l’ont étudié avec précision.

| Nord (N) | Aparctias (ἀπαρκτίας) (Variante : Borée (βoρέας) |

| Nord-Nord-est (NNE) | Meses (μέσης) |

| Nord-est (NE) | Cécias (καικίας) |

| Est (E) | Apéliote (ἀπηλιώτης) |

| Sud-est (SE) | Euros (εὖρος) (Variante : Euronoti (εὐρόνοτοι) |

| Sud-sud-est (SSE) | Vent local Phénicias (φοινικίας) |

| Sud (S) | Notos (νότος) |

| Sud-sud-ouest (SSW) | Libonotos |

| Sud-ouest (SW) | Lips (λίψ) |

| Ouest (W) | Zéphyr (ζέφυρος) |

| Nord-ouest (NW) | Argestes (ἀργέστης)

Variantes : |

| Nord-nord-ouest (NNW) | Thrascias (θρασκίας) |

Aristote et Théophraste admettent tous deux que la cause matérielle des vents est une exhalaison[27] provenant de la terre en cas de chaleur - exhalaison qui peut être sèche (άτμίς) ou humide (ξηρός)[28] - [29].

Du soleil

Dans Des Vents, Théophraste admet les limites de ses déductions quant aux causes d’un phénomène[30] ; il admet que le principe de base de son ouvrage pourrait ne pas être vrai[31] ; ce principe concerne la mécanique du soleil sur les vents : le soleil, en se couchant, fait tomber le vent, et le prive de ce fait du mouvement qu’il lui donne — mouvement émanant lui-même du soleil. Le soleil est un moteur repoussant et joue un rôle mécanique : 15 des paragraphes établis par Friedrich Wimmer concernent le soleil. Les vents sont dus à la chaleur du soleil. L’air est concentré aux deux fins de course du soleil, et la trajectoire du soleil se fait d’est en ouest, où l’air est expulsé en fin de trajectoire. Vers le nord et vers le sud, les vents de ces deux directions sont composés de très grandes quantités d’air. Le Borée et le Notos sont les vents les plus forts, parce qu’ils sont comprimés pendant la trajectoire sous l’effet du soleil qui se déplace d’est en ouest, puis expulsés. Théophraste considère l’action du soleil comme mettant en mouvement et repoussant, à l’inverse de son maître Aristote. L’action de la chaleur et du froid sur l’air ambiant s’appelle l’antipéristase[32] - [33]

Bibliographie

- Émile Chambry, Émeline Marquis, Alain Billault et Dominique Goust (trad. du grec ancien par Émile Chambry), Lucien de Samosate : Œuvres complètes, Paris, Éditions Robert Laffont, coll. « Bouquins », , 1248 p. (ISBN 978-2-221-10902-1), « Le Navire ».

- Pierre Pellegrin (dir.) (trad. du grec ancien), Aristote : Œuvres complètes, Paris, Éditions Flammarion, , 2923 p. (ISBN 978-2-08-127316-0)

- (fr) Homère (trad. du grec ancien par Victor Bérard), Odyssée, Éditions Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », (1re éd. 1956) (ISBN 2-07-010261-0).

- Suzanne Amigues (trad. du grec ancien), Recherches sur les plantes : À l’origine de la botanique, Paris, Belin, , 432 p. (ISBN 978-2-7011-4996-7)

- Des Vents, par Théophraste, traduit par Walter Stanley Hett

- On Winds, trad. de Victor Coûtant (1975)

- Homère, Odyssée [détail des éditions] [lire en ligne]

Notes et références

- Frag. 1 et 2, Éd. Wimmer

- Frag. 59, Éd. Wimmer

- Théophraste, Histoire des plantes, Livre II

- 2015 Lucien de Samosate, p. 1035.

- Frag. 2, Éd. Wimmer

- Jean-Pierre Levet, linguiste français : Anémologie et philosophie dans le traité De Ventis de Théophraste p. 332

- Frag. 12 et 60, Éd. Wimmer

- Frag. 3, Éd. Wimmer

- Frag. 7, Éd. Wimmer

- Frag. 29, Éd. Wimmer

- Frag. 22, Éd. Wimmer

- Des Vents (Frags. 31 et 59, Éd. Wimmer)

- ἀπαρκτίας, nom anémologique du Borée

- Frag. 19, Éd. Wimmer

- Frags. 4, et 59, Éd. Wimmer

- Frag. 5, Éd. Wimmer

- Frag. 6, Éd. Wimmer

- Frags. 18, 10 et 19, Éd. Wimmer

- Frag. 31, Éd. Wimmer

- Frag. 57, Éd. Wimmer

- Frag. 58, Éd. Wimmer

- Bérard & Homère 1993, p. 680

- en grec ancien ταμίας

- en grec ancien ἀνέμων κέλευθα

- Aristote, Météorologiques (lire en ligne) (Livre II, 4)

- Pellegrin 2014, p. 902-905

- en grec ancien αναθύμιᾶσις : Frag. 29, Éd. Wimmer

- Frag. 48, Éd. Wimmer

- Pellegrin 2014, p. 899

- Frag. 11, Éd. Wimmer

- Frag. 15, Éd. Wimmer

- Action de deux qualités contraires, dont l’une augmente la force de l’autre. Selon les péripatéticiens, c’est par antipéristase que le feu est plus ardent l’hiver que l’été

- Du Feu, frags. 13 et 18, Éd. Wimmer