Culture du Vanuatu

Cet article aborde différents aspects de la culture du Vanuatu.

Cet archipel de 83 îles majeures, riche de plus de 100 langues distinctes, est profondément marqué par une diversité culturelle extrême, et peu de vérités générales peuvent donc s'appliquer à l'échelle du pays entier. Cette diversité est résumée ainsi par l'anthropologue Tom Harrisson :

« Dans nos îles, il n'existe pas d'unité culturelle ou linguistique, contrairement aux autres îles situées plus à l'est dans l'océan Pacifique. [...] On trouve une demi-douzaine de manières d'enterrer les morts, des maisons rondes, hautes, longues, ou édifiées sur des pierres. Là les femmes sont nues, ailleurs elles portent de volumineuses jupes de fibre d'hibiscus, ou d'étroites nattes rouges ou encore de grandes nattes blanches. Des tribus distantes de quelques miles ne comprennent pas la langue de leurs voisins. Et pourtant, les échanges matériels et idéologiques sont continuels, les racines solides de la tradition créant sans cesse de nouvelles ramifications. Les peuples vont d'île en île, faisant circuler les idées neuves. »

— Tom Harrisson, Savage civilization, 1937.

Langues

Le Vanuatu présente 138 langues autochtones distinctes. Rapporté à sa population, ce chiffre donne à ce pays la plus grande densité linguistique au monde[1].

Ces 138 langues autochtones appartiennent toutes à la famille des langues océaniennes. Il faut y ajouter la langue nationale du pays, le bichelamar ou bislama, un pidgin-créole à base lexicale anglaise. La scolarisation emploie les deux langues de colonisation, encore officielles aujourd'hui : l'anglais, et le français.

Traditions

Kastom

Le mot bichelamar kastom renvoie à tout ce qui est coutumier, de tradition principalement mélanésienne.

« Loin de représenter une culture passéiste, la coutume permet d'affirmer la force de l'identité mélanésienne dans un monde en évolution ; mais la notion de coutume demeure suffisamment vague pour être consensuelle, c'est un symbole plus qu'une définition car sa signification est aussi variable que la diversité culturelle des îles de l'archipel. » (Atlas:225)

La coutume s'appuie, ou s'appuyait, sur une organisation géographique :

- hameaux, de 30 à 60 membres de la parenté (famille), qui peuvent être regroupés en villages, de 100 à 300 personnes, avec maison commune des hommes (nakamal), piste de danse, sentiers...

- groupe local, sur un territoire ou un écosystème (forêt / rivage, taro / igname),

- groupe régional, linguistique, patrilinéaire (sud et centre) ou matrilinéaire (nord),

- île ou groupement d'îles, avec chefferies

- à hiérarchie (au sud), des grades et des grands hommes, à capacité à entretenir de bonnes relations d'échanges et à payer les rituels de grade, dont le sacrifice de cochons de valeur en proportion du rang convoité,

- aristocratiques (au centre et au sud), héréditaires et/ou électives, proches des sociétés polynésiennes occidentales.

Cette structuration perdure sous la modernité.

Certains villages-tribus, plus respectueux des traditions, limitent l'accès aux lieux, aux personnes, aux objets. Certains villages-tribus proposent comme attraction touristique des spectacles de kastom, revendiquant les pratiques, techniques, récits, valeurs de leurs ancêtres : feu, cuisine (raper, écorcer, laver, émincer, cuire...), tressage, musique, danse, dessin sur sable, chasse...

Cuisine

L'alimentation traditionnelle s'effectue en cuisson à l'étouffée, mais on utilise aussi le rôti et le bouilli.

Les plats les plus réputés sont des plats complets, à base de tubercules (igname, taro, macabo, manioc) ou de fruits amylacés (banane, fruit à pain), pelés et rapés, de légumes (choux des îles, façon épinards), avec ou sans poisson ou viande (poulet, porc, roussette), avec lait de coco, cuits dans des feuilles d'héliconia en four à pierres chaudes dans le sol : four, laplap.

La consommation de fruits locaux est importante : noix de coco, orange, mandarine, grenadille (fruit de la passion, maracuja, pomme-liane), mangue, corossol, banane...

Littérature

- littérature orale : mythes, légendes, contes, chants, poèmes...

- littérature écrite, depuis 1960 : poésie, roman, théâtre,

- Écrivains vanuatuans

- Grace Mera Molisa (1946-2002) (anglophone, poésie), Blackstones 1987, Colonised People 1987, Pasifik Paradaes 1995,

- Marcel Melthérorong (1975) (francophone, roman), Tôghan 2007, Nagaemas 2011

- Paul Tavo[2] - [3] (1983, Lamap (Mallicolo)), poète et romancier francophone, L'âme du kava (2011)[4], Quand le cannibale ricane (2015)[5],

- Voir Littérature au Vanuatu et le site de l'Alliance Française[6]

Artisanats

« La production artistique à finalité rituelle n'est pas libre, seuls quelques initiés disposent du droit de sculpter, tresser ou créer certains motifs. » (Atlas:226)

- habitats,

- petits objets à usage domestique quotidien (bois) : plats, bols, pilons, couteaux, peignes, assommoirs à cochons,

- tenues vestimentaires, en fibres végétales,

- objets des maisons cérémonielles, dont plats à kava, haches cérémonielles,

- masques, coiffures, chapeaux,

- parures corporelles, ornements corporels, tatouages,

- tissus d'écorces battues, tapas,

- nattes, ceintures, nues ou à motifs (pourpres),

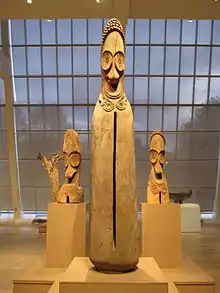

- statues en racines de fougère arborescente, bois dur, pierre,

- tambours à fente, en bois dur, placés horizontalement (couchés) ou verticalement (dressés, plantés),

- monnaies de coquillage (Torrès et Banks),

- bambous gravés (Banks),

- masques témèt,

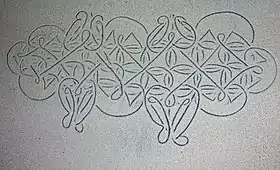

- dessins sur sable,

- ...

La plupart des pratiques et techniques traditionnelles ont été éradiquées. Certaines ont été réinventées.

Vannerie

Annie Walter (ORSTOM) a établi une méthodologie d'étude de la vannerie (au Vanuatu)[7].

Teinture

Les nattes et autres artefacts en fibre végétale sont teints à l'aide de diverses techniques, à l'aide de pigments d'origine généralement végétale. Dans l'île de Santo, on teint en jaune les jupes de fibres en utilisant l'atabrine, un médicament antipaludéen utilisé par l'armée américaine durant la bataille de la mer de Corail (1942).

Arts visuels modernes

Depuis l'indépendance, divers organismes ont visé à regrouper, valoriser, promouvoir les nombreux artistes indépendants :

- la galerie d'art L'Atelier (1985),

- l'association Nawita (1989), noyau d'artistes contemporains (peinture, dessin, tapisserie, sculpture, poterie...),

- le projet Art (1990),

- l'Alliance Française et l'Espace Culturel Français (depuis 1990),

- la Fondation Suzanne Bastien[8],

- la Michoutouchkine & Pilioko Foundation Art Gallery,

Parmi les artistes indépendants reconnus :

- artistes ayant séjourné ou vécu au Vanuatu

- Robert Tatin d'Avesnières (1925-1982),

- Henri Crocq (1925-2022),

- Nicolaï Michoutouchkine (1929-2010),

- Aloï Pilioko[9] - [10]

- Patrick Cujo, dont les Maps (1990),

- artistes vanuatais, présentés à la Fondation Suzanne Bastien[8], voisine de la Michoutouchkine & Pilioko Foundation Art Gallery, en banlieue sud de Port-Vila,

- Emmanuel Watt (1947-), sculpteur,

- Andrew Tovovor,

- David Ambong,

- Denny Kaio,

- Umbo Tévi,

- Ahrano Kiki Kuautonga,

Arts de scène

Musique

La musique du Vanuatu prend de nombreuses formes différentes dans l'archipel.

Chants et danses traditionnels sont bien vivants, surtout en zone rurale. Ces arts musicaux présentent une grande diversité d'instruments et de styles[11].

Les instruments emblématiques du Vanuatu sont les tambours à fente, verticaux (dressés, plantés) ou horizontaux (couchés); les flûtes de bambou; les grelots ou sonnailles en coque de Pangium edule; les conques[11].

En milieu urbain, ces arts traditionnels sont parfois repris sous forme de spectacles contemporains, mêlant théâtre, chants, danses, costumes.

Une forme de spectacle sonore, réalisé par des femmes, a été (ré)inventé, sous le nom de water music[12] - [13]. Il trouve son origine dans les îles Banks, en particulier les îles de Gaua et Merelava[12].

Par ailleurs, depuis l'indépendance, se produisent de nombreux artistes contemporains de musique, de tous les styles: string band, reggae, pop, etc.

- Vanessa Quai, chanteuse

- Marcel Melthérorong (1975-), groupes XXSquad et Kalja Riddim Klan

- Musique du Vanuatu (en)

Théâtre

- Wan Smolbag, ONG de théâtre Wan Smol Bag, troupe théâtrale[14]

Cinéma

- Martin et Osa Johnson, Cannibals of the South Seas (1912)

- Namatan Short Film Festival, depuis 2012

Patrimoine culturel

Musées

- Liste de musées au Vanuatu (VKS, Vanuatu Kaljoral Senta)

Patrimoine mondial

Le programme Patrimoine mondial (UNESCO, 1971) a inscrit :

Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité

Le programme Patrimoine culturel immatériel (UNESCO, 2003) a inscrit :

- 2008 : Les dessins sur le sable de Vanuatu[15]

Registre international Mémoire du monde

Le programme Mémoire du monde (UNESCO, 1992) a inscrit dans son registre international Mémoire du monde :

Annexes

Bibliographie

- (en) Raymond Ammann, Sounds of secrets : field notes on ritual music and musical instruments on the Islands of Vanuatu, Lit, Zürich, Münster (Allemagne), 2012, 313 p. (ISBN 978-3-643-80130-2)

- (en) Alexandre François, Michael Franjieh, Sébastien Lacrampe et Stefan Schnell, « The exceptional linguistic density of Vanuatu », dans A. François, S. Lacrampe, M. Franjieh & S. Schnell, The Languages of Vanuatu: Unity and Diversity, Canberra, Asia Pacific Linguistics Open Access, coll. « Studies in the Languages of Island Melanesia » (no 5), (ISBN 9781922185235, lire en ligne), p. 1–21

- Jean Guiart (et al.), Malekula : l'explosion culturelle au Vanuatu, Le Rocher-à-la Voile, Nouméa, Pape'ete, 2011, 492 p.

- (en) Crispin Howarth (dir.), Kastom : art of Vanuatu, National Gallery of Australia, Canberra, 2013, 118 p. (ISBN 978-0-642-33433-6)

- Virginie Lanouguère-Bruneau, Des cocotiers, des ignames et des hommes : un terrain ethnologique au Vanuatu, Éd. Kirographaires, Aix-en-Provence, 2011, 374 p. (ISBN 978-2-917680-98-8)

- Gérard Plommée, Tanna, Kwérya, Itonga : histoires océaniennes au Vanuatu, l'Harmattan, Paris, 2012, 284 p. (ISBN 978-2-296-99370-9)

- Marc Tabani et de Antoine Hochet (dir.), Cultures, sociétés et environnements à Vanuatu et dans le Pacifique, Vks Productions, Port-Vila, 2013, 224 p. (ISBN 978-982-9144-03-4)

Discographie

- Alexandre François & Monika Stern (eds.), 2013, Musiques du Vanuatu : Fêtes et mystères (enregistrements de terrain réalisés dans les îles Torres, Banks, Pentecôte, Ambae et Maewo, 1997-2010). Maison des cultures du monde, Paris. 1 CD, 73 min. Livret bilingue, 128 pp.

Articles connexes

- Wan Smolbag

- Gol (Vanuatu)

- José Garanger

- Joël Bonnemaison (1940-1997), ethnologue

- Arthur Bernard Deacon

- Histoire du Vanuatu

Liens externes

- (en) Centre Culturel du Vanuatu

- (en) Vanuatu (Countries and their Cultures)

- La Francophonie au Vanuatu, Jean Pipite, article, 2004

- Littérature océanienne sur data.bnf.fr

- Littérature francophone dans le Pacifique, sur le site île en île.org

Notes et références

- François et al. (2015).

- « « Portrait du Mois » : Paul TAVO et le Pacifique Francophone insulaire - AUF », sur AUF (consulté le ).

- http://www.lireenpolynesie.com/presentation-paul-tavo/

- « pacific-bookin.nc/poesie/630-l… »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?).

- « Lancement du premier roman de Paul Tavo : "Quand le cannibale ricane" », sur alliancefr.vu (consulté le ).

- « Littérature », sur alliancefr.vu (consulté le ).

- Daniel Barreteau et Henry Tourneux, Le Milieu et les hommes, , 355 p. (ISBN 978-2-7099-0930-3, lire en ligne), p. 342.

- http://www.fondation-bastien-vanuatu.org/

- (en) « Nicolai-aloi.com », sur nicolai-aloi.com (consulté le ).

- « Les Univers d’Aloï, les ombres de Michoutouchkine (13/05/14) - Nouvelle Calédonie la 1ère », sur Nouvelle Calédonie la 1ère (consulté le ).

- Cf. A. François & M. Stern, album-CD Musiques du Vanuatu: Fêtes et Mystères.

- Cf. pp. 38–40 dans A. François & M. Stern, livret du CD Musiques du Vanuatu: Fêtes et Mystères.

- (en) Inge van Schooneveld, « The female water drummers from Vanuatu islands », sur sinchi-foundation.com, .

- (en) « Wan Smolbag Theatre », sur wansmolbag.org (consulté le ).

- "Les dessins sur le sable de Vanuatu" (site de l'UNESCO).

- (en) « Deacon, (Arthur) Bernard (1903–1927), social anthropologist », sur Oxford Dictionary of National Biography (consulté le ).

- « unesco.org/new/fr/communicatio… »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?).

- https://anthrosource.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/var.12041