Courant de Birkeland

Un courant de Birkeland est un courant électrique dans un plasma spatial, ou plus précisément, lorsque des particules chargées dans le courant suivent les lignes de champ magnétique en spiralant. L'accélération qui en résulte le long des lignes de champ magnétique donne leur nom de « courants alignés » aux courants de Birkeland. Ils sont causés par le mouvement d'un plasma perpendiculaire au champ magnétique.

Il a écrit p. 95[2] « the currents there are imagined as having come into existence mainly as a secondary effect of the electric corpuscles from the sun drawn in out of space, and thus far come under the second of the possibilities mentioned above" et p. 105 "Fig. 50a represents those in which the current-directions at the storm-centre are directed westwards, and 50b those in which the currents move eastwards »

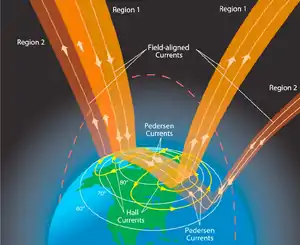

La planète Terre est exposée aux vents solaires ; on nomme Courant de Birkeland l'un des principaux système de courants géophysiques induits par l'énergie reçue du soleil par la Terre ; ce sont les courants alignés résultant de « l'influence des champs magnétique et électrique dans la magnétosphère et qui provoquent une séparation des charges. Ces courants se referment ensuite dans la magnétosphère et en particulier dans l’ionosphère, le long des lignes de champ qui, d’un point de vue électrique, sont des conducteurs parfaits. La fermeture dans l’ionosphère se fait vers 110 km d’altitude environ »[4], en donnant les « courants ionosphériques auroraux » ou « électrojets auroraux », qui « constituent un couplage direct entre la magnétogaine aurorale et l’ionosphère. Ils sont un témoin très sensible de l’activité électrique dans la magnétosphère, et par conséquent de l’activité solaire » (et des orages géomagnétiques)[5].

Histoire

Si la terre a une magnétosphère ouverte avec des lignes de champ reliées au vent solaire, elle produit aussi une dynamo fluide de cette sorte. Dans un plasma, l’électricité s’écoule facilement le long des lignes de champ magnétique qui se comportent alors comme des fils de cuivre. Les lignes de champ « ouvertes » partant du soleil et plongeant dans l’ionosphère des pôles peut alors agir comme les fils que Faraday avait plongé dans la Tamise et elles peuvent conduire l’électricité, ralentissant lentement le vent solaire au cours de ce processus.

Si le paquet de lignes ouvertes se dresse dans la région à l'intérieur de l’ovale auroral, on peut montrer que les courants de dynamos s’écoulent vers la terre sur le côté jour du pôle magnétique et vers l’espace sur le côté nocturne. On peut supposer que le circuit serait fermé par la connexion des deux écoulements à travers l'ionosphère polaire, dans le sens "jour" vers le côté "nocturne" (dessinée ci-dessous, la situation est cependant plus compliquée, à cause de l’écoulement qui déforme aussi les lignes de champs).

Quand en 1973, le satellite Triad de la Navy volait à travers cette région sur une orbite de basse altitude, ses magnétomètres détectèrent en effet les signatures de deux larges nappes de courants électriques, l’une allant vers le bas sur le côté « jour » de la zone aurorale, et l’autre montante du côté « nocturne » .

Puisque Kristian Birkeland avait proposé bien avant l'existence de courants reliant de cette façon la terre à l’espace, ces courants furent baptisés courants de Birkeland (par Schield, Dessler, et Freeman dans un article de 1969 qui prédisait quelques caractéristiques observées par TRIAD). Typiquement, chaque nappe porte un million d’ampères, voire plus.

Dans la direction de l'équateur par rapport à la nappe de courant entrant, Triad détecta une nappe parallèle presque aussi intense et s’écoulant dans la direction opposée : ses lignes de champ n’étaient plus ouverte mais fermées dans la magnétosphère. Il semblait ainsi que la plupart du courant électrique descendant de l’espace (environ 80 %) ne choisissait pas de se refermer par l’ionosphère en traversant les pôles magnétiques. Le courant crée plutôt un autre chemin : il s'écoule dans l’ionosphère quelques centaines de miles vers l’équateur et puis se dirige à nouveau vers l’espace, où ils trouvent (probablement) un meilleur chemin.

Une étude de 1976 réalisée par Takesi Iijima et Tom Potemra[6] utilisa les données de Triad pour dresser un plan des empreintes de ces nappes dans l’ionosphère polaire, incluant leur recouvrement intriqué à "minuit". Leur résultat est reporté dans une image où le plan est centré sur le nord magnétique (bien que les données du sud aient été combinées pour produire ce graphe), "minuit" est au-dessous et "midi" (où il existe quelques courant supplémentaires mineurs) est au-dessus. L’ombre noire indique les courants s’écoulant vers la terre, les ombres claires montrent les courants s’écoulant à l’extérieur, vers l’espace.

Notes et références

- G. Le, J. A. Slavin et R. J. Strangeway, « Space Technology 5 observations of the imbalance of regions 1 and 2 field-aligned currents and its implication to the cross-polar cap Pedersen currents », J. Geophys. Res., vol. 115, no A07202, (DOI 10.1029/2009JA014979, Bibcode 2010JGRA..11507202L)

- Birkeland, Kristian (1908 (section 1), 1913 (section 2)). The Norwegian Aurora Polaris Expedition 1902-1903. New York and Christiania (now Oslo): H. Aschehoug & Co.

- Rypdal K & Brundtland T (1997) The Birkeland terrella experiments and their importance for the modern synergy of laboratory and space plasma physics. Journal de Physique IV, 7(C4).

- Perira F (2004). Analyse spatio-temporelle du champ géomagnétique et des processus d'accélération solaires observés en émission radio (Thèse de doctorat en Physique des plasmas soutenue à l'Université d'Orléans).voir p 36/190

- Campbell WH (1997) Introduction to geomagnetic fields ; Cambridge University Press, 1997.

- (en) T. Iijima et T. A. Potemra, « Field-aligned currents in the dayside cusp observed by Triad », Journal of Geophysical Research, vol. 81, no 34, , p. 5971–5979 (DOI 10.1029/JA081i034p05971, lire en ligne, consulté le )

Voir aussi

Articles connexes

Lien externe

- Remarques sur une expérience de M. Birkeland, article d'Henri Poincaré (1896) en ligne et commenté sur le site BibNum.

Bibliographie

- Perira F (2004). Analyse spatio-temporelle du champ géomagnétique et des processus d'accélération solaires observés en émission radio (Thèse de doctorat en Physique des plasmas soutenue à l'Université d'Orléans).