Conservation-restauration de peinture

La conservation-restauration de peinture remplace le terme de "restauration" pour dénommer une discipline dédiée à l'examen et à la prise de mesures afin de conserver et restaurer des peintures quel que soit leur support (peintures sur bois, sur toile, peintures murales, etc.).

Différents éléments d’une œuvre peuvent nécessiter une restauration : le support (toile, châssis) ou la peinture elle-même (couche de préparation, liant, pigments ou vernis). Quoi qu’il en soit, la restauration ne se fait que sur les parties altérées de l’œuvre et toujours dans le respect du travail original de l’artiste.

Vieillissement naturel des peintures

Le vieillissement naturel des peintures peut se traduire par[1] :

- L’encrassement dû aux souillures en provenance soit du milieu extérieur, soit du subjectile. Il commence par l’empoussiérage favorisé par les craquelures et est accentué par la pollution atmosphérique, constituée de particules solides, gazeuses ou liquides qui obscurcissent la couche de vernis.

- Les processus biologiques : développement d'animaux (mouches et insectes xylophages qui se nourrissent de l’amidon contenu dans les supports bois ou toile) et de moisissures sur les pigments peu fongicides.

- Les altérations colorimétriques : bleuissement des vernis assez récents qui peut être expliqué par la formation de cristaux de sulfate d’ammonium provenant de l’atmosphère environnante de l’œuvre ; jaunissement des vernis plus anciens qui résulte d'une oxydation de la résine naturelle ou de l'huile ; chanci (opacité du vernis due au développement d'un réseau de microfissures) ; embus (ternissement de la couche picturale), « mats » ou « matités » (ternissement du vernis).

- Le craquelage dû au développement de craquelures de trois grands types : craquelures d’âges dites naturelles qui peuvent évoluer en écaillage (exemples : faïençage), craquelures prématurées (naturelles ou non, elles viennent de la technique picturale. Exemple : rides, gerçures, crevasses, peaux de crocodile, craquelures fermées) et fausses craquelures[2].

- La boursouflure, l'écaillage et le soulèvement. La boursouflure est un gonflement de l'apprêt et de la couche picturale qui provient principalement du rétrécissement du support, généralement en panneaux de bois. Elle peut précéder l'écaillage, perte partielle d'adhésion par de petites surfaces de peinture (les écailles) circonscrites par des craquelures, ou le soulèvement, perte partielle d'adhésion non circonscrite.

- La lacune : perte de matière picturale. Elle est en quelque sorte le stade ultime d'une rupture adhésive du film de peinture.

Les interventions possibles

La première étape est le constat de l’état de l’œuvre : il s’agit de dresser l’état du tableau et recenser toutes les altérations pour évaluer le travail futur de restauration. L’œuvre subit de nombreux examens (radiographies, rayons infrarouges, photographie ultraviolette et fluorescence d’ultra-violets…[3]) afin de déceler toutes les caractéristiques du tableau. Des prélèvements sont également effectués pour connaître les matériaux employés par l’artiste ainsi que ses techniques employés lors de la réalisation de l’œuvre.

Dans l’attente du début de la restauration, l’œuvre est parfois protégée sommairement par du papier japon apposé sur la toile afin de retenir les écailles de peintures qui se décolleraient.

Les principales techniques de restauration sont[4] :

- l'allègement : enlèvement partiel du vernis avec des dissolvants actifs et/ou doux à évaporation rapide, de façon à laisser intacte la très mince pellicule qui a pu pénétrer dans la couche picturale lors du vernissage

- le nettoyage (initialement un test sur une fenêtre de nettoyage) : enlèvement partiel ou total des souillures, par un nettoyage en profondeur ou « dévernissage » au moyen d'un dissolvant ou d'un scalpel pour les taches les plus résistantes, ou par un nettoyage superficiel, appelé décrassage, dépoussiérage ou bichonnage par le C2RMF. L’œuvre est ensuite revernie.

- le bouchage des trous ou masticage : opération qui permet de préparer la toile à la retouche en comblant les trous causés par les vers ou les écailles à l'aide d'un mastic composé le plus souvent de blanc à la colle qui est poncé avant retouche.

- le refixage de la couche picturale : dans le cas d’écailles de peintures qui se soulèvent, le restaurateur applique un traitement qui va permettre de recoller les différentes couches de pigments.

- les retouches : elles doivent atténuer les défauts de l’œuvre dus au temps. Elles permettent de se rapprocher à l’état original de l’œuvre et la remettre en valeur. La retouche doit être la plus discrète possible, quasiment invisible. Elle se fait généralement à l’aide d’aquarelle, de peinture acrylique ou de couleurs au vernis. Le vernissage final fait apparaitre les nuances de couleurs et protège l’œuvre des futures altérations naturelles qu’elle peut subir (poussière, humidité…).

- le rentoilage ou doublage : si la toile est trop altérée, une nouvelle toile est apposée à l’arrière de la première qui est ainsi renforcée. L'apposition avec la technique ancienne de la colle est délaissée en faveur de la technique hollandaise à base de cire et de résine.

Restauration d'une œuvre peinte en France

Inventaire du patrimoine culturel immatériel en France

La conservation-restauration d'œuvres peintes (atelier Catherine Ruel et Kiriski Tsesmeloglou, à Nantes) *

| |

| Domaine | Savoir-faire |

|---|---|

| Lieu d'inventaire | Pays de la Loire Loire-Atlantique Nantes |

| * Descriptif officiel Ministère de la Culture (France) | |

Le savoir-faire de la restauration d’œuvres peintes est unique et fait pour cela l’objet d’une inscription à l’Inventaire du patrimoine culturel immatériel en France. L’enquête a porté sur le savoir-faire de l’atelier de Catherine Ruel et Kiriaki Tsesmeloglou à Nantes, spécialisé dans la restauration de peintures religieuses et enluminures[5].

Formations

En France il existe quatre formations publiques qui sont accessibles sur concours et dont le Diplôme d'État confère l'habilitation Musées de France et Monuments Historiques. Cette habilitation est nécessaire pour pouvoir intervenir sur les collections publiques, notamment dans le cadre de la réponse à des appels d'offres[6]. Ces formations sont celles de :

- l'Institut national du patrimoine, qui délivre un diplôme de « restaurateur du patrimoine », habilité au grade de master dans sept sections : Arts du feu (spécialité céramique et verre ou métal), Arts graphiques (spécialité Arts graphiques ou Livres), Mobilier, Peinture, Photographie, Sculpture, Textile.

- l'école supérieure d'art d'Avignon, qui délivre un diplôme national d'arts plastiques mention conservation-restauration (reconnu au niveau III du Répertoire national des certifications professionnelles RNCP) et un diplôme national supérieur d'expression plastique (habilité au grade de Master II et reconnu niveau I du RNCP), mention conservation-restauration, sans spécialité.

- l'université de Paris I Panthéon-Sorbonne, qui délivre un master de « conservation-restauration des biens culturels »[7] dans plusieurs spécialités dont : Peinture, Sculpture, Vitrail, Objets Archéologiques, Objets d'Art, Arts Graphiques (liste non exhaustive).

- l'école supérieure des beaux-arts de Tours, qui délivre un diplôme national d'arts plastiques et un diplôme national supérieur d'expression plastique, mention « conservation-restauration » dans la spécialité de restauration des sculptures.

Il existe également une formation privée en cinq ans, dispensée à l'École de Condé à Paris et à Lyon, qui délivre un diplôme de "Restaurateur - Conservateur du patrimoine option peinture de chevalet, arts graphiques et céramiques & verre" (reconnu au niveau II du Répertoire national des certifications professionnelles RNCP) par Arrêté ministériel du 17 mai 2018 publié au Journal Officiel du 24 mai 2018.

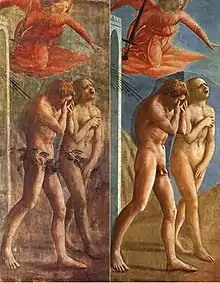

Illustration : principales étapes techniques d'une restauration de peinture murale du XVe siècle

.jpg.webp)

Premiers sondages archéologiques dans la couche d'enduit du XIXe siècle .jpg.webp)

Peinture du XVe dégagée avant restauration

Peinture après restauration

Notes et références

- Association pour la promotion du métier de restaurateur de tableaux, « Vieillissement naturel des peintures », sur 3atp.org (consulté en ).

- Provoquées pour faire un faux par abus volontaires de siccatif, utilisation de vernis ou médium craqueleur ou par technique particulière de séchage. Elles peuvent également être volontairement reconstituées par le restaurateur pour réintégrer l’image

- M. Christian Kert, Député, « Rapport sur les techniques de restauration des œuvres d'art et la protection du patrimoine face aux attaques du vieillissement et des pollutions »

, sur Assemblée Nationale, (consulté le )

, sur Assemblée Nationale, (consulté le ) - Jocelyne Boyer, « Mini-glossaire trilingue (Français-Anglais-Italien) de la restauration des peintures », Meta, vol. 16, no 4, , p. 224–231 (DOI 10.7202/002136ar, lire en ligne).

- Fiche d'inventaire de la "Restauration d'œuvres peintes" au patrimoine culturel immatériel français, sur culturecommunication.gouv.fr (consultée le 29 septembre 2015)

- « Document du Ministère de la Culture et de la Communication relatif à l'application du code des marchés publics aux marchés de conservation-restauration des biens culturels »

- « Master 2 Conservation-Restauration des Biens Culturels de l'Université Paris1 Panthéon Sorbonne »

Source

- Cet article est partiellement ou en totalité issu de l'article intitulé « Restauration (art) » (voir la liste des auteurs).

Voir aussi

Bibliographie

- (en) Carl Dame Clarke, Pictures, their preservation and restoration, Standard Arts Press, , 250 p..

- (en) Helmut Ruhemann, The Cleaning of Paintings: Problems and Potentialities, Praeger, , 508 p..

Articles connexes

Liens externes

- Mathieu Thoury, Identification non-destructive des vernis des œuvres d’art par fluorescence UV, Physique des Hautes Energies - Expérience. Université Pierre et Marie Curie Paris VI, 2006

- Titre de Restaurateur - Conservateur du patrimoine RNCP niveau II,