Clypeasteroida

L'ordre des clypéastéroïdes (Clypeasteroida) regroupe des oursins plats, parfois appelés « oursins-biscuits » du fait de leur forme. Ils ne doivent pas être confondus avec les « dollars des sables », encore plus aplatis, qui forment le groupe des Scutelloida (même si certaines espèces de chaque groupe peuvent se rapprocher morphologiquement de l'autre).

Description

_derivate_2013.jpg.webp)

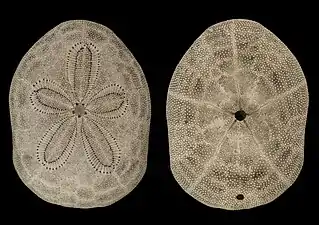

Les clypéasteroïdes sont des oursins irréguliers de forme aplatie, généralement pentagonale et plus ou moins bombés (la forme peut aller de tout à fait plate à pyramidale). Leur corps ne présente généralement pas d'indentations ni de perforations (lunules). Les radioles (piquants) sont généralement très réduites (en tapis de fins poils) pour permettre une meilleure progression dans le sable. La bouche occupe une position centrale, et la lanterne d'Aristote (appareil masticateur) est modifiée en « moulin à sable » plat[1]. L'anus quant à lui a migré vers un bord du test, pour former un « arrière » : ces oursins ont donc un axe antéro-postérieur et une symétrie axiale bilatérienne (ce qui n'est pas le cas des oursins réguliers, à symétrie radiale). Le système apical des clypéasteroïdes est composé d'une grande plaque centrale et de cinq minuscules petites plaques terminales. La face aborale est ornée d'une « fleur » à 5 pétales, qui sont en fait les ambulacres ; chaque plaque ambulacraire porte de multiples pores d'où sortent de très nombreux podia[2].

Cet ordre comporte seulement une famille actuelle, depuis la séparation d'avec le groupe des Echinolampadacea, qui contient une large part des oursins irréguliers modernes et notamment presque tous les « dollars des sables »[3].

Ce taxon semble être apparu à la fin du Paléocène[2].

Test de Clypeaster reticulatus (famille des Clypeasteridae). .JPG.webp)

Différentes coupes de Clypeaster aegypticus, montrant les cloisons et piliers qui assurent la solidité du test. _3.jpg.webp) Test de Clypeaster rosaceus aux Bahamas.

Test de Clypeaster rosaceus aux Bahamas. Test de Clypeaster japonicus

Test de Clypeaster japonicus

Mode de vie

Ces oursins vivent généralement enfouis juste sous la surface du sable ou du sédiments, qu'ils filtrent pour en extraire des nutriments : ils sont capables de briser les coquilles des micromollusques et autres proies dures au moyen de leur mâchoire (appelée lanterne d'Aristote). Leurs radioles modifiées (en tapis de poils veloutés) leur permettent de progresser dans le sable mais aussi de créer un courant qui amène les sédiments jusqu'à l'orifice buccal. Certaines espèces semblent ingérer volontairement des minéraux métalliques (comme des grains de magnétite) pour augmenter leur poids et ainsi réduire le risque d'être emportés par le courant.

On les trouve principalement à des profondeurs inférieures à 200 m[4].

Formes fossiles

Cet ordre comporte de nombreuses formes fossiles, ayant été très abondant au Crétacé et au Paléocène. À leur mort, ces oursins restent enfouis dans le sédiment, ce qui permet une excellente préservation lors du processus de fossilisation.

Liste des sous-ordres et familles

|

Selon World Register of Marine Species (22 avril 2022)[5] :

|

Selon ITIS (4 octobre 2013)[6] :

|

_(cropped).jpg.webp) Ammotrophus arachnoides

Ammotrophus arachnoides.jpg.webp) Arachnoides placenta

Arachnoides placenta Fellaster zelandiae

Fellaster zelandiae.jpg.webp) Test de Fellaster zelandiae

Test de Fellaster zelandiae

Annexes

Références taxonomiques

- (en) Référence World Register of Marine Species : taxon Clypeasteroida A. Agassiz, 1872 (+ liste familles + liste genres)

- (en) Référence Paleobiology Database : Clypeasteroida Agassiz 1836

- (fr+en) Référence ITIS : Clypeasteroida A. Agassiz, 1872

- (en) Référence Tree of Life Web Project : Clypeasteroida

- (en) Référence BioLib : Clypeasteroida Agassiz, 1835

- (en) Référence Animal Diversity Web : Clypeasteroida

- (en) Référence uBio : site déclaré ici indisponible le 7 avril 2023

- (en) Référence Catalogue of Life : Clypeasteroida A. Agassiz, 1872 (consulté le )

- (en) Référence NCBI : Clypeasteroida (taxons inclus)

Bibliographie

- (en) Rich Mooi, Living and fossile genera of the Clypeasteroida : an illustrated key and annotated checklist, Washington, Smithsonian Institution Press, , 60 p. (lire en ligne)

- (en) Rich Mooi, « Paedomorphosis, Aristotle's Lantern, and the Origin of the Sand Dollars (Echinodermata: Clypeasteroida) », Paleobiology, vol. 16, no 1, , p. 25-48 (lire en ligne)

Lien externe

- (en) Dr. Christopher Mah, « Sand Dollars ARE Sea Urchins », sur Echinoblog, (consulté le ).

Notes et références

- (en) Dr. Christopher Mah, « Sand Dollars ARE Sea Urchins », sur Echinoblog, (consulté le )

- (en) « Clypeasteroida », sur le site du Natural History Museum (consulté le ).

- Mongiardino Koch, N., Thompson, J.R., Hiley, A.S., McCowin, M.F., Armstrong, A.F., Coppard, S.E., Aguilera, F., Bronstein, O., Kroh, A., Mooi, R. & Rouse, G.W., « Phylogenomic analyses of echinoid diversification prompt a re-evaluation of their fossil record », eLife, (DOI 10.7554/eLife.72460).

- (en) « Lifestyle - sand dollars », sur l'Echinoid Directory du Natural History Museum.

- World Register of Marine Species, consulté le 22 avril 2022

- Integrated Taxonomic Information System (ITIS), www.itis.gov, CC0 https://doi.org/10.5066/F7KH0KBK, consulté le 4 octobre 2013