Chapelle Saint-Cado de Belz

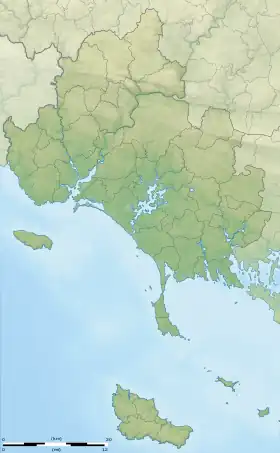

La chapelle Saint-Cado est située, dans la ria d'Étel, sur l'île de Saint-Cado commune de Belz dans le Morbihan[1].

| Destination initiale |

Culte |

|---|---|

| Destination actuelle |

Culte (Pardon) |

| Construction |

XIIe siècle |

| Propriétaire |

Commune |

| Patrimonialité |

| Pays | |

|---|---|

| Région | |

| Département | |

| Commune | |

| Adresse |

Saint-Cado |

| Emplacement |

| Coordonnées |

47° 41′ 12″ N, 3° 11′ 04″ O |

|---|

|

|

|

|

Historique

La tradition attribue la fondation du monastère au VIe siècle à saint Cado, moine gallois[2]. Après les invasions normandes, la communauté reprend son activité au cours du XIe siècle : le cartulaire de Quimperlé conserve des chartes de dotation en faveur du monastère en 1009 et en 1058-1084[2]. En 1089, le duc de Bretagne Alain Fergent unit l’établissement qui devient prieuré à l’abbaye Sainte-Croix de Quimperlé[2]. Celle-ci en garde les bénéfices jusqu’à la Révolution[3].

La façade ouest est modifiée au XVIe siècle[3].

À partir du XVIIe siècle, les archives de la commune ne font plus état de moines à Saint-Cado, mais d’un prêtre appointé par l’abbaye Sainte-Croix qui réside dans la “Maison du Saint” attenante à la chapelle et est chargé d’organiser le pèlerinage[4].

À la Révolution, la chapelle est vendue comme Bien National à un dénommé Vincent Lorho, qui la restitue intacte à la paroisse[4].

Au XIXe siècle, on agrandit l’édifice en le flanquant d’une sacristie au nord-est et d’une chapelle portant clocheton au sud. Cette dernière, présente sur le plan cadastral de 1811, est remaniée en 1842 (date gravée au dessus de la baie du pignon)[3].

L’édifice est restauré en 1959-60[2].

La chapelle fait l’objet d’une inscription au titre des monuments historiques depuis le [1].

Le pardon traditionnel a lieu le 3e dimanche de septembre[5], pardon dont le rituel le plus original est l’offrande de poulets blancs[6].

Architecture et ornements

L’édifice primitif, couvert de charpente, daterait du début du XIIe siècle[2]. Une courte nef de trois travées s’ouvre sur les bas-côtés par des arcades à simple rouleau retombant sur des piles carrées à imposte simple. La nef est séparée de l’abside semi-circulaire par un arc triomphal de plein cintre à double rouleau retombant sur des pile carrée avec colonne engagée à chapiteaux sculptés. le chapiteau nord est décoré de motifs végétaux, le chapiteau sud de bâtons brisés et de volutes encadrant un motif triangulaire[2]. L’abside, cantonnée à l’extérieur de minces contreforts, est éclairée par une baie axiale soulignée d’un tore et d’une fenêtre plus petite et largement ébrasée au nord[3].

Pendant les restaurations de 1960, des colonnettes à chapiteaux romans ont été retrouvées dans la maçonnerie en haut du pignon est, vertiges probables du clocheton d’origine[3].

La façade occidentale est épaulée de deux contreforts identiques à ceux de l’abside qui encadrent une porte du XVIe siècle en anse de panier surmontée d’une accolade. Au dessus, un oculus éclaire la tribune intérieure[3].

On peut noter une rupture de pente dans les pignons est et ouest, modifiés au cours du Moyen-Age pour supporter une toiture à deux pans. Il est possible que des fenêtres hautes éclairant directement la nef aient disparu lors de cette transformation[3].

Parmi le mobilier de la chapelle, on peut noter la tribune des XVe ou XVIe siècle[7], une pietà du XVIIe siècle où le Christ est représenté presque debout[5] ainsi que cinq autres satues anciennes. L’autel en granit date du XVIIe siècle[7].

Dans la chapelle sud se trouve un autel fait de blocs de pierres ornés de croix de consécration, dit “Lit de Saint Cado”. Le saint ayant la réputation de guérir de la surdité, le malade introduisait sa tête dans une cavité ménagée à sa base[8].

Au dessus, une maquette de trois-mats, ex-voto offert dans les années 1950[7].

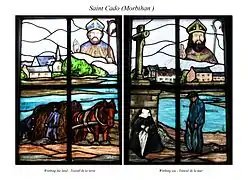

Une série de vitraux datant de 1960 est l'œuvre des ateliers d'Hubert de Sainte-Marie, maître-verrier[8].

L'île Saint-Cado et la chapelle.

L'île Saint-Cado et la chapelle. Façade nord de la chapelle.

Façade nord de la chapelle. Chevet de la chapelle.

Chevet de la chapelle..jpg.webp)

_-_02.jpg.webp) Vitrail du travail de la mer.

Vitrail du travail de la mer. Travail de la terre & de la mer

Travail de la terre & de la mer

Références

- « Chapelle Saint-Cado », notice no PA00091024, base Mérimée, ministère français de la Culture

- Anne Autissier, La sculpture romane en Bretagne, XIe – XIIe siècles, Presses universitaires de Rennes, , p 56-57

- « Chapelle Saint Cado (Belz) », sur patrimoine.bzh

- Édouard Gilliouard, Petite histoire de la paroisse et de la commune de BELZ des origines à la fin du XVIIIe siècle, Imprimerie de Châtelaudren,

- « L'intérieur de la chapelle de l’île Saint Cado à Belz (56) », sur petit-patrimoine.com

- « La chapelle de Saint-Cado », sur bannalec.fr

- « Le patrimoine mobilier de la chapelle Saint Cado », sur patrimoine.bzh

- « Belz », sur infobretagne.com