Château de Thol

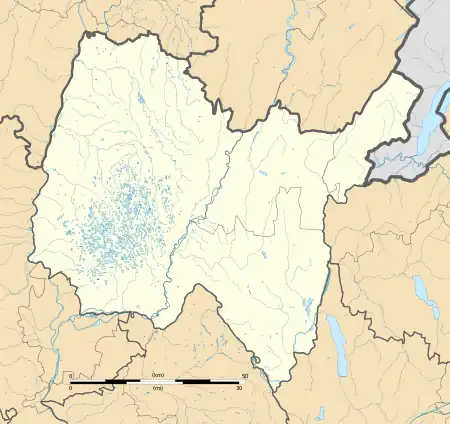

Le château de Thol est un ancien château fort, cité depuis le XIVe siècle[3], centre de la seigneurie de Thol, dont les ruines se dressent sur la commune de Neuville-sur-Ain dans le département de l'Ain en région Auvergne-Rhône-Alpes.

| Château de Thol | |

_-_2.JPG.webp)

| |

| Période ou style | Médiéval |

|---|---|

| Type | Château fort |

| Début construction | XIVe siècle |

| Destination initiale | Résidence seigneuriale |

| Propriétaire actuel | Personne privée |

| Destination actuelle | Ruiné |

| Protection | |

| Coordonnées | 46° 03′ 57″ nord, 5° 22′ 06″ est[2] |

| Pays | |

| Anciennes provinces de France | Bresse |

| Région | Auvergne-Rhône-Alpes |

| Département | Ain |

| Commune | Neuville-sur-Ain |

Les vestiges du château font l’objet d’une inscription au titre des monuments historiques par arrêté du [1].

Situation

Le château est situé dans le département français de l'Ain, sur la commune de Neuville-sur-Ain, à 2 kilomètre au sud du bourg, sur une colline à 305 mètres d'altitude au-dessus de la vallée de l'Ain. Il fait face au château de Chenavel, situé de l'autre côté de la rivière à moins de 2 kilomètres.

Histoire

La seigneurie en toute justice est inféodée, en 1330[4], par le comte de Savoie, à Barthélemy de la Balme, chevalier, père de Guillaume de la Balme, auquel succéda Catherine de Sales, sa femme. Cette dernière convola en deuxièmes noces avec Humbert de Luyrieux qui vend Thol, en 1374[4], à Pierre de Brénod, damoiseau, puis le retire pour le transmettre à Marguerite, sa fille, femme de Derrious de Vaugrineuse, dont la postérité en jouit jusqu'à Jeanne de Vaugrineuse, qui le porte en mariage, le [4], à Claude de Salins, seigneur de Vinzelles, père d'Aimé de Vinzelles, qui le cède, le [4], à Claude, seigneur de Châteauvieux.

Depuis celle époque, la terre de Thol est restée unie à celle de Châteauvieux. Le château est ruiné, depuis longtemps.

En , Arthur et Isabelle Scart et leurs enfants ont acquis les restes du château en vue de sa sauvegarde. Le , Thol participe à la première édition de la Nuit des Châteaux.

Description

Daté du XIVe siècle, le château construit sur une butte adopte un plan quadrangulaire d'environ 32 mètres de côté et est cerné de fossés secs. Deux tours carrées se dressent aux angles nord-ouest et sud-ouest. Les logis sont disposés autour d'une cour.

Daté du XIVe siècle, le château, construit sur une butte, adopte un plan quadrangulaire d'environ 32 mètres de côté. Deux tours carrées se dressent aux angles nord-ouest et sud-ouest. Les logis sont disposés autour d'une cour.

Le château de Thol est aujourd’hui une ruine romantique mais surtout un témoignage remarquable des techniques médiévales dans la région. Le plan extrêmement régulier constitué de quatre tours dans un carré interroge. La disposition des bretèches, des ouvertures nous renseigne sur les dispositifs de défense. Les archéologues auront à documenter ces dispositions. Les procédés constructifs visibles, la disparité des appareils de pierre, les ressauts indiquant les étages des deux tours encore en place sont autant d'éléments nous informant sur les dispositions d'origine qui restent à observer. Les traces d'escaliers ou de cheminée nous informent sur les modes de vie traversés. Mais certains témoins de la construction sont ténus et pourtant des plus instructifs. Les emplacements de bretèches, par exemple, ne sont aujourd'hui perceptibles que par les corbeaux restant en place. Certaines fenêtres ne sont repérables que par les appuis ou un morceau de piédroit.

Le plus extraordinaire élément se situe d'après les expertises, en partie haute de la tour sud.

Nous avons à cet endroit : - la constitution partielle des baies - le niveau de l'égout de toiture ouest donné par la présence de la corniche et des lauzes de rive de la toiture sur un linéaire de moins d'un mètre.

Ce dernier élément semble primordial car il permet d'élaborer des hypothèses sur la forme des couvertures. En effet on imagine souvent trop vite les tours de nos régions couvertes de toits à quatre pans. Il faut ici interroger cet "a priori". En effet, les toitures en lauzes calcaires correspondent à des architectures simples et n'aiment pas les arêtes, difficiles à réaliser et à rendre étanches. Il est donc probable que les arêtes étaient très rondes, un peu à la manière de coupoles et très lourdes, ou, plus probablement, que les toitures des tours étaient à deux pans.

Pour émettre et vérifier ces hypothèses, les spécialistes devront observer le mode de démolition des parties hautes de la tour, qui semble correspondre à la dernière proposition, les pignons dans leur chute entrainant les parties hautes des murs. La réalisation de modèles 3D serait très instructive.

Archéologie

L'étude archéologique des sols est encore nécessaire pour déterminer les niveaux de sols et les accès. En effet la porte actuelle n'est peut-être pas la porte originelle. Un arc dans le mur nord se dessine plus bas que le sol actuel.

L'association d’amis du château, Les Paladins de Thol, suggère dans une notice historique que le dernier étage serait de l'époque moderne (XVIème ?) à la suite de la visite de Francesca Bosman, archéologue turinoise.

On sait qu’en 1790 le château est déjà en ruine depuis 200 ans, abandonné probablement à la suite du vandalisme des soldats du Maréchal de Biron, auteurs de nombreux massacres dans la région au XVIème siècle.

GEOKALI a réalisé les relevés 2D et 3D du château de Thol. Grâce aux photos par drone, photos par perche et relevés laser, une maquette 3D a été est obtenue. Ensuite, des orthophotographies sont obtenues à partir du modèle 3D pour établir les coupes, les façades et les plans. Cet outil fondamental et précis permet d'obtenir un grand nombre d'informations sur l'état de dégradation.

Notes et références

- « Château de Thol (restes) », notice no PA00116443, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- Coordonnées trouvées sur Géoportail.

- Charles-Laurent Salch, Dictionnaire des châteaux et des fortifications du Moyen Âge en France, Strasbourg, Éditions Publitotal, , 28e éd. (1re éd. 1979), 1304 p. (ISBN 2-86535-070-3, OCLC 1078727877), p. 841.

- Topographie historique du département de l'Ain 1873, p. 395.

Voir aussi

Bibliographie

Marie-Claude Guigue, Topographie historique du département de l'Ain, Bourg, Gromier Ainé, , 518 p. (BNF 30556006, lire en ligne)

Marie-Claude Guigue, Topographie historique du département de l'Ain, Bourg, Gromier Ainé, , 518 p. (BNF 30556006, lire en ligne) GUICHENON, Samuel. Histoire de la Bresse et du Bugey, 1650.

GUICHENON, Samuel. Histoire de la Bresse et du Bugey, 1650. GARREAU, Description du gouvernement de Bourgogne, 1734.

GARREAU, Description du gouvernement de Bourgogne, 1734. GUIGUE, Marie-Claude, Topographie historique du département de l’Ain, 1873.

GUIGUE, Marie-Claude, Topographie historique du département de l’Ain, 1873. VINGTRINIER, Aimé, Vieux châteaux de Bresse et du Bugey et du Valromey, 1882.

VINGTRINIER, Aimé, Vieux châteaux de Bresse et du Bugey et du Valromey, 1882. VIAL, Pierre. Rapport de sondage 1972, château de Thol. Université Lyon II, Centre d’archéologie médiévale, 1972.

VIAL, Pierre. Rapport de sondage 1972, château de Thol. Université Lyon II, Centre d’archéologie médiévale, 1972. Pierre Vial cite parmi ses sources quelques documents :

Pierre Vial cite parmi ses sources quelques documents :

- Apul Tol. 1436 (Arch. Côte d’or B696 f°215 r°)

- Do Tollo. 1450 env. (Bibl Dumb. t. II p. 71)

- Le château et maison forte de Tol en Bresse, 1563 (Arch. Côte d’or B I0450 f° 320 r°)

BOSMAN, Francesa, Château de Thol à Neuville-sur-Ain, Art et archéologie dans l’Ain et Rhône-Alpes, Cahiers René de Lucinge, numéro spécial 6, 1990.

BOSMAN, Francesa, Château de Thol à Neuville-sur-Ain, Art et archéologie dans l’Ain et Rhône-Alpes, Cahiers René de Lucinge, numéro spécial 6, 1990. KERSUZAN, Alain, Défendre la Bresse et le Bugey, Collection d’Histoire et d’archéologie médiévales, Presses Universitaires de Lyon, 2005.

KERSUZAN, Alain, Défendre la Bresse et le Bugey, Collection d’Histoire et d’archéologie médiévales, Presses Universitaires de Lyon, 2005. KERSUZAN, Alain, La bâtie de Luisandre (Ain) : Histoire et archéologie d'une fortification savoyarde de frontière au XIVe siècle, 2010.

KERSUZAN, Alain, La bâtie de Luisandre (Ain) : Histoire et archéologie d'une fortification savoyarde de frontière au XIVe siècle, 2010. KERSUZAN, Alain, Châteaux et fortification au Moyen Age dans l’Ain des montagnes, Collection Patrimoine des Pays de l’Ain, 2015.

KERSUZAN, Alain, Châteaux et fortification au Moyen Age dans l’Ain des montagnes, Collection Patrimoine des Pays de l’Ain, 2015. MOREL, Nicolas, Étude de la châtellenie savoyarde de Pont d’Ain, d’après le compte de subside de 1474-1475, mémoire de recherche du Master Archives, 2019.

MOREL, Nicolas, Étude de la châtellenie savoyarde de Pont d’Ain, d’après le compte de subside de 1474-1475, mémoire de recherche du Master Archives, 2019.