Canal Elbe-Havel

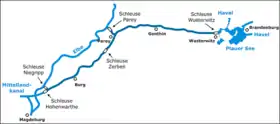

Le canal Elbe-Havel (EHK) est un canal de jonction allemand à grand gabarit long de 55 km[1] qui traverse la Saxe-Anhalt et le Brandebourg. Il vient s’embrancher sur le Mittellandkanal au PK 325,70, à l’extrémité de l’avant-port aval de l’écluse de Hohenwarthe, à l'est de l’Elbe près de Magdebourg. Par un tracé nord-est puis plein est jusqu'au lac de Plaue près de Brandebourg-sur-la-Havel, il aboutit à la Havel canalisée[2] au PK 380,90. Avec le canal Rhin-Herne, le canal Wesel-Datteln, le canal Dortmund-Ems, le Mittellandkanal, la Havel canalisée et la Spree, il forme une voie navigable continue depuis le Rhin jusqu’à Berlin et l’Oder. Le EHK est administré par le Service de la Navigation de Magdebourg jusqu’au PK 326,67, puis au-delà par le Service de la Navigation du Brandebourg.

| Canal Elbe-Havel EHK | ||

.jpg.webp) Le canal Elbe-Havel à Genthin (regardant vers l'est). | ||

| ||

| Géographie | ||

|---|---|---|

| Pays | ||

| Début | Embranchement du Mittellandkanal à Hohenwarthe | |

| 52° 14′ 40″ N, 11° 44′ 44″ E | ||

| Fin | débouché dans la Havel canalisée | |

| 52° 24′ 02″ N, 12° 25′ 10″ E | ||

| Traverse | Saxe-Anhalt, Brandebourg | |

| Caractéristiques | ||

| Longueur | 55 km | |

| Gabarit | classe IV, et classe Vb en partie | |

| Mouillage | 3 m | |

| Hauteur libre | 5,80 m | |

| Infrastructures | ||

| Écluses | 25 | |

| Histoire | ||

| Année début travaux | 1770 | |

| Année d'ouverture | 1827 | |

| Géolocalisation sur la carte : Allemagne

| ||

L’EHK regroupe plusieurs voies navigables mineures : le canal de jonction de Niegripp, et la branche de l’ancien canal de Niegripp (appelé autrefois le canal de l’Ihle), le canal de jonction de Parey (ancien canal de Plaue) avec Baggerelbe, la branche de l’ancien canal de Bergzow (autrefois tronçon du canal de l’Ihle), l’ancien canal d’Altenplathow (ancien canal de Plaue), le vieux-canal de Rossdorf (ancien canal de Plauen), le vieux-canal de Woltersdorf (ancien canal de Plaue), la liaison abbaye de Wendsee – lac de Wusterwitz[1] - [3] - [4].

Dénomination

L’hydronyme canal Elbe-Havel, qui désigne aujourd’hui la voie navigable reliant l’Elbe à Hohenwarthe et la Havel à Plaue, remonte aux premiers travaux sur le Mittellandkanal au début des années 1920, et a été rendu officiel en 1938 par le ministère des Transports du Reich[5]. La segmentation du Mittellandkanal, dont le PK 0,0 se trouve en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, et qui se détache du canal Dortmund-Ems au PK 108,35 (dans la région de Bergeshövede), se prolonge par le canal Elbe-Havel. On repère les chevauchements du Mittellandkanal et du canal Elbe-Havel, qui forment une partie de la liaison fluviale Ruhr – Berlin, aux différences de segmentation.

Histoire

L’actuel canal Elbe-Havel reprend le tracé de plusieurs voies navigables plus anciennes entre la vallée de la Havel et celle de l’Elbe. Les origines du canal de Plaue et du canal de l’Ihle remontent jusqu'au XVIIIe siècle.

Le canal de Plaue

Le Canal de Plaue est une tranchée de 15 km creusée entre 1743 et 1745 pour relier la Havel (à Plaue) à la Stremme et l’Ihle. Ces deux fleuves avaient été recalibrés pour permettre la navigation. Un autre canal de 5 km reliait un ancien bras de l'Elbe à Parey.

Le canal de l'Ihle

Le canal de l’Ihle est un prolongement du canal de Plaue réalisé entre 1865 et 1872. Il reliait sur 1,5 km le canal de Plaue au nord de Bergzow, à Burg et rattrapait l’Elbe à quelques kilomètres au nord de Magdebourg par l’écluse de Niegripp.

L'Entre-deux-guerres

À la fin de la Première Guerre mondiale, les pourparlers reprirent pour la reconstruction des deux canaux afin d’en faire une liaison à grand gabarit opérationnelle entre le bassin Rhin-Ruhr et les banlieues industrielles de Berlin. Une première étape dans la jonction des deux grands fleuves allemands s’écoulant vers le Nord allait être franchie avec le creusement du Mittellandkanal, qui fut voté par le Reichstag en . L’adjudication des premiers travaux était conclue en 1926. Les prévisions de trafic étaient alors de 5 000 000 t/an, avec un gabarit conforme à celui des chalands de 80,00 m× 9,00 m× 2,00 m (resp. 80,00 m × 10,50 m × 1,60 m).

Le creusement des canaux de Plau et de l’Ihle (amorcés par l’extrémité ouest en 1936) s'étalèrent, avec quelques interruptions de travaux, jusqu'en 1938. Pour ce faire, une partie du canal de l’Ihle a été approfondi et élargi, de façon à obtenir une largeur au miroir de 35 m et une largeur au plafond de 25 m. La profondeur ne devait être nulle part inférieure à 3,50 m, ce qui résolvait le problème du transit des chalands de 10,50 m de largeur au bau. Le tracé en plan du canal ne devait avoir un rayon de courbure nulle part inférieur à 1 000 m, il fallut rescinder plusieurs méandres : le plus considérable fut le rescindement de la boucle de Parey (long de 4,6 km), rescindé à Genthin par un tronçon de 2,5 km, puis le tronçon de Gross-Wusterwitz long de 2,7 km.

Ce nouveau tracé s'est aussi soldé par la fusion des quatre anciens biefs d’Ihleburg, de Bergzow, de Kade et de Plau. Il fallut en outre agrandir les écluses. La diminution du nombre de biefs entre Zerben et Gross-Wusterwitz entraîna, par delà une accélération du trafic fluvial, une diminution radicale des coûts de maintenance et de fonctionnement. L’ancienne écluse de Niegripp, fermant le canal de l'Ihlekanal, fut supprimée, formant un nouveau bief amont, long de 2,5 km, le canal de jonction de Niegripp, communiquant par une écluse avec l’Elbe. Cette nouvelle écluse de Niegripp, comme on l'appelait alors, fut ouverte au public au bout de deux années de travaux, en 1938.

Seconde Guerre mondiale et occupation soviétique

La Seconde Guerre mondiale porta un net coup de frein au chantier du Mittellandkanal, et par conséquent à celui du canal Elbe-Havel. Le dernier tronçon avant le Mittellandkanal, qui devait être le bief aval de l'écluse double de Hohenwarthe, le plan incliné et le pont-canal franchissant l'Elbe furent eux aussi retardés. En 1942, il fallut interrompre entièrement les travaux, ce qui forçait les chalands à emprunter le canal de décharge du lac de Rothensee à l’Elbe et l’écluse de Niegripp, soit un détour de 12 km (cf. Pont-canal de Magdebourg).

Au jour de l'armistice, 13 des 25 ponts qui franchissaient alors le canal étaient détruits. Il fallut extraire les monceaux de ferraille de la cuvette du canal, et comme la plupart des écluses du canal n'avaient plus d'éclusier, le trafic ne reprit vraiment qu'à l'été 1945. Les travaux réalisés par la RDA sur le canal se bornaient à des dragages d'entretien avec une tenue du niveau des biefs au minimum. Mais l'augmentation continue du trafic et le passage de chalands de plus en plus gros finirent par ruiner les défenses de berge et par décolmater la cuvette : et ainsi le canal Elbe-Havel, la principale liaison entre le réseau fluvial ouest-allemand et Berlin-ouest, devint l'une des voies navigables les plus périlleuses de RDA.

Le recalibrage de certains biefs (la section entre Seedorf et Genthin) n'intervint qu'à partir de 1973, avec l'élargissement du canal (jusqu'à atteindre une section mouillée de 170 m2) et la reconstitution des défenses de berge en enrochements. Entre 1979 et 1981, l’Allemagne de l'Ouest finança ces travaux puisque, comme elle l'admettait elle-même, « …ses navires étaient largement responsables des dégradations. »

Depuis la Réunification

Depuis la Réunification de l'Allemagne, au début des années 1990, les autorités ont pris en considération des projets de liaisons fluviales transnationales (Verkehrsprojekte Deutsche Einheit). Le projet n°17 est une liaison entre Hanovre et Berlin via Magdebourg : il intègre un élargissement de la Havel inférieure et du Mittellandkanal, ainsi que du canal Elbe-Havel[6].

Les écluses

Le canal Elbe-Havel comporte deux biefs[7].

Écluse de Zerben (sas Nord)

_Sommer_1998.jpg.webp)

L'écluse de Zerben a été construite entre et . C'était une écluse de halage d'une longueur de 225 m et d'une largeur de 12 m. Les massifs de tête et les bajoyers de l'écluse sont en béton armé. Le radier est bétonné. La tête amont de l'écluse possède une porte basculante, la tête aval une porte busquée. Une passerelle permet de franchir la tête aval, avec au-dessous un pare-chocs relevable. C'est aussi à l'aval que se trouve le PC. La hauteur de chute dépend du régime de la rivière, et varie entre 3,76 m et 5,82 m.

Écluse de Zerben (sas sud)

Plus au sud, on avait ménagé dès les années 1930 un espace réservé à côté de l'écluse de Zerben en vue de son doublement. L'appel d'offres pour la construction du sas sud a été lancé par le Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung en . Le marché s'apprécie à 14,2 millions d'Euros et il est financé à concurrence de 10 % par le Fonds européen des transports (RTE-T[8]).

L'écluse de Wusterwitz

L'écluse de Wusterwitz, qu'on appelait autrefois Gross-Wusterwitz, a été construite entre 1927 et ; c'était un plan incliné d'une longueur de 225 m et d'une largeur de 12 m. Juste à côté de l'écluse, on avait ménagé dès les années 1930 des terrains pour la construction d'un deuxième sas[9] - [10]. Cette nouvelle écluse a été réalisée dans le cadre du Projet n°17. La construction de ce second sas au bief de Wusterwitz a été engagée en 2009. SOn inauguration était prévue pour 2012, mais des sujétions survenues au cours des travaux l'ont repoussée à la fin 2013[11] - [12].

Curiosités

_Sommer_1998.jpg.webp)

Les écluses ont été équipées chacune d'un bras de décharge pour évacuer les apports des affluents au canal. Pour maintenir le trafic du canal en période sécheresse, les écluses ont été équipées de stations de pompage, assurant l'alimentation en eau du bief supérieur par pompage dans le bief aval et finalement dans la Havel. Dès la fin de 1938, le canal était accessible aux chalands de 80 m.

De 1956 à 1958, les deux écluses ont été entièrement modernisées pour la première fois : leurs portes secteur ont été remplacées par des portes tournantes et leurs installations électriques entièrement remplacées.

Les ponts

18 ponts franchissent le canal ; presque tous ont dû être réparés à la Réunification.

Notes et références

- (de) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en allemand intitulé « Elbe-Havel-Kanal » (voir la liste des auteurs).

- Verzeichnis E, Lfd.Nr. 10 der Chronik, Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes

- Längen (in km) der Hauptschifffahrtswege (Hauptstrecken und bestimmte Nebenstrecken) der Binnenwasserstraßen des Bundes (PDF; 81 kB), Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes

- Längen der Hauptschifffahrtswege der Binnenwasserstraßen des Bundes, Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes

- Verzeichnis F der Chronik, Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes

- Bulletin A du Reichsverkehr du 23 décembre 1938, p.191.

- Wasserstraßen-Neubauamt

- Schleusen

- Construction of a second lock at Zerben [PDF]

- Schleuse Zerben

- Schleuse Wusterwitz

- D'après (de) Neubau Schleuse Wusterwitz Südkammer (PDF; 1,4 MB)

- D'après une brochure du Wasser-und Schifffahrtsverwaltung des Bundes de juillet 2012

Voir aussi

Bibliographie

- Pestalozziverein der Provinz Sachsen Die Provinz Sachsen in Wort und Bild, tome I, Verlag von Julius Klinkhardt 1902 pp. 95 et suiv. (sans ISBN)

- Hans-J. Uhlemann: Berlin und die Märkischen Wasserstraßen transpress Verlag Berlin div. éd. (ISBN 3-344-00115-9)

- Herbert Sterz: Havelschifffahrt unterm Segel Verlag MEDIA@VICE GmbH Pritzwalk 2005 (ISBN 3-00-016065-5)

- Schriften des Vereins für europäische Binnenschifffahrt und Wasserstraßen e.V. div. Jahrgänge. Westeuropäischer Schifffahrts- und Hafenkalender Binnenschifffahrts-Verlag GmbH Duisburg-Ruhrort (sans ISBN)

- Folke Stender: Redaktion Sportschifffahrtskarten Binnen 1 Nautische Veröffentlichung Verlagsgesellschaft (ISBN 3-926376-10-4).

.jpg.webp)