Banda (peuple)

Les Banda (ou Gbanda[1]) sont une population d'Afrique centrale, surtout présente en République centrafricaine – où ils constituent l'un des principaux groupes ethniques avec près de 30 % de la population[2]. Elle est également établie en République démocratique du Congo, au Cameroun, ainsi qu'au Soudan du Sud[3].

| Population totale | 1 500 000 |

|---|

| Langues | Banda |

|---|

Estimée à plus de 1 500 000 personnes[3], elle comprend plusieurs sous-groupes tels que : Linda, Kreich, Langba, Yakpa, N'Gao, Togbo, N'Diri et Dakpa[3].

Origines

Venus probablement de la Nubie (Darfour et Kordofan), d’autres de la région du Bar-El- Ghazal (Sud-ouest du Soudan), via le plateau de l’Abyssinie en Éthiopie, plus précisément de la vallée du Nil Bleu. Nombreux mais fragilisés par de fréquents conflits internes, ils constituèrent des proies faciles pour les esclavagistes musulmans et arabes de tout acabit qui écumaient leur région. Par conséquent décident-ils d’avancer vers les régions du Sud et du Sud-ouest de l'Afrique. Au cours de cette migration, il y eut éclatement et autonomisation des différentes fractions[4]. En dehors de la Centrafrique , on peut aussi trouver les Banda en République Démocratique du Congo, au Cameroun et au Ghana[5].

Les petites entités qui vivent séparément aujourd'hui, formaient jadis un seul et même groupe. Le groupe ethnique Banda se décompose en différents sous-groupes et apparentés suivants : Linda, Togbo, Gbanziri, Langbachi, Dakpa, Ndokpa, Sabanga qu'on retrouve dans la région de la Ouaka; Ngadja, Togbo, Védré (Vidri), Kpatré, Ouadda, Tamgbago qu'on retrouve dans les régions de Hautte-Kotto et Bamingui-Bangoran; Yakpa, Ngboungou installés dans les régions de M’Bomou et Basse-Kotto; Ngao, Wodjo, Ngapo, Mourouba installés dans les régions de Nana-Gribizi, Ombella-Mpoko, Bamingui-Bangoran et Kémo; Gbambia et Haye dans les régions de l'Ouham et L'Ouham-Pendé et enfin les Yanguéré qui sont installés dans la région de la Sangha-Mbaéré[4]. L'esclavage, les déportations et les pratiques coloniales eurent des conséquences lourdes et irréversibles sur la société banda au même titre que chez les autres peuplades du territoire de l'actuelle République centrafricaine[6].

Histoire

.jpg.webp)

Les Banda ont probablement été l’un des groupes ethniques de la RCA les plus affectés par les raids des marchands d’esclaves dans le cadre de la traite arabe[7].

Mohamed es-Senoussi, le neveu, devenu sultan du Dar El-Kouti, dans le nord de la Centrafrique, en 1890, lance de son territoire des raids esclavagistes sur les Bandas[8].

Il poursuit ses raids esclavagistes le long de la rivière Ouaka, qui déciment le pays banda jusqu'en 1910 avec la complicité passive de la France, avant d'être tué par la nouvelle puissance coloniale en 1911. Mais l'installation des banda en territoire de l'Oubangui-Chari fut lente et progressive à cause des populations déjà établies sur le territoire, le peuple Zandé et nzakara qui longent la rivière Oubangui, et des groupes gbaya et manza de l’Ouest Ces razzias ont eu des conséquences désastreuses sur les populations septentrionales de l'Oubangui-Chari[8], les échangent s'opéraient grâce à des alliances plus ou moins durables conclues avec des groupes locaux bandas[8]. À l'arrivée des premières missions d'exploration européennes, le groupe Banda mal organisé, fragilisé par les guerre tribales et les razzia esclavagistes du sultan du Dar el-Kuti Muhammad al-Sanusi, n'opposa presque pas de résistance. Les bavures de l’administration coloniale et du régime concessionnaire eurent pour conséquences de fragiliser l’organisation socio-politique banda[9].

Langues

Les différentes communautés parlent des langues adamawa-oubanguiennes[10], une branche de la famille des langues nigéro-congolaises. A côté, il y a aussi le Banda-Ndélé qui est parlé par le sous groupe oubanguien[11].

Culture

Le peuple banda est un peuple qui donne une place importante aux associations initiatiques. La célébration des cérémonies initiatiques lors desquelles les hommes et les jeunes hommes et les jeunes femmes doivent être circoncis ou excisées est un passage honorifiques et obligatoire dans la société banda. La musique banda, surtout jouée lors des initiations, est remarquable. Ce rituel est suivis dans la nuit par une célébration avec des chants et danses cacophoniques[13].

Notes et références

- Source RAMEAU, BnF

- Jean Sellier (et al.), Atlas des peuples d'Afrique, La Découverte, Paris, 2005, p. 151-152 ; p. 165 (ISBN 2-7071-4743-5)

- (en) James Stuart Olson, « Banda », in The Peoples of Africa: An Ethnohistorical Dictionary, Greenwood Publishing Group, 1996, p. 66 (ISBN 9780313279188)

- Michel Georges, « La vie rurale chez les Banda (République Centrafricaine) », Les Cahiers d'Outre-Mer, vol. 16, no 64, , p. 321–359 (DOI 10.3406/caoum.1963.2312, lire en ligne, consulté le )

- « Les Banda sont un groupe ethnique majoritaire en Centrafrique. On les retrouve aussi au Zaïre et au Cameroun, et pour certains a », sur www.bruno-mignot.com (consulté le )

- « Alloprof aide aux devoirs | Alloprof », sur www.alloprof.qc.ca (consulté le )

- Charles Tisserant, Ce que j'ai connu de l'esclavage en Oubangui-Chari, Plon,

- Andrea Ceriana Mayneri, Sorcellerie et prophétisme en Centrafrique : L'imaginaire de la dépossession en pays banda, Paris, Karthala, , 264 p. (ISBN 978-2-8111-1101-4, présentation en ligne), p. 30-34

- Andrea Ceriana Mayneri, « Ngoutidé, « l’illuminé de Lioua ». Destruction de fétiches et représentations de la sorcellerie en Centrafrique », Cahiers d’études africaines, no 215, , p. 739–768 (ISSN 0008-0055, DOI 10.4000/etudesafricaines.17823, lire en ligne, consulté le )

- (en) Languages of Central African Republic dans ethnologue.com

- « Langue banda Archives », sur SingoBingo @rt (consulté le )

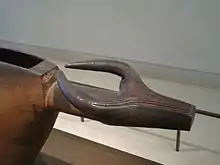

- Brooklyn Museum

- (en) Chantal Zabus, « Maran Among the Anthropologists: The Banda Rituals of Circumcision and Excision in Batouala », Études caribéennes, no 8, (ISSN 1779-0980, DOI 10.4000/etudescaribeennes.23304, lire en ligne, consulté le )

Voir aussi

Bibliographie

- (en) Simha Arom, « Language and Music in fusion: The Drum language of the Banda Linda (Central African Republic) », in Revista Transcultural de Música, no 11, 2007

- S. Arom, et F. Cloarec-Heiss, « Le langage tambouriné des Banda-Linda (R.C.A.) », in L. Bouquiaux (dir.), Théories et méthodes en linguistique africaine, SELAF, Paris, p. 113-169

- Pierre Mollion, Sur les pistes de l'Oubangui-Chari au Tchad : 1890-1930 : le drame du portage en Afrique centrale, L'Harmattan, 1992, 272 p. (ISBN 2-7384-0785-4) (nombreuses références)

- Christian Prioul, Entre Oubangui et Chari vers 1890, Université de Paris X, Nanterre, 1982, 199 p. (ISBN 2-901161-19-7) (nombreuses références)

Articles connexes

- Groupes ethniques du Cameroun

- Liste des groupes ethniques d'Afrique

- Démographie du Soudan du Sud

- Sultanat du Dar el-Kouti

- Traite arabe

- Batouala (1921), roman de René Maran, prix Goncourt 1921